東南アジアにおけるキッチンOSの可能性

- この記事の掲載号をPDFでダウンロード

メールアドレスを入力後、ダウンロードボタンをクリックください。

PDFのリンクを送信いたします。

米国のキッチンOS

まず初めに一般的なキッチンOSのプレイヤー構造を米国を例に確認しておきたい。そもそもキッチンOSとは、複数の異なる出自のプレイヤーが作るエコシステムと言える。

パーソナライズされたレシピ提案や食材紹介、調理家電の制御などを行うinnit、SideChef、Cheflingといったスタートアップ。これらが核となりつつ、その情報を連携させる調理家電メーカーとしてPhilipsやLG、Sharpなども参画する。

また、食品メーカーのTysonや小売りのWalmartなども加わり、家庭のキッチンまでを含めた、まさに食のバリューチェーン全体を包括する。これがキッチンOSのプラットフォームとなるわけだ。

オンラインフードデリバリーと双璧をなす、もうひとつの食DX(デジタルトランスフォーメーション)とも呼ばれている。

東南アジアにおける食習慣の変化

では、次に東南アジアでコロナ禍が始まって以降、消費者の食への関心がどのように変化しているかを見たい。

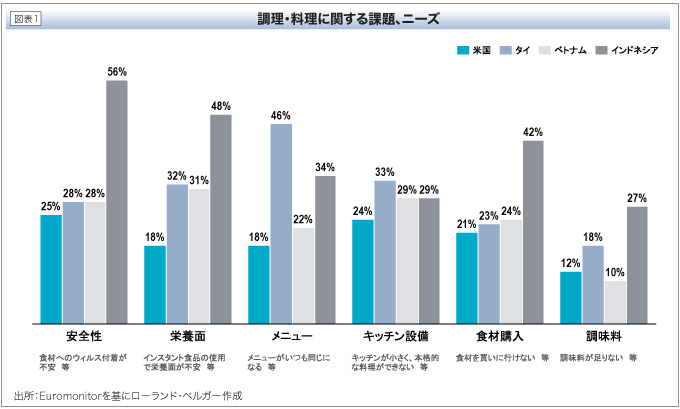

マーケティングリサーチ会社のインテージの調査によるとコロナ禍が始まってすぐに、東南アジアの各国では米国とは異なる形での食課題が見られ始めた(図表1)。

栄養面

外食並びに食材購入が難しくなり、東南アジア各国の消費者の多くはインスタント食品などで日々の食事を凌ぐことが増えた。この背景には、前述の通り元々自炊習慣が根付いておらず、自炊をしようにも栄養バランスも考慮した調理ノウハウが弱い点もある。特にインドネシアではその不安感が顕著に表れている。

メニュー

外食ができなくなることで、一気に台頭したのがオンラインフードデリバリーであることはご存知の通りだ。しかし、デリバリーに頼り過ぎると、メニューは徐々に偏ってくる。その偏りを自炊で補うことができていない点も課題背景にあるだろう。

キッチン設備

東南アジアの家庭におけるキッチンは概して狭い。繰り返しになるが、これも自炊習慣が弱いことが背景にある。そもそもの自炊インフラが脆弱であるため、コロナ禍で「作りたくても作る場所がない」という状況なのだ。

これらの食課題のその後の傾向はインテージから新たな有料レポートが出されている。ご興味を持たれた方はそちらを参照されることをお勧めする。

なお、弊社でも直近で東南アジア消費者に対してフォーカスグループインタビューを複数実施しているが、これら食課題傾向は現在も大きくは変わっていない。

つまりは引き続き、オンラインフードデリバリーが浸透する中、そこに依存し過ぎる食習慣への課題がより顕在化。その中で、効率的・効果的な自炊環境が求められている。

キッチンOSをテコにした日系企業の巻き返し

これら食の課題意識と脆弱な自炊インフラを考慮すると、キッチンOSが東南アジアで進む可能性はあると考える。

もちろん初期投資の大きさが経済水準に合致するかという疑問もあるだろう。しかし、キッチンOSはプラットフォームである。この上で発生し得るマネタイズ機会を考えれば、先行投資として導入を促進するプレイヤーが登場しても不思議ではない。

例えば、タイでは食品製造から流通、小売りまでを一貫して持つCPグループが存在する。彼らが、この食課題を捉えて、そのバリューチェーンを家庭内にまで伸ばし、キッチンOSに取り組む可能性はないだろうか。

同じことはインドネシアのサリムやマレーシアのベルジャヤ、ベトナムのビングループといった他の財閥にも言える。

他方、日系企業を主語に見れば、「家庭内」はまだ東南アジア財閥も落とせていない聖域だ。日系食品、並びに小売り企業が、東南アジア消費者の家庭内にキッチンOSという形で入り込むことが戦局を変えるカードになるかもしれない。調理アプライアンスとしては、日系企業も有力なプレイヤーが揃っている。

日系連合が先行者として、この聖域を狙う価値はないだろうか。

-

Roland Berger下村 健一

一橋大学卒業後、米国系コンサルティングファーム等を経て、現在は欧州最大の戦略系コンサルティングファームであるローランド・ベルガーのアジアジャパンデスク統括に在籍(バンコク在住)。ASEAN全域で、消費財、小売・流通、自動車、商社、PEファンド等を中心に、グローバル戦略、ポートフォリオ戦略、M&A、デジタライゼーション、企業再生等、幅広いテーマでの支援に従事している。

-

TEL:+66 95 787 5835(下村)

Mail:kenichi.shimomura@rolandberger.com

17th Floor, Sathorn Square Office Tower, 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, 10500 | Bangkok | Thailand

\こちらも合わせて読みたい/

- この記事の掲載号をPDFでダウンロード

メールアドレスを入力後、ダウンロードボタンをクリックください。

PDFのリンクを送信いたします。

人気記事

アクセスランキング

新着ニュース

バックナンバーを探す

キーワードから探す

イベントカレンダー

タイ・ASEANの今がわかるビジネス経済情報誌