-

チュラロンコン大学

サシン(Sasin)経営大学院日本センター所長

明治大学専門職大学院教授 -

藤岡 資正 Professor Takamasa Fujioka, PhD.

英オックスフォード大学博士。チュラロンコン大学サシン経営大学院エグゼクティブ・ディレクター・MBA専攻長を経て現職。アジア市場経済学会理事。NUCBビジネススクール客員教授、早稲田大学ビジネススクール客員教授、神姫バス社外取締役、アップリーチ社外取締役、中小企業変革支援プログラム顧問、公益財団法人富山文化財団監事などを兼任。

第1部【過去】パンデミックと人類、発揮すべき企業家精神

幾度も人類は危機に直面

早いもので、世界中が新型コロナウイルスに振り回されている間に、あっという間に1年が過ぎ去ってしまいました。2020年年末の流行語大賞に「3密」という言葉が選ばれたように、20年に引き続き21年も息苦しく重い年となってしまいました。

20年初頭より世界を震撼させた新型コロナウイルス感染症は、21年が終わろうとしている本稿執筆時点も、世界中で大きな影響を及ぼしています。

私たちはこれまでも、幾度となく「危機」や「クライシス」に直面し、自然災害、政変、経済・金融危機など多くの危機に対応してきました。特に、ウイルスには幾度となく苦しめられ、共存を余儀なくされてきました。

例えば、ペスト(Pest, plague)は繰り返し人類にとって大きな脅威となってきました。

特に14世紀に欧州を襲ったペストは、死に至る前に黒い斑点が身体に多く現れることから黒死病(Black Death)と呼ばれ、感染者の致死率は50~60%になったと言われます。

『ArayZ』20年12月号の特集では、人類が直面した感染症の様々な歴史を振り返ることで、将来の見通しが全く付かない大変な状況において、人類がどのようにして苦難を乗り越えてきたのかについて紹介しました。

パンデミックの混乱の最中にどのような問題が生じたのか、そして、パンデミック後にどのような変化が社会経済にもたらされたのか、歴史を簡単に振り返ることで、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響について考えました。

歴史から学ぶことで現在に対する認識を改め、物事の本質を見極めることができるのではないかと考えたのです。

危機がもたらす5つの影響

いくつか情報を付け加えながら過去のパンデミックについて改めて整理すると、おおよそ次の5つの点にまとめることができます。※1

第一に、人類はアントニヌスの疫病以来、ペスト、天然痘、コレラ、スペイン風邪、アジアインフルエンザ、SARS、MERS、新型コロナウイルスというように常に感染症と共存してきましたが、これまで人類が克服できたのは天然痘だけです。

第二に、こうした感染症によって人類は大きな犠牲を払うことになりましたが、その一方で古い社会・経済の構造やシステムの課題を浮き彫りにし、耐用年数を短縮化させ、旧秩序に対して新たな社会経済変革(パラダイムシフト)を迫ることになりました。

例えば、多くの方がコロナ禍を通して日本の政治や官僚システム、そしてメディアの問題点や様々な制度・組織の劣化に気付き、このままでは大変なことになると感じたのではないでしょうか。ちょうどよい湯加減で茹で上がりつつある一億総茹でガエル状態の私たち日本人は、これを契機として果たして跳び上がることができるのでしょうか。もしくは、完全に茹で上がってしまうのでしょうか。

今回のパンデミックは日本のみならず、あらゆる組織のリーダーの資質が問い質されることになり、評価を高めたリーダーがいた一方で馬脚を露わしたリーダーもいました。

遠隔対応が求められたことによって、多くの組織でデジタル化への対応が進められました。一方で、感染者の情報を未だにファックスでやり取りをしているという我が国の現実にも驚愕したのです。

第三に、パンデミックは得体の知れないウイルスと直面することによる不安や恐怖によって、大きな社会的・経済的な混乱を伴います。その過程でウイルスのみならず、私たち人間が不確かな情報やデマなどを拡散させ、感染者を責め立てたり、罰したり、あるいはその原因を特定の人々に押し付けて、分断や対立を深めてしまうことを学びました。

情報通信技術の発展によって、現代社会におけるこうした傾向はさらに顕著になり、スペイン風邪の流行時を1とした場合の情報伝達力(指数)はコロナ禍においては150万倍にもなったことを示しました(デロイトトーマツグループの試算)。こうした現象をインフォデミック(infodemic)と呼びました。

これと関連して第四に、パンデミックによる人々の不安に乗じた投機(speculation)活動によって、社会経済がより一層混乱することになりました。

投資(investment)活動とは、商人や企業(経営者)が主として自らの経営資源を将来的な価値を生み出すであろうと思われる資産に振り向けて支出する活動です。一方で投機活動は、ある財や貨幣などの市価の変化について、利鞘(りざや)を取ることを目的として売買行動に出ることです。

両者を明確に区別することは難しいのですが、この度のパンデミック下で引き起こされたマスクや食料品、トイレットペーパーの買い占めなどは、こうした投機的な行動が連鎖することによって必要以上の需要が起こり、集団で皆が同じ動きを始めることでパニックが生じてしまったことに起因しています。

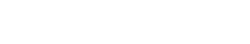

最後に大阪大学の三浦麻子教授らの調査によると、日本では新型コロナウイルスに感染したのは「自業自得である」と考える人が、アメリカなど他国に比べて圧倒的に高いという調査結果が出ています(図表1)。

ただし、アメリカにおいてもトランプ前大統領の感染に関してはマスクを推奨せず、社会的距離を守らなかった本人が悪いという方が半数以上もいたと言いますから、「状況次第で」ということになるのかもしれません。

※1 小長谷正明『世界史を変えたパンデミック』幻冬舎新書、2020年 / 石弘之『感染症の世界史』角川ソフィア文庫、2018年

加藤茂孝『人類と感染症の歴史』丸善出版、2013年 / 黒木登志夫『新型コロナの科学:パンデミック、そして共生の未来へ』中央公論新社、2020年 など参照

社会的弱者ほど事態は深刻に

新型コロナウイルスは大人数で生活を余儀なくされている出稼ぎ労働者が多く感染をしており、医療を十分に受けることのできない社会的な弱者の致死率が高いという現実を忘れてはならないでしょう。

アメリカでは、黒人の感染者数は白人の約3倍で致死率も約2倍になると言います。タイでも近隣諸国からの出稼ぎ労働者が狭い劣悪な仮設住居に詰め込まれ、十分なリスクコミュニケーションが図られておらず、社会から孤立・疎外されてしまったという現実があります。

一方で、タイ政府高官や主要大学関係者などは日本よりもずっと早い段階で2回のワクチン接種を終え、21年10月にはその内の多くが3回目を接種しています。

日本社会でもリーマンショック以来の経済の落ち込みによって、影響を受けた業界の解雇や雇止めが増えており、その約半数は非正規労働者となっています。日雇い労働者やシングルマザーなど弱い立場の人ほど苦しい境遇に追い詰められ、孤立や孤独の問題がより深刻になり、多くの自殺者が出ています。

このようにコロナ禍は、従来から私たちの社会経済に潜んでいた構造的な課題を顕在化させ、その影響はこれからもしばらく続いていくことになるのです。

ノーベル文学賞作家のアルベール・カミュの小説『ペスト』(La Peste)ではリユー医師の言葉として、次の文章と共に終えています。

「(ペスト菌は決して死ぬことも消滅することもない)そして恐らくはいつか人間に不幸と教訓をもたらすために、ペストが再びその鼠どもを呼びさまし、どこかの幸福な都市に彼らを死なせに差し向ける日がくるであろう」。※2

パンデミック下での生活で私たちが身近に感じた「生と死」や「本当に大切にすべきこと」についての感覚を忘れてしまっては、やがてどこかに潜んでいる新たなウイルスが忘れた頃に私たちの元にやって来て、再び甚大な影響をもたらすでしょう。

今後、徐々に世の中が正常化していくプロセスで、選択と集中のどちらの対象にもなることなく、消え去りそうな人たちが多くいるという現実から目を背けてはなりませんし、社会的課題を解決する先導的な立場としての企業(家)の存在意義や価値基軸が問われています。

※2 宮崎嶺雄訳『ペスト』新潮文庫、1969年

ウイルスとの共生が前提

22年を展望するにあたって、新型コロナウイルス感染症に関する話は取り上げなくても良い世の中になっていて欲しいと願っていましたが、残念ながら今しばらく現在の状況下での社会・経済生活を余儀なくされそうです。

新型コロナウイルスの動向を分析しているハーバード大学のマーク・リプシッチ教授によると、ウイルスに対する免疫が永久に保持でき、他のコロナウイルスとの交差免疫(過去にある病原体に感染し、その病原体に似ている別の病原体に対しても働く免疫)が70%であれば24年頃までにウイルスは消え去るそうです。

しかし、免疫の持続期間が2年で交差免疫が30%であれば、3年間新型コロナウイルスは消えますが、24年頃に再び流行すると言います。※3

将来は誰にも正確に知ることはできませんが、リプシッチ教授の分析に従えば世界はまだしばらくの間、新型コロナウイルスと共生しなくてはならないことになります。

こうした不安が杞憂に終わり、いつの間にか消えてくれることに越したことはないのですが、企業経営においてはいくつかのシナリオを想定しながら、事業を展開していく必要があるでしょう。タイの経済政策会議の場では、世界的に感染が落ち着くのは26年と想定しておこうという意見が出ました。

いずれにせよ現在が20年、21年と大きく異なるのは、新型コロナウイルス感染症の特徴や社会経済へ及ぼす影響に関する私たちの知見が、当初と比べると大きく蓄積されてきたという点です。

こうした中、20年12月号の特集で取り上げた現状への即時対応(クライシス・マネジメント)から、じわじわとボディーブローのように効いてくる段階的な危機への準備と対応や、その後の社会経済の回復期及び回復後といった将来へ向けた対応の重要性が一層高まってきています。

※3 黒木登志夫、前掲書などを参照

変わらない企業経営の本質

新型コロナウイルスの影響で、私たちの社会経済活動は大きな変化を余儀なくされました。そして、企業経営においても変化への対応が求められています。

ただ、こうした状況下であっても、企業経営に求められる本質はそれほど大きな変化がないとも言えます。

敢えてあげるとするならば、コロナ前から進行していた様々な変化のスピードが加速し、それが及ぼす組織への影響も増大したことから、変化への対応速度や復元力の重要性が高まったということです。

こうした変化の大きさとスピードが既存の社会経済に大きなインパクトを与え、古い仕組みやシステムの耐用年数を短命化させつつあります。変化への対応は、企業経営が常に直面する課題であり、環境変化と企業の間に適切な適合関係を構築したり、能動的に環境に働きかけることで、自らの生存領域を確保・創出していかなくてはなりません。

大きな環境の変化は危機や淘汰をもたらす一方で、揺らぎによって既存の生態系に隙間が生じることになり、そこへ新たな生存領域が出現します。これはニッチとも呼ばれますが、もともとは教会などにある小さなくぼみを指していたとされ、ものを一つ置けば他のものを置くことができないような隙間を指していたと言います。

クライシス(crisis)はギリシア語では「決定」や「選別」を、ラテン語では「転換点」や「転機」を語源に持つようですので、こうした状況でこそ行動を通じて社会に新たな価値を創出するという企業家の本来の役割を期待することができるのです。

英雄は乱世にこそ立つと言われるように、経営者としての企(起)業家精神も、不確実性が高まる乱世にこそ発揮されるべき職能だと言えるでしょう。

リスクをどこまで許容するか

不確実性というと大変な事態への対処を連想しますが、考えてみれば私たちは常に不確実性の中で生活を営んでいます。

家から一歩外に出れば事故に遭うかもしれません。突然の天災で財産を失うかもしれませんし、急病に掛かってしまうかもしれません。このように、私たち人間は日々あらゆる危険に晒されているとも言えるのです。

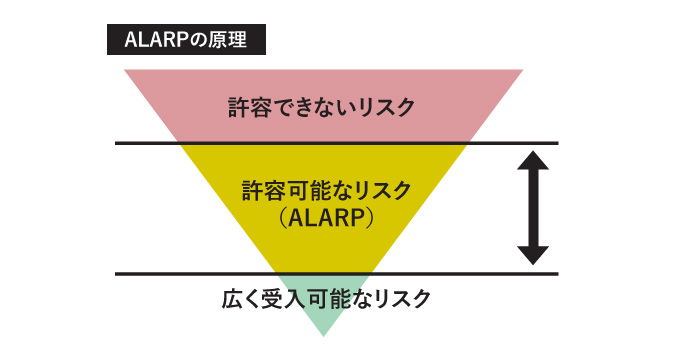

しかし、HSISE(How safe is safe enough? どこまで安全であれば十分であると言えるのか) という概念があるように、ゼロリスクを追求することは現実的ではありません。許容不能なリスクを除くと、ある程度のリスクを許容した上で、許容できるリスク水準を様々な観点から検討することが大切です。

これは国や企業にも当てはまります。新型コロナウイルスとの共存が続く現状において、どの程度までリスクを想定し、許容できるのかという点について考えなくてはなりません。つまり、どの程度まで耐えることができるのか(ALARP:as low as reasonably practicable)を明確にして、リスクが適切にコントロールできているのか評価をし、一般にどこまでリスクを許容することができるのかについて、リスクコミュニケーションを図っていく必要があります。

ただし、後述するように、その際には、定量的なリスク評価では評価することのできない質のリスクがあることを忘れてはならないでしょう。

そして、そうした質のリスク(不確実性)に対して期待されるのが企業家精神なのです。

求められる真の企業家精神

さて、企業家という概念を経済学で取り上げたのはフランスの経済学者リシャー・カンティヨンであったと言われますが、そこから経済学や経営学では企業家はフランス語のアントルプルヌア(entrepreneur)が用いられています。

これは新しいことを意図して企画し、新たな産業の担い手となる主体を意味します。

イノベーションの父と言われる経済学者ジョセフ・シュンペーターは、イノベーションの中心に新たな産業の担い手となる企業家を据え、企業家精神とは不確実性や創造性に関わる機会を捉えるためのイノベーティブな行動を起こすことだと考えています。

そして、イノベーションとは現有の経営資源や技術などを組み合わせることで社会に対して新たな価値を創造することであり、新結合を遂行する個人をアントレプレナーと呼び、資本主義的経済発展の原動力であるとしたのです。※4

経済学者のウィリアム・ボーモルは、既成概念に捉われることなく新たな物事の仕方で組織成員を鼓舞しながらイノベーションを実行し、合理性に基づき利益の極大化や効用極大化を目指すような「経済人」とは異なり、不確実性への対応としてリーダーシップを発揮しながらイノベーティブな行動を起こすのが「企業家」だと言います(もちろん、この他にも様々な企業家の捉え方があります)。

いずれにしても、新たな常態への適応の成否が今後の企業経営を左右していくことになり、経営者は否応なく環境の不確実性への対応と、そうした中での意思決定の帰結に対する不確実性に向き合う必要が出てきます。

今回の特集では22年を迎えるにあたり、こうした観点からこれからの経営環境について皆様と一緒に考えていきたいと思います。

※4 企業家に関しては米倉誠一郎『創造するアントレプレナー』ゴマブックス、2006年などを参照

第2部【未来】「知る」ということ-自らデザインをする姿勢

変わらぬ人類の欲求

人間はこれから先の社会経済がどうなるのかを知りたいという欲求を常に持っており、毎年のように年末になると翌年を占う様々な議論があらゆるメディアで取り上げられます。 ドラえもんと一緒にタイムマシンに乗って未来に行くことができれば話は別ですが、私自身は未来の専門家でなく優れた占い師でもないので、正確に未来を予測することはできません。

非近代の時代、私たちは自然環境と共生することで、生かされているという感覚を有していました。祈祷師や錬金術師に占ってもらったり、水晶玉をじっと見つめたり、様々な方法で未来を知ろうと試行錯誤を続けてきました。邪馬台国の卑弥呼や秦の始皇帝など時の権力者も同様で、未来は占い師や祈祷師が闊歩する領域だったのです。

今から考えるとなんだか滑稽に思えますが、これは「近代」と言われる現在でも同様です。年末には本屋に、専門家と呼ばれる方々が新しい年の展望(占い)をそれぞれに綴った本が並んでいます。そして次の年には振り返られることもなく、完全に忘れ去られています。

毎年どの程度の「占い」が当たっているのかは分かりませんが、有史以来、未来のことを知りたいという人間の気持ちは常に変わらないようです。

さて、未来のことは誰にも正確には予測できないことは、企業経営においても同様です。日本企業とタイにおける過去30年を振り返ってみても、1997年のアジア通貨危機以降、2011年の大洪水、東日本大震災など実に様々な事態に直面してきました。

そして、20年初頭からは新型コロナウイルス感染症によって、またも予期せぬ事態への対応が迫られています。過去の延長線上に未来を描くことができない中、定量データに基づいて未来の予測(forecast)をもっともらしく示すのではなく、いくつかのシナリオを想定することで、皆様と未来の可能性について洞察(foresight)してみたいと思います。

現在から何を読み取るか

農耕社会においては、未来の天候は生死を左右する重要な環境条件であり、何とか未来を知ることで危機を回避したいと様々な手法を試してきました。

タイムトラベルを描いた1989年公開の映画「Back to the Future Part Ⅱ」(主演マイケル・J・フォックス)では、登場人物の一人が未来でまとめられたスポーツの記録集を手に入れ、現代のスポーツ賭博で大儲けをしようとします。現在の社会経済においても、経済市場に影響を及ぼす様々な事象の予測が行われています。

未来を知ることができれば不安を取り除くことができるかもしれませんし、こうした「何かを知りたい」という欲求は、学問や科学技術の発展へと寄与してきたことも事実です。

しかし、どのように「科学的」な手法を用いたとしても映画のように未来に先回りすることはできませんし、答えを見つけることもできません。しかし、だからこそ人生の物語を楽しむこともできるのです。

さて、このように未来について考える概念に「未来洞察」があり、類似の用語として「未来予測」があります。日本語では、これらの区別については曖昧なまま用いられることが多いのですが、英語ではForecastとForesightという用語が用いられています。

ForecastとはFore(前へ)とCast(投げる)を合成した言葉で、予測とは前に投げるということになります。過去の傾向を前方に延長することで、未来というスクリーンに投影することであると言えるでしょう。

つまり、過去の傾向を「どのように読み取るのか」ということが大変重要となります。そして、これが非常に難しいことなのです。その判断によって予測値は大幅に異なるものとなります。

例えば、〔1 1 2 3 5 8〕という数列の次に来る数値について考えてみてください。※5

ある人は逓増差数列と見て、8の次に12という数値を予測するでしょう。また別の人は、フィボナッチ数列と見て13という数値を予測するでしょう。この場合、両者の間には大きな差が生まれないような気がするかもしれません。

しかし、8の次ではなく、5つ後の数値を予測する場合はどうなるでしょうか。

逓増差数列として見た場合は38になりますが、フィボナッチ数列と見た場合は89となり、大きな違いが生じることになります。予測とはこうしたもので、予言のように信じるものではなく活用するものです。それを状況に応じて活用することができるかどうかは、全くその人の力量に掛かっています。

さて、83年にForesightという用語を初めて用いたとされるサセックス大学(イギリス)のベン・マーティンによれば、どちらかと言えば予測が定量的な予測を意味しているのに対して、後者は必ずしも定量的な予測のみではなく広義に用いられているとします。※6

そして、過去のトレンド情報が原理的に存在しないような非連続の変化では、数理的な手法の有効性が限定されるために、経営戦略の分野では不確実性への対応として未来洞察が重要になります。

※5 伊賀隆『経済学に何ができるか』講談社現代新書、1980年

※6 Martine, B.R. (2010). The Origin of the Concept of Foresight in Science and Technology, Technological Forecasting and Social Change, 77(9)

不確実性とは何か

ここで、不確実性という概念について、少しだけ整理をしておきましょう。

シカゴ学派の始祖であり理論経済学者のフランク・H・ナイトは、リスクと不確実性を峻別しています。ナイトは、不確実性の中に「計測可能な不確実性(measurable)」と「計測不可能な不確実性(unmeasurable)」があるとしています。

その上で、前者を「リスク」とし、 後者を「『真の』不確実性」としています。計測可能性については、推論(reasoning)に基づく意思決定のプロセスの中で「先験的確率(a priori probability)」「統計的確率(statistical probability)」「推定(estimate)」という3つのタイプに分類することで説明しています。※7

先験的確率は、サイコロのようにサイコロを振る前から確率が決まっているような例です。統計的確率は対象となる事象のデータを収集し分析することで、事象の頻度などを経験的に算出するような例です。

最後に、推定はある事例について妥当性のあるような基準がまったくないような場合において、確率の議論が極めて困難となるような例です。

このように分類した上で、ナイトは初めの2つの状況がリスクに該当し(ただし、この場合も推定や判断には誤りが生じます)、最後の例を不確実性としています。

ナイトのリスクの定義は現在でも経済学、リスク・マネジメント、ファイナンスなどで用いられますが、リスクを将来に生起する不確実な現象を計量化できる場合にのみとすることで、アップサイドもあればダウンサイドもあるとして、リスク自体は中立的とされる点に特徴があります。

ここで、ナイトの言う測定不可能な不確実性は、数量的に測定したり予測したりすることができない性質なため、「最も高い確率」を求めたとしても、それによって将来を原理的に予見することはできません(未来予測:forecastはできない)。

これに対して未来洞察(foresight)では、未来に生じるかもしれない状況はより幅の広いもので、それぞれの生起確率を正確に計算することはできない事象に対して、複数存在するかもしれない「もっともらしさ」あるいは「もっともらしい」未来の姿の相互関係について洞察するのです。※8

※7 フランク・H・ナイト『リスク、不確実性、利潤』筑摩書房、2021年

※8 七丈直弘「世界各国におけるフォーサイト」『一橋ビジネスレビュー』2019年(秋)、同誌の特集論文などを参照

頻発する100年に一度の危機

日本において危機管理が注目を集めた背景には、1995年の阪神・淡路大震災や2011年の東日本大震災といった100年に一度の危機(3世代に一度くらいということでしょうか)と呼ばれるようなクライシスへの対応でした。

世界的には2001年に4機の民間航空機がハイジャックされたことによる米国同時多発テロによって、あらゆる組織においてリスク・マネジメントへの注目が高まることになりました。

また、アジアとの関係で言えば、日系企業が多く進出するタイでのクーデターや赤シャツ・黄シャツの対立、そして大洪水など度重なる環境リスクの出現によって、域内分業体制が分断されたことで、予期せぬリスクに対するグローバル・サプライチェーンの脆弱性が露わとなりました。

昨今では、新型コロナウイルスへの対応はもとより、グローバル化による環境問題や人権問題、情報技術の急速な進展によるサイバーセキュリティー、世界各地での天災や震災などの自然災害、政治的衝突やテロリズム、組織関係者による不正など、あらゆる組織において、様々な危機的状況への戦略的対応が求められています。

こうしたことからも、リスクやクライシスに対する全社横断的、かつ戦略的な取り組みが重要となることが理解できます。これらは主にリスク・マネジメントという領域で議論されており、全社的なリスク・マネジメント(Enterprise Risk Management)の重要性が指摘されてきました。

オペレーショナル・リスク

新型コロナウイルス感染症のような発生のコントロールが不可能である自然災害は、ERMにおいてオペレーショナル・リスクに分類されています。

オペレーショナル・リスクは、非常に範囲が広く不規則なために予測が困難であり、他のすべてのリスクと密接な関係が多いという特徴があります。そして、誰もが起こりそうもないと考えるような事象が、実は予想よりかなり高い頻度で発生しており、近年ではその傾向が高まっているように見えます。

元シティバンクのレスリー・ラールによると、イベント・リスクによる10億米ドル超の損失事象は1980年代から2000年代までに急激に増えており、過去10年で10シグマを超える市場の動きが毎年起きていることを指摘しています。

ここで前段に示した世界が直面してきた危機との関連で、皆さん何かお気付きのことはありませんか。そうです。こうした事態に陥った際には、すべて100年に一度のレベルでの危機であるということが様々な媒体で流されますが、実際には100年に一度どころか、かなり短いスパンで様々な危機に直面していることが分かります。

平時には、なかなか起こりそうにないように思えるこうした事象は、かなり高い頻度で発生するようになったということがこれまでも指摘されてきました。

もっとも、通常の環境下であっても、戦略の実現に影響を及ぼし得る不確実性は事前に予知することはできないため、思いもよらないタイミングで表面化することになります。こうした予期不可能な変化は組織に大きな脅威となると同時に、新たな事業を創出する機会が出現します。

このように新たに出現し続ける経営課題に対して、どのように優先順位を付けて対応をしていくのか、その優先順位の付け方と取り組みは全社レベルで組織の動向を大きく規定することになるので、経営管理者が取り組むべき戦略的意思決定だと言えます。そして、これだけ大きな影響を及ぼす事態に対応していくには、しっかりとした危機管理体制が構築されている必要があります。

非常事態や異常事態から日常へ、あるいは非日常が日常となっていくというサイクルを一定の周期で繰り返すのであれば、危機管理に対する取り組みは通常の経営の一環として捉えるべきでしょう。※9

※9 詳しい議論は藤岡資正『アジア市場経済学会全国大会報告資料』(2021年)を参照

成功する意思決定の原則

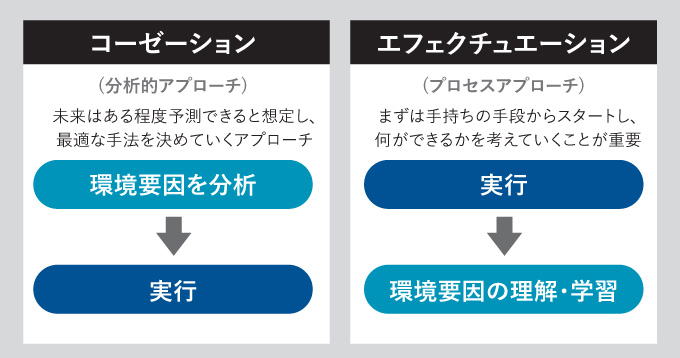

未来はある程度予測できると想定し、年間売上目標や市場シェア目標などを達成するために最適な手法を決めていくアプローチは「コーゼーション(Causation)」と呼ばれ、難しい言葉を使えば因果推論です。因果推論とは、インプットとアウトプットの関係から、原因とそれによって生じる結果との関係を統計的に推定していくことです。

これに対して、変化の時代に成功する優れた企業家に共通する思考や意思決定のプロセスを体系化したインド人の経営学者サラス・サラスバシーは、「エフェクチュエーション(Effectuation)」という概念を提示しています。

簡潔に彼女の主張を説明すると、将来に対する不確実性が高い環境では、まずは手持ちの手段からスタートすることで、それらを基に何ができるかを考えることが重要ということです。

サラスバシーらによれば、成功した起業家の意思決定の特徴として、次の4つの原則(特徴)があると言います。

一つ目が、「手中の鳥(Bird in Hand)の原則(自らの資源を評価する)」と呼ばれ、新しい方法ではなく既存の手段(資源)を用いて何かを創出することです。

二つ目が、「許容可能な損失(Affordable Loss)の原則」と呼ばれ、コストをなるべく最小限に抑え、損失が生じても致命的にならないように許容できるリスクをあらかじめ設定して、マイナスを統制するのみではなく活用することで機会を見出すことです。

三つ目が、「クレイジーキルト(Crazy-Quilt)の原則」と呼ばれ、顧客や競合他社、従業員などを協力者として捉えることです。形も柄も違う不定形の布(キルト)を縫い合わせて、1枚の布を作るクレイジーキルトに例えています。これを共創(co-creation)と呼びます。

四つ目が、「レモネードの原則」です。予期せぬ事態(レモン)に右往左往するのではなく、それを受け入れて新たな価値(レモネード)を生み出そうという意味です。サシン経営大学院でも、感染症の拡大当初は戦略会議などで、「When life gives you lemons, make lemonade(災い転じて福となす、あるいは、逆境に負けない、という意)」という言葉が良く用いられました。

統制可能な事象に注力

そしてこれらを統合する概念が「飛行機のパイロットの原則」です。これは、これまでの四つの原則を網羅しており、あらゆる不測の事態に備えて、状況に応じて臨機応変な行動を取ることです。

パイロットは、不確実な未来をその都度予測するのではなく、自分で統制可能な範囲に集中して立ち現れる未来と向き合うという点で、未来を予測することでコントロールしようとするコーゼーションとは異なるのです。

これら五つの原則の中身それ自体は、これまでも戦略論で繰り返し指摘されてきた点です。ポイントは、未来は予測可能なわけでもなく、市場は発見されるものでもないため、受動的に環境適応を図るのではなく、既存の手段の中で可能なことに集中しながら自ら動くことで環境を創造し、未来をデザインしていこうというのです。

エフェクチュエーションは環境決定論ではなく、行為者の戦略的決定や行動といった主体性に着目しているという点に、特徴を見ることができます。

コーゼーションが未来予測を重視することで測定可能な範囲において、未来を統制し市場を発見するという立場であるのに対して、エフェクチュエーションは未来を予測することに重点を置かず、市場は創造するものだという立場なのです(考えてから動くのではなく、考えるために動くという新興国ビジネスの要諦にも関連します)。

そして、それを可能とするには、日本企業が不得手とする撤退戦略を明確に持って実行に移すことができる仕組みを構築しておくことが大切です。

もっとも、現実の経営ではコーゼーションとエフェクチュエーションのバランスを調和させることが大切です。組織が大きくなるとどうしても前者に偏り、組織規模が小さく創業間もないころは前者が弱くなりがちです。

【第3部】グローバル化とデジタル化-企業家に求められる役割

グローバルリスクの高まり

グローバル化、デジタル化、地球環境問題、貧困・人権問題などは、いずれも新型コロナウイルスによって改めて浮き彫りになった課題群であると言えます。

しかし、変化のスピードが加速したという面はあるものの、社会や企業が抱えている本質的な課題は、それほど大きく変化したわけではありません。既存の社会経済構造や組織の抱える問題点、矛盾点が顕在化し、当事者意識を持つことによってより多くの人にも見えるようになったのです。

こうした中、グローバル化やデジタル化がもたらす機会と脅威を適切に捉えることで、能動的に環境創造をしていくという企業家としての役割の重要性が高まると言えます。

数年先を見通すことが困難な不確実な状況において、経営者の描くビジョンに全社を巻き込み、各所に散らばっている組織メンバーのベクトルを合わせながら、組織を変革に導くオーケストラレーションが求められる状況下で、企業家に変革の先導者としての役割を期待することができるのです。

マクロ的にグローバル化は日本にとっては脅威と捉えられることもありますが、見方を変えると周辺に多くの成長国市場を抱えているという点で、大きなチャンスと捉えることができます。

以前からお話ししてきたように、日本企業の海外進出を安易に「空洞化」と結び付けては本質を見誤ることになります。重要なのは、本質的な変化への有効性をいかに高めていくのかという問いに答えることです。

例えば1973年のオイルショックは日本経済に大きな影響を及ぼし、企業も対応に追われましたが、これを機に日本は重厚長大型産業から精密機械・エレクトロニクス産業などの軽薄短小型産業へ、その後は自動車産業へと転換してきました。

現代の危機は人間に発端

一方で、グローバル化がもたらす負の側面にも対応が必要です。SDGs(持続可能な開発目標) などにも見られるように、ここ数年の間にエコロジー的な危機が一般社会においても広く共有されるようになってきました。

こうした「現代」の危機は、「前(非)近代」のように神々や自然の仕業によって引き起こされたことではなく、ものを創造したり自然を制御したりする私たちの文明に端を発していることが多く、人間の決断によって引き起こされた危機であると言えます。

そうした文明と結び付いた人類自身の危機は、国境を越えてグローバルに広がり、人間、動物、植物の間の境界を越えて浸透していくことから、私たちは運命共同体となることによって、「グローバルな危機」はやがて、「グローバルな社会」を作り上げることにもなります。

ドイツの社会学者ウルリッヒ・ベックは、現代の社会を取り巻くグローバルな危険について、3種類に区別できると言います。※10

一つは、「財(goods)」の裏面として生み出される「悪玉(bads)」。つまり、富が条件となってもたらされた、生態系の破壊や産業技術面による危険のことです。これはオゾン層の破壊、原発、遺伝子技術などがあたります。

もともと財は良いものを指し、便利なもの(commodity)などと用いられますが、最近では良い面のみではなく、公害といった悪いもの(bads)に対する関心が高まってきているのです。

廃棄することが困難で、供給が増え続けることで処理をするのにも費用が掛かってしまうために価格が負になってしまうような(負の使用価値を持つ)廃棄物は、「goods」ではなく「bads」として捉えることができます。そして、大量生産・大量消費を前提としている現代社会経済の根源的な問題として、「bads」の問題を分析する経済学者もいます。※11

二つ目は、貧困が条件となってもたらされた生態系の破壊及び産業技術面での危険です。貧しさから来る環境破壊としては、タイ北部の山岳地帯で貧困のためにやむなく行われていたアヘンの栽培によって、豊かな森林が破壊されてきたことなどを想起してみてください。※12

三つ目は、大量破壊兵器の危険です。こうした兵器は国家間の対立のみではなく、より広く利用可能になることによって新たな危険の温床となっていきます。この点は後段で登場する経済学者エルンスト・フリードリッヒ・シューマッハも指摘してきた問題ですが、こうしたグローバルな危険は、互いに関連し合いながら、より深刻さを増し得るのです。

※10 ウルリッヒ・ベック『危険社会:新しい近代への道』法政大学出版局、1998

※11 例えば、細田衛士『グッズとバッズの経済学(第二版)』東洋経済新報社、2012年

※12 サシン経営大学院の教授陣らと取り組んでいるタイ王室ロイヤルプロジェクトの事例などを参照くださいFujioka, T. and P. Chaipong (2015) Highland Agricultural Development in the Royal Project Foundation in Thailand: A Model Case for the Social Inclusive Approach, in celebration of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 60th Birthday Anniversary at the Royal Society of Thailand.

リスクの真の意味合い

このように、グローバルな脅威の渦巻きの一つの原因を特定することは非常に困難となっており(それゆえに不確実性となっていく)、グローバルな危険それ自体というものは存在しないのです。また、こうした脅威が最悪の事態にまで極まった時の損害には、保険は全く意味を成しません。

そのために、最悪の事態が起こった際の事態収拾のための計画もまた、存在しないということになります。こうした危険を認識することは、それまで固く閉ざされていて、その中で社会的な意思決定がなされてきた自動機構の扉を開くことになるのです。こうした社会をベックは「世界リスク社会」と呼びました。※13

リスクは、漢字では危(danger)と機(opportunity)という、危険と機会の両面を併せ持つ概念として表されます。英語で危機に当たる言葉はriskのみならず、incident, emergency, crisis, catastropheなどがあり、それぞれ重要度や緊急度によって用いられ方が異なります。欧米の新聞や雑誌を見ると、新型コロナウイルスの脅威を表す言葉としては、crisisという言葉が用いられていることが多いようです。

一般にリスクと言うと、避けがたい運命による被害を想起させ、リスク・マネジメントと言えば、いかにして将来的に引き起こされ得る損害を最小限に抑えられるか、という意味合いで用いられることが多いでしょう。

しかし、もともとリスク(risk)という用語はラテン語のrisicareに語源があり、「勇気を持って試みる」という意味であるとも言われます。つまり、リスクは運命ではなく、選択に関わる概念として捉えられていたのです。※14

このように、リスク・マネジメントを主体的・能動的な課題と位置付けるならば、リスクに関する問題は評価の問題ではなく、最終的には価値の問題に移行することになるのです。

リスクを認識し、対応しようという試みは、人類の歴史の始まりとともに行われていたと言われますが、アジアにおけるリスク軽減策については、今回のようなパンデミックは部分的に取り上げられることはあっても、自然災害と比べると限定的な関心しか払われてきませんでした。

本来、経営者の役割は、リスクに応じた成果を挙げるために成果を生むべき活動に現在の資源を配分していくことであり、未来への期待に対する活動に対して現有の組織の経営資源を投入することでもあります。※15

つまり、コロナ禍において、戦略的な選択の主体であるマネジメントに求められる役割に対する期待は高まっており、いかなる種類の危機に直面したとしても、組織として本来果たすべき役割や経営者としての社会的機能を問い続ける姿勢と行動が重要となるのです。

※13 ウルリッヒ・ベック『グローバル化の社会学』国文社、2005年

※14 ピーター・バーンスタイン『リスク:神々への反逆』日本経済新聞社、1998年

※15 ピーター・ドラッカー『マネジメント:基本と原則』ダイヤモンド社、2001年

何のためのデジタル化か

インターネットの普及は私たちの社会経済生活を一変させました。当然、こうした情報通信技術(ICT)を「どのように」活用するのかによって、競争優位性を確立した企業もあれば、競争力を失ってしまった企業もあります。

このようにデジタル技術革新は必ずしもすべての企業にとって恩恵をもたらすのみではなく、ビジネスモデルの構造を変化させたり、競争の次元を収斂させてしまうことで事業の収益構造に悪影響を及ぼすこともあるのです。

情報通信技術の進展は産業構造の変革をもたらし、購買や消費行動にも大きな影響を及ぼすなど、企業の競争環境は大きく変化しています。

現在では世界中の人々と繋がることが可能になり、インターネット環境さえあれば世界のあらゆる情報やアイデアに、これまでとは比べ物にならない低いコストでアクセスすることが可能となりました。これによって、潜在的なコラボレーションの相手も飛躍的に多様化したと言えるでしょう。

しかし、選択肢の幅が広がった一方で、「どのように」自社にとって最善のコラボレーションを選択するのかという点については、しっかりと理解されていないようです。

企業の競争優位を決定付けるのは、情報技術やコラボレーションそのものではありません。情報通信技術などの進化が産業の競争構造をどのように変え、それによって価値分配の在り方がどのように変化していくのかを理解した上で、「どのように」「何の目的で」活用するのかという問いに答えていく必要があります。

例えば、インターネットが普及し始めた頃は、インターネットを用いること自体が競争優位に繋がるという議論があったように、現在でもデジタル化の推進が競争優位の確立に繋がるのではないかということで、あらゆるところでデジタル化が謳われています。

もちろん、デジタル化はグローバル化とともに企業経営を語る上で非常に重要です。しかし、あらゆる企業がその重要性に気付き、取り組みを始めている現在において、デジタル化やグローバリゼーションへの対応そのものが競争優位に結び付くわけではありません。

競争戦略論の大家であるハーバード大学のマイケル・ポーター教授は、20年前にインターネットの出現による企業の戦略への影響について次のように述べています。

「基本的なインターネット・アプリケーションは、ギャンブルの用語で言うところの『ショバ代』のようなもので、それなしではゲームに参加し続けることはできない。それそのものでは、何の競争優位を得ることもできないだろう」。※16

つまり、ここで問われるべきは、デジタル技術そのものの価値を論じることではなく、デジタル化を通じて何を成し遂げたいのかという目的を明確にすることです。

インターネットを含む情報通信技術、近年ではIoTやAIなども、それそのものは競争優位を生み出しません。これらの本質は、ある物事を可能にする手段としての補完的な技術なのです。これを経営学ではenabling(イネーブリング)と呼んだりすることがあります。

ここでは、これ以上深入りはしませんが、重要な点は適切な情報技術とネットワーク形態の選択は、業界の構造や企業が置かれた状況と戦略によって最適解が異なってくる点です。

つまり、ある形態や技術の優劣を議論するのではなく、それがそれぞれの置かれた状況において機能する文脈を理解しなくてはならないのです。そして、科学知と技術知をそれぞれの置かれた状況において、適切に利用するための知識である賢慮の知(フロネシス)が重要となるのです。※17

ピーター・ドラッカーは今から20年以上も前に知識社会の到来を指摘しましたが、知識は各種経営資源の一つではなく、その中核となっています。つまり、「知識の知識への適用」が重要であり、成果を生み出すために「既存」の知識をいかに有効に適用するのかを知るための知識こそが、「マネジメント」であるのです。

そして、「知識の適用と知識の働きに責任を持つ者」が経営管理者であり、「知識とされるべきものは、それが知識であることを行動によって証明しなければならない」のです。※18

※16 Porter, M.E. Strategy and Internet, Harvard Business Review, March, 2001

※17 『ArayZ』2017年12月号特集「賢慮という知のあり方を問う」参照

※18 ピーター・ドラッカー『ポスト資本主義社会』ダイヤモンド社、1993年

変化するために学び続ける

「変化すべし・進化すべし」というのは『ArayZ』誌のモットーでもありますが、企業経営は常に変化への対応であるとも言え、そのためには学び続けることが不可欠になってきます。

長引くコロナ禍による自粛生活の中で、多くの人が不自由を感じ、ストレスが溜まる経験をしていると思います。しかし、考え方を変えると、移動や外での活動が減った分だけ、皆様の「可処分時間」は増えたとも言えるのではないでしょうか。

時間は誰にも平等に流れています。ただし、「可処分所得」と異なり、「可処分時間」は貯蓄に回すことができません。だからこそ、今この瞬間におけるそれぞれの姿勢や態度、そして新たな生活様式下での時間の有効活用によって得た何らかの資産こそが、将来にわたって価値を生み出す源泉となるのです。

新たな日常への取り組みは、もうずっと前から始まっているということに気が付かなくてはなりませんし、正解はどこかに隠されているわけでもありません。

ミヒャエル・エンデの『モモ』では、灰色のスーツを着た時間泥棒たちが街にやって来て、人々に将来のために「時間貯蓄銀行」へ時間を貯蓄するように促します。やがて町の人々は将来に備えて自らの時間をせかせかと貯蓄していきます。そして、人びとの一日(24時間)は日を追うごとに、貧しく短くなってしまうのです。

私たちは果たして何のために生きているのでしょうか。コロナ禍で「してはならないこと」が強調されましたが、このストーリーはコロナ禍の私たちにとって「後回しにしてはいけないこと」、いま一度「本当に大切なことは何なのか」を考えることの重要性を説いてくれている気がします。

非連続な変化における経営戦略

さて、話を企業経営に戻しますと、自社にとって重要な環境変化への対応を中心に議論するのが経営戦略論という領域であり、企業経営に関わる皆様は経営戦略という用語を頻繁に用いていると思います。

戦略とは何かについては、アカデミックな分野では非常に層の厚い議論が蓄積されていますが、以下ではそうした議論に踏み込むことはせずに、まずはオーソドックスに企業と環境との間の適合関係を考えるという意味で戦略を捉えることにしましょう。

戦略適応と言えば、企業経営にとって重要な市場や技術を中心とした外部環境との関わりにおいて、限られた経営資源と組織能力の中で価値創造と価値獲得をしていくことだと言えます。

言葉で見ると簡単に理解できたような気がしますが、それでは「変化」とは何でしょうか。様々な変化があると思いますが、経営戦略にとっては変化が連続的なものであるのか、非連続な変化であるのかを見極めなくてはなりません。

連続した変化は各種のレポートやトレンドのデータなどを見ることで、ある程度は予測しやすい緩やかなタイプの変化と言えるでしょう。ここでは、経験曲線や規模の経済性といった論理によって企業経営を行いやすく、業界のプレイヤーの入れ替えも限定的で勢力図も安定しています。

一方で、非連続な変化の特徴は革新的なものであり、社会や組織に大きな変革を促すような予測が困難で変化のスピードも非常に速いものです。不断に変化する環境の内で、非連続の変化への対応は非常に難しいことです。

高度成長期が終わりバブルの崩壊、テロや震災による外部環境の激変、新たな技術の出現による過去の技術やサービスの駆逐、現在のような感染症の拡大によるパンデミックなどはいずれも企業に非連続な変化を要請し、この変化への対応の是非がその後の企業の将来を左右することになります。

そして、こうした変化の特徴は、企業経営の効率性を高めることのみでは対応が不可能であるという点です。これは生物にも当てはまり、私たち人類は急激な地球環境の変化によって絶滅した恐竜などに比べて、強さではなく、変化への適応度が有効であったからこそ、生き残ることができたのです。

環境の激変期、つまり非連続な変化の度合いが大きければ大きいほど、効率性のみではなく、環境に対する有効性が重要となります。そして、変化の度合いが大きいということは、それだけ安定をしていた生態系に新たな揺らぎが生じることになり、新たな環境への適応が重要となるのです。

いかに有効に適応するか

既にご説明したように、こうした揺らぎによって新たに隙間(ニッチ)が生まれることになりますが、ニッチへの適応は素早く有効に環境に適応することのできる生き物が有利であるとも言われます。

企業や生物が現在の環境で生存しているということは、少なくともある時点ではその時の環境に有効に適応していたということです。しかし、環境への適合度が高まれば高まるほど、企業の成功が大きければ大きいほど、企業も生物も同じ方向(効率性の追求)で進化を遂げようとしてしまいます。

効率的に経営をすることと、環境に有効的に適応することは経営者にとって非常に重要な両輪なのですが、往々にして両者はトレードオフの関係にあり、どうしても効率性の追求に偏りがちです。

環境が安定的で生存条件も緩やかに変わっていくのであれば問題はありませんが、非連続な変化になると、これまでの延長線上にある効率的な活動では、新たに出現したゲームのルール下にある環境に対して適合関係を築くことはできません。

恐竜の例を挙げるまでもなく、既存の条件でどんなに環境適合的であっても、条件が変化してしまえば生き残ることはできないように、環境の激変期にどちらかを選ばざるを得ない場合には、有効性が重要となることは言うまでもないでしょう。

非連続な変化が起こってからの対応ではなく、常に戦う前の準備が大切なのです。

孫子曰く、「敗者は戦い始めた後に勝ちを求め、勝者は勝った後に戦いを求める」。

つまり、戦いに敗れる者というのは、戦い始めてからようやくどのように勝つかを考えるのに対して、戦いに勝つ者は戦う前に勝つための条件や仕組みを十分に練り上げた上で実戦に入るという意味です。

まさに、コロナ発生から2年近くが経過した現在において、戦略的にビジネスモデルを創り込むという発想は後者にあたるでしょう。

問われる私たちの世界観

デカルト以来の近代の世界観は、外の世界は、私たちの内の精神とは全く別に存在していると考える特徴を持ちます。「近代化」の歴史を振り返ると、私たちは自然環境を制御し、管理し、支配することで人間社会の生活を豊かにしてきました。

「前近代」や「非近代」の世界では、私たち人類は自然世界と一体化していたのですが、「近代化」が進むとともに、徐々に自然環境と一体化しながら「生かされている」というそれまでの感覚は失われていったのです。このように、現象界から精神を追い出し、「客観的」な知が力を持つようになってきた科学観をデカルト的パラダイムと呼んだりもします。

一方で、ハンガリー出身の物理化学者マイケル・ポランニーは、個人的ではない「客観的」な知というものはあり得ないとして、「知るものは知られる対象の中に常に包含されている」のだと考えています。このことをアメリカの歴史家モリス・バーマンは次のような例を挙げて説明しています。

鳥類学者は、鳥の鳴き声に耳を傾けるまでもなく、すぐに「ツグミ」という言葉を頭に浮かべるのに対して、素人はそのようにはいきません。医学生は、学ぶ過程でX線に映し出される影やシミを感覚的に読み取り、「具体的なイメージ」に置き換え、それを特定の病気と結び付けることで、ようやく両者の関係性を考えることができるようになります。

それが熟練の医師になると、両者の関係を関連付けようと試みることなく、シミを見た瞬間に病名を見て取ることができます。これをアルファ思考(alpha thinking)と呼び、先ほどの鳥類学者が鳴き声を聞いた瞬間に、鳥の名前を頭の中に思い浮かべることができるのと同様であると言います。

そして、バーマンは自分が日常として生きている世界では、人は皆鳥類学者なのだと言います。私たちの経験とは、現実の出来事そのものの経験ではなく、社会全体によって合意された一連のアルファ思考の経験だということです。※19

※19 モリス・バーマン『デカルトからベイトソンへ』文藝春秋、2019年

世界との繋がりを捉え直す

この他にも、米国ジョンズ・ホプキンズ大学の哲学者ピーター・エイチンスタインの車の光の例が挙げられています。

畑の間の道を遠くから一対のライトがこちら側に向かってきているのが見えたとします。ある人は「車が来ているね」と言います。すると、もう一人が「なんで車だと分かるの。オートバイが2台来ているかもしれないでしょう」と言います。

この場合、それならばどちらが正しいか見てみようとなるでしょう。このように夜道を2つの光が並行して同じスピードで向かってくれば、私たちの文化では、それは自動的に「車」や「バイク」を意味します。光そのものをまともに受けて、その経験を形づけるのではなく、「車」の概念が直接に形をなすのです。

私たちにとって、こうしたことは当たり前すぎて、改めて考える機会を持つこともなかなかありません。しかし、こうした既成の枠を突き破ることで、私たちの世界との関わり方について、より豊かな可能性に心を開くことができるのが、幼児であり、詩人であり、画家でもあります。

そして、先ほどのX線の写真を例に挙げれば、写真を「正しく」読むことができるように学習を済ませていない人のみが、様々なイメージを揺らめかすことができるのです。

一方で、学習を済ませている人は、瞬時にこうした関係を理解します。しかし、これが行き過ぎてしまうとそれを確かめようとすることすら忘れられてしまい、「地図を見て、それが現実の世界だと思い込んでしまう」ことにもなるのです。

地図にしか過ぎないものを土地だと思って生きていくことは、世界との繋がりを失って生きていくことでもあります。本来は、学習のプロセスは一体化を通じて生じることで、常に暗黙知があるのです。

一見、「未開」あるいは「未成熟」に思える前近代の人々は、もの自体や世界との繋がりが失われていない時代に生きた人々であり、「世界=そこ」と「我々=ここ」は分離したカテゴリーではないのです。

『孤独の追求』などの著書で知られるアメリカの社会学者フィリップ・スレーターは「魔術、宗教、神秘主義伝統のあらゆる誤謬や愚行は、それらが持っているたった一つの偉大な叡智によって十分に償われている。その叡智とは、人類が複雑な自然のシステムの中に有機的に組み込まれているという意識である」と『地球を歩く(Earthwalk)』において述べたと言います。

バーマンは、こうした例を挙げることで、アニミズム的な世界に戻れと言っているわけではなく、現在にふさわしい形で、この叡智を取り戻す道を見出すことが重要であることを説いているのです。

つまり、世界と私たちを分離して捉えるのではなく、私たちを世界の中に位置付ける(グレゴリー・ベイトソン)ことが重要となるという問題提起をしているのです。私たちの存在よりも大きく力のある何かを感じる力や魂を死滅させてしまうのではなく、無力を感じ弱い存在としての人間を認めることで世界と調和していくのです。

少し難しい話になってしまいましたが、こうした人間としての感覚を研ぎ澄ますこともまた、不確実な未来に立ち向かうための経営にとって何か重要な意味を持つのではないかということをお伝えしたかったのです。

【第4部】自然や心の声に耳を傾け本質に立ち返る重要性

企業の社会的責任

人間の本性は、時代が変わってもそれほど大きく変わらないはずです。人々の幸福に資するという学問や社会に価値を生み出すという組織の目的も、そこから大きく逸脱するものではないはずですし、何かが起こるたびに本質がいとも簡単に変わってしまう学問や組織というのはいかがなものでしょうか。DX(デジタルトランスフォーメーション)やグローバル化は本質ではなく手段です。その手段を「何のために」使うのかが大切です。

そうであれば、常に移り行く目先の変化のみに振り回されるのではなく、改めて変わらないこと、大切にすべきこと、生きていくための指針や基軸を見直すこと、つまり「本質」に立ち返って考えることの重要性こそが高まっていると言えるのではないでしょうか。

経済的な利益を確保することは、企業経営にとって重要であることには変わりはなく、企業組織の果たすべき責任であると言えます。

長期的には資本コストを上回る利益を挙げることができなければ、企業は存続できず、社会的にも責任を果たしているとは言えないでしょう。また、持続可能な経営ができなければ、他のステークホルダーに対しても責任を果たすことはできません。

ただし、偏差値(成績)の向上だけが学校の唯一の責任ではないように、経済的な業績だけが企業の唯一の責任ではありません。フランスの哲学者ミシェル・フーコが言うように、知識と権力は表裏一体の関係にあり、ドラッカーの言うように「力は常に責任を伴います。さもなければ権力の乱用を招くことになる」でしょう。

しかも、責任を伴うことのない権力は常に退化するもので、いかなる成果も挙げることができなくなってしまいます。これは企業のみならず、あらゆる組織にも共通することであり、病院、大学などのあらゆる社会的組織において社会的責任が問われるのです。

かつて、渋沢栄一は「論語と算盤、つまり、右手にそろばん、左手に論語」と説いたと言われ、松下幸之助は「右手にそろばん、左手に義理・人情」と説いたとされます。 このように経済合理性と倫理・道徳は、二分法的に理解すべきではなく、互いに重複している必要があります。「デジタル資本主義」を説いた一橋大学の伊丹敬之名誉教授は「カネとネットワークの二重がさね」の重要性を指摘し、「道具立てやプロセスはデジタルでも、血の通った人間が繋がりあっている」としています。

繋がり合ってはいるが互いに甘えるのではなく、合理性高く、システムで厳しく経営効率の監視をする経営。無駄な投資を省きながらも、ヒトの能力を最大限に発揮させようとする方向へシフトすることで、ヒトと投資のバランスを図るのが「人本主義」の良さであるとしています。※20

※20 伊丹敬之『経営の未来を見誤るな:デジタル人本主義への道』日本経済新聞社、2000年

何のための成長か

よりマクロ的な観点からは『ArayZ』2020年1月号の特集で述べたように、成長のためのヒトから、ヒトのための成長へと舵を取っていくことが重要となります。時代を遡れば、イギリス(オックスフォード大学)とアメリカ(コロンビア大学)で学んだ異色の経済学者シューマッハは「ある社会が享受する余暇の量は、その社会が使用している省力機械の量に反比例する」と指摘しました。

1990年の先進5ヵ国(日、米、英、仏、独)の製造業の年間労働時間は、平均で1861時間であったと言います。それに対して、「未開」とされる時代の労働者は平均で1000時間だったそうなので、先進国は約2倍近く働いているということになります。

そして、未開人の自由時間は12時間12分だったのに対して、現代文明人は7時間37分だそうです。

衣食住に必要なものが揃っていて、暇やゆとりといった時間的空間的な自由が真の豊かさだとすれば、未開の人々は私たちよりも1・6倍も豊かであったと言うこともできます。※21

シューマッハは1973年発刊の著書『スモール イズ ビューティフル』※22において既に、地球環境などへ配慮した持続可能な社会を考えることの重要性を鋭く指摘しています。

持続可能な社会とは、必要以上に求めるのではなく、地球の資源や生物との共存の中で人類が本当に必要なものとは何かを理解することです。

こうした社会経済思想は、タイのプミポン前国王の「セタキット・ポーピィエン」(sufficiency economy)、足るを知る経済(知足経済)の理論的支柱の一つとなっていると考えられます。

現在の資本主義は、経済成長を求めてあらゆる組織、そして技術までもが巨大化する傾向を持っています。そして、尽きることなき人間の欲に対して歩むべき方向性を再認識することや、社会的弱者への配慮といったタイ社会が有していた伝統的な価値観が失われていくことに警鐘を鳴らしたのです。

※21 山内昶『経済人類学への招待:ヒトはどう生きてきたか』ちくま新書、1994年

※22 訳書『スモール イズ ビューティフル』講談社学術文庫、1986年: The Times Literary Supplementによると第2次世界大戦後に出版された書籍のなかで世界的影響力のある100冊に選ばれています

本当に必要な開発

経済成長に伴い経済的には豊かになったかもしれませんが、その一方で貧富の格差は拡大し、豊かな社会資本は失われてきました。

先述のシューマッハは、人間は小さな生き物であると言います。「人間は、小さな、理解の届く範囲の中でこそ人間であり得るのです。…数多くの小さな単位を扱えることができなければ、経済学は無用の長物に過ぎないのです」※23と述べ、巨大主義が組織の機能や効率を低下させるのみではなく、人間の心までも蝕み、地球環境を破壊する傾向にあることを指摘し、技術開発問題、環境問題、地方経済の可能性そして開発途上国の支援の在り方などについて、現代でも参考になる論点を提供しています。

また、原子力などの人間の能力をはるかに超える技術についてもいくつかの危険性を指摘し、「ものごとには適正な限度というものがあり、エネルギー消費の適正とは小規模であること」であるとして、大きければ大きいほど良いという考えではなく、人間らしいスケール、つまり小さいことの素晴らしさを再認識して欲しいという願いが込められていたのです。

また、「必要なのは財の開発ではなく、人間の開発であり、自立と自給のための知識である。独立心を持つ人間の形成や教育・地域社会の中での組織化や協力である」(英国のカントリー・スピリッツに根差した主張)という指摘は、新興国と日本との関わりにおいても示唆に富んでいると思います。

ニューヨーク大学のウィリアム・イースタリー教授は『傲慢な援助』(東京経済新報社、2009年)において、国際機関や先進国の援助・支援機関が莫大な予算を使って開発途上国に対して行ってきた援助プログラムが、貧困の解消に失敗し続けていることを批判的に検討しています。先進国からの援助のうち、ほんの数パーセントしか本当に必要な人々の元に届いていないという指摘もあります。

その背景にあるのは、「能力の優れた自分たちこそが貧しい国々の人々を救う能力があるのだ」という傲慢さであることを指摘し、こうしたプランナー(planners)ではなく、本当に支援を必要とする現地の人々の生活に溶け込み、声を聴くというサーチャー(searchers)が求められていると言います。

先進国の思い込みからの援助ではなく、現場からのフィードバックやアカウンタビリティーを強化することで貧困の悲劇を和らげたいというのです。イースタリーは貧困には2つの悲劇があると言います。貧困が現在も人々を苦しめ続けているという悲劇と、巨大な組織で莫大な資源を費やしながらも貧困はなくなっていないという悲劇です。

私たちの税金が多く費やされているにも拘らず、後者の悲劇についてはあまり関心が向けられることはありませんが、この悲劇をなくすことが前者を救うことになるのです。

※23 訳書97頁

他者との関わり合いで生きる

数年前にバンコクで開催されたオックスフォード・ケンブリッジ同窓会において基調講演を務めたノーベル経済学賞受賞者のアマルティア・センも、シューマッハの業績に触れながら主流派経済学の効用重視の支援ではなく、人間の潜在的能力を発揮できる主体的な自由に対する支援こそが重要であると話されていました。

私が英国時代にお世話になった故アンソニー・ホップウッド先生や米国時代のフィリップ・コトラー先生やディパック・ジェイン先生も、皆それぞれの分野の世界の第一人者ですが、やはり同様の指摘をしています。

このように時代を越えて世界の第一線で活躍される経営学者・経済学者が共通して述べるのは「人間中心の社会経済」であり、「本質や目的を問うことの大切さ」であり、「私たちは他者との関わりなくして生きていくことはできず、人類は地球と共存している」ということです。

アメリカの経済学者ケネス・ボールディングは1968年、経済学において宇宙船地球号(Spaceship Earth: もともとは、Buckminster Fullerの言葉)という概念を提示していますが、シューマッハの著書と同時期にこうした点が指摘されているということは偶然ではないでしょう。

情報通信技術の進展があらゆる分野で進んでいますが、こうした進歩の裏側にある退歩にも目を向けて、物事を多面的に理解することが大切であると言えます。

情報をインターネット世界に経由させる機能を有したICTメディアの普及によって、趣味や嗜好が一致すれば、遠く離れた人々や全く知り合いでもない人との間の関係性を構築することができます。しかし、その一方で、身近にいる人々や地域社会との直接的な関係を築くことなく、嫌いな人や意見の一致しない人との関係を遮断することもできます。

このようにICTメディアの利用は身近な人との関係を意図的に「遮断」したり、「疎遠」にしたりすることもできるのです。

シューマッハは、文明の発展は人間性の鈍化に繋がることを鋭く指摘しましたが、経済発展とともにモノがあふれる現代の日本や最近ではタイ社会においても、心の豊かさはそれと反比例するように失われてしまっているのではないでしょうか。

次から次へと現代人がモノを欲しがるのは、無意識の中に絶えず満たされることのない飢えを感じているからとも言えるでしょう。さらに、あらゆるメディアで消費意欲を煽り、見栄、世間体、自己承認欲求を刺激し、何かを所有した後は、また次の心の飢えを満たすために消費へと移っていくのです。

先述した光が車やバイクではなく、子供たちが想像したように、本当は蛍であったとしたらどうでしょう。

ウォルト・ディズニーは「私たちのもっとも偉大な資源は子供たちの心である。そして、どんなに洗練された大人の中にも、外に出たくてうずうずしている子供がいる」と言いました。アルバート・アインシュタインもこう述べたと言います。「想像力は、知識よりも大切だ。知識には限界がある。でも、想像力は世界を包み込む」と。

コロナ前と変わらないもの

SDGsの前文には、すべての人間が尊厳と平等、そして健康な環境の基に、その持てる潜在能力を発揮することができることを確保すると謳われています。

しかし、冒頭でお話ししたように、コロナ禍によってこうした現状は全くと言ってよいほど改善されていないことが露わになりました。それどころか、前回の特集でご説明したように、コロナ禍で社会が直面した生命に関わるリスクは、そのしわ寄せとして社会的弱者や貧困地域に偏って分配されているという現実を改めて浮き彫りにしたのです。

つまり、リスクの問題を語る際には、それぞれのリスクの発生源やコントロールに関する議論のみではなく、広く社会的な文脈でこうした分配にも配慮しなくてはならないのです。

ニューノーマル(新常態)という言葉が流行りましたが、これらはコロナ前から言われてきましたし、実際に私も講演などでコロナ前にもニューノーマルという言葉を用いていました。

これまでの常識とこれからの常識という区別は、オールド(古いもの)とニュー(新しいもの)、経営の文脈ではオールド・エコノミーとニュー・エコノミーということになりますが、顧客価値の創出という企業活動でこれからも重要となる本質的な観点からすれば、ニュー・エコノミーは全く新しい経営や社会経済の在り方を模索するというよりは、新たな状態や常態におけるこれまでの経営や社会経済の在り方を再考するという意味で、これまでの歴史が証明しているように「ニュー」と「オールド」の間の区別はやがて意味を失っていくことでしょう。

「ニューノーマル」が「コロナ前の社会経済そして経営」と「どのように異なるのか」に関心を向けるあまり、「コロナ後の世界がコロナ前の世界といかに変わらない(同じである)のか」を見失ってはならないのです。

新型コロナウイルスとの付き合いを経て、私たちは何を学び、何を失い、そして、これから私たちは何を取り戻し、何と決別するべきなのでしょうか。この機会にしっかりと考えるべきでしょう。そのためには学際的な思考力が問われるとともに、デカルト的な科学観と非近代的科学観を対立させるのではなく、弁証法的発展が求められるのです。

ウイルスが人間という宿主なくして生きていくことができないように、私たち人間も地球という宿主なくして生きていくことはできません。

新型コロナウイルスは宿主の中で常に変異を起こしながら、ある時に爆発的に増加しました。私たち人類も産業革命以降爆発的に個体数を増やし、大量の廃棄物を排出し続けながら生態系に大きな影響を及ぼしてきました。

コロナ後の世界を展望するにあたり、改めて地球という宿主に寄生する人間の在り方を問い直すことも、また大切なことであると思います。新型コロナウイルスによるパンデミックは、私たち人類への警鐘であり、もしかすると、私たち自身の姿を映し出す鏡なのかもしれません。

2022年は「頭」で考えることだけではなく、「心」で感じることの大切さを改めて考えてみたいと思います。皆さんの子供の頃の夢はどのようなものでしたか。いま一度、皆さまご自身の思い描く「自画像」を想像し、「現在の自身を見つめ」、改めて「人生を評価するものさし」について考えてみてはいかがでしょうか。

今回ご紹介した内容に関して、より詳しく取り上げるセミナー等も開催しています。

記事やセミナーに関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

チュラロンコン大学サシン経営大学院日本センター事務局

瀬古 E-mail:taro.seko@sasin.edu

\こちらも合わせて読みたい/

アフターコロナのシナリオを占うタイ近未来大予想

ダウンロードができない場合は、お手数ですが matsuoka@mediator.co.th までご連絡ください。

※入力いただいたメールアドレス宛に、次回配信分から定期ニュースレターを自動でお送りしております(解除可能)