【第3部】コロナ禍における企業経営を考える

これから新型コロナウイルス感染症によって、以前からじっくりと、しかし確実に起こっていた幾つかの社会・経済・技術に関わる変化が一気に加速していくでしょう。こうした変化は砂時計のようにじわじわと進むものがある一方で、左から右へと大きく揺れる振り子のように起こる変化も生じています。

こうした中、企業経営においてしっかりとした振り子の軸がなければ反対側に飛ばされてしまい、どこまで変化したのかすら理解できません。ここからは、今後どのような変化が起こり得るのかについて抽象的ではありますが、企業経営との関わりでいくつか取り上げてみましょう。

グローバル化の揺り戻し

第一に、急速に進んでいた様々な次元でのグローバル化という現象に対する見直し、つまりグローバルからローカルへという揺り戻しです。ここでグローバリゼーションを考えるにあたり、まずその言葉が現れたとされる20世紀はどのような時代であったかについて振り返ることにしましょう。

歴史家のエリック・ホブズボームによれば、20世紀は人類史上最も悲惨な大量殺戮が行われた世界大戦に特徴づけられると同時に、経済成長によって人類を飢餓から解放したという両極を経験した「極端な時代」(age of extremes)であったと表現しています。その中で経済成長は貧困を解決したのではなく、むしろ貧富の格差は拡大しているとも指摘しています※5。

グローバル化は国と国とを結び付ける以上に、ある国に生活するグループと他の国に生活する同様のグループを結び付けていきます。つまり、東京に住む富裕層とロンドンやマンハッタンそして上海やバンコクの富裕層の繋がりや同質性が高まる一方で、こうした富裕層と同じ都市に住む貧困層との間で格差が広がることで両者の分断が生じていくのです。

こうした格差の問題は、多国籍企業によってグローバルに展開されるバリューチェーンの形成や、国内の下請分業体制においても見ることができるでしょう。私たち先進国で生活する人々や多国籍企業で働く人々はグローバル化によって多くの恩恵を受けますが、その周縁にはグローバルに展開される価値連鎖の生み出す果実が十分に分配されることがないままになっているのです。

このように経済や消費を担う「中心」と、そこから外れてしまう地域やグループという「周縁」との間の分断が大きな社会問題となりつつあるのです。グローバル化に関わる問題は、単に国と国との対立としての国際的な問題ではなく、国や都市の内部にモザイク模様に形成されたより複雑な問題として理解しなくてはなりません。

これまでの人類の歴史を振り返ると、飢えることへの恐怖や不安が家族や共同体から国家に至る人々の秩序を作り上げてきたといわれます。しかし、徐々に飢餓への恐怖が消失したことで共同体への帰属が弱まっていったのです※6。タイにおいても経済成長の一方で、相互扶助制度や地域での共同体意識の喪失、社会的分断が大きな懸念事項となっています。急速に少子高齢化が進むタイ社会において、こうしたソーシャルキャピタルの喪失は大きな懸念材料となるでしょう。

もっとも、これからコロナとの付き合いが長期化していくと、人々の物理的な移動が制限されることで特定の分野では「地産地消」や「近産近消」といった地域循環型経済の在り方が見直され、地域住民や従業員そして家族との関係性も改めて見直されていくことになるかもしれません。しかし、タイ社会においても社会の一部としての経済が巨大化したことで、あらゆる場面で経済が社会を飲み込み、社会の主役である生活者の存在やコミュニティを希薄化させていく現象は今後も続いていくでしょう。

このように、グローバル化した世界や経済化した社会がコロナ後に消えてなくなるわけではなく、引き続き企業経営においてもグローバル対応が求められるという点を理解しておくことは大切です。経済のグローバル化は世界各国の市場や人々を結び付けて共通の空間を創造した一方で、共同体やコミュニティーといったローカルな空間や相互扶助の瓦解というコロナ前から既に進行していた問題を顕在化させました。

コロナ禍がやがて収束した後に立ち現れるグローバル化を捉えるには、グローバル化や商業化の恩恵を受ける少数の人々と排除されてしまう人々の隔たりや、意図せざる帰結についても考えていかなくてはなりません。

※ 5 『20世紀の歴史』(三省堂、1996年)

※6 伊豫谷登士翁『グローバリゼーションとは何か』(平凡社、2002年)

DXがコロナ後を左右

第二に、デジタル化への移行が急速に進展し、企業経営においてもデジタルトランスフォーメーション(DX)への対応が求めらます。デジタル化への対応については18年12月号や20年1月号の特集でも説明しましたが、基本的な方向性は変わることがないでしょう。

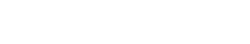

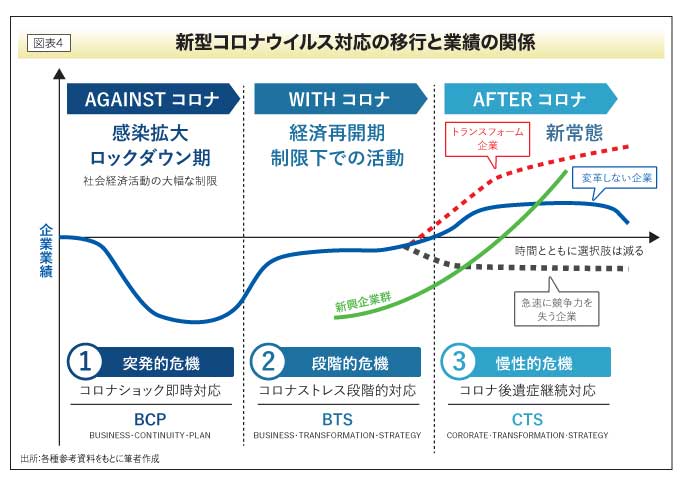

これまでも指数関数的なスピードで情報・デジタル革命が進むと言われていました。この変化のスピードがより加速することによって、デジタル対応が遅れている企業と本格的に企業経営そのものをトランスフォームしていく企業との間で、コロナ後に大きな差が生じてくると思います(図表4の赤青黒の曲線)。

こうした技術的な側面に加えて、コロナ後には顧客の価値観や人々の生活スタイルなどにも変化が生じることになるでしょうし、事業の境界がますます曖昧になってくるので各事業を横軸(戦略的軸)で括り直さなくてはなりません。

これらについて今回は詳述しませんが、価値創造と価値消費の関係が一体化し、製品・サービスのライフサイクルや普及のスピードが格段に速まることによって、従来の経営のフレームワークで想定していたS字カーブがシャープな逆U字型になっていきます。ゲームのルールも変わり市場の隙間から新たな破壊的プレイヤーも出現してくるでしょう(図表4の緑の曲線)。

情報革命の進展は企業に製品・サービスの競争から事業システム(プラットフォーム)の競争への移行を促し、個別企業同士の競争からアライアンス間(協調)の競争へと競争のルールが変化していくことになります。ここでのポイントは、競争相手のみならずパートナーや補完生産者といった水平的な関係を理解することです。

「脱」成熟化を18年12月号の特集で取り上げましたが、企業経営においてはより一層スピードを上げて事業領域の再構築を進めていかなくてはなりません。20年1月号で取り上げた価値連鎖の再構築に関しても、垂直的な内部化と外部化という問いに加えて、水平的な横の連携による戦略的パートナーシップ(アライアンス)の構築を通じた事業システムの補完と刷新が求められます。

現在の状況のように変化の激しい環境下では、企業側の設定する事業ドメインと社会や顧客が求めるドメインとの間にギャップが生じやすくなるため、試行錯誤でドメイン・コンセンサスの形成を明確に図る必要があります。

通常の環境下ではDXといっても既存の組織のパワーバランスを崩すような変革は難しいのが実際のところです。人間でも病院で手術する際には全身麻酔を施しますが、現在の危機下によって組織にも麻酔が効いている状態です。構造改革や組織改革、流行りの言葉を用いるとDXや事業変革の絶好の機会なのです。

今変わる努力をしている企業と、現状維持を通じてコロナ禍が収まるのをじっと待っている企業とでは、コロナ後の世界で大きな差が生まれるでしょう。

【第4部】コロナ感染と経営戦略

クライシス対応からリスク対応へ

新型コロナウイルスへの対応は、図表4のように年初から春先にかけての①突発的ショックへの即時的対応から、徐々にウイルスへの理解が進んだ現在はじわじわとボディーブローのように効いてくる②段階的な課題を想定に入れた対応が求められています。

企業によっては、この段階での問題は直ちに事業に大きな影響を及ぼさないように見えますが、明確な問題意識を持った迅速な対応が不可避です。また、今後は収束に向けて貧富の格差の拡大、価値観の対立、経済的影響、精神的な不安など③慢性的な課題への対応が求められます。

そしてこの慢性的な危機は少子高齢化などのように日本やタイが抱える他の構造的課題と同時進行をしていくものでもあり、段階的危機のフェーズにおいて受け身で環境に身を任せていると手遅れになります。

企業経営においては、時間の経過とともに変化していく感染症の影響を踏まえた対応が必要になると同時に(企業によって置かれているステージは異なります)、選択肢(打ち手)は時間の経過とともに減少していくことを理解しておかなくてはなりません。突発的危機、慢性的危機の状況下では多くあった選択肢も、時間の経過と業績悪化とともに少なくなってきてしまいます。

そして新型コロナウイルスによって進むデジタル化は私たちの生活へも深く入り込み、不可逆的な変化をもたらすでしょう。多くの国で中央の統制が強まり、これまでのインターネット社会による位置・購買歴・家族構成などに加えて、感染症対策として体温や血圧など生体的な情報までもが中央(国やグーグルなど情報の中心)に集約されていくという点が重要です。

つまり、歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリが指摘するように、提供される情報の質が「皮膚の上から皮膚の下の情報へ」と新型コロナウイルスによって変わってくるのです。アメリカ同時多発テロ以降に強化された空港での検査が現在に至っても継続されているように、コロナ禍で導入された新たな仕組みは今後も私たちの社会に残っていく可能性があります。このように、感染症の混乱の中で進展する社会システムの変化にも関心を持っておく必要があると思います。

構造的課題の顕在化

新型コロナウイルスによって既に社会経済が抱えていた構造的課題のうちいくつかの問題や脆弱性が顕在化していくでしょう。例えば、既に多くの国々で貧富の格差の拡大が見られており、タイの社会経済にも様々なレベルの分断が大きな影響を及ぼしつつあります。

加えて少子高齢化、個人債務の急速な増大、都市化に関わる問題、中小企業や個人事業主の廃業、移民問題、不動産市場の崩壊など、さまざまな課題が段階的に顕在化してくることになり、これらが慢性的に社会・政治・経済の体制に圧力をかけることになるでしょう。

中でも、貧富の格差の拡大は根深い問題です。タイの失業者は最悪の場合は880万人にまで拡大するとも言われており、タイ国家経済社会開発委員会(NESDC)は2020年の家計債務が国内総生産比で80%を超えるとの見通しを示しています。

先に挙げたホブズボームは次のように問いかけます。20世紀を特徴付ける高度経済成長は私たち人類を本当に飢餓から解放したと言えるのだろうか。未だに貧困は世界的問題であり、コロナ禍によって貧困層はさらに厳しい状況に追いやられています。様々な統計で、コロナ禍における貧困問題の悪化が示されています。

そして、こうした問題はアフリカ諸国や開発途上国のみではなく、アメリカや日本そして新興国のタイにおいても同様です。

新型コロナウイルスによる人々の自粛生活を支えていたのは、生活インフラを機能させるべく第一線で働いていた方々です。リモートワークが推奨される一方で、物流需要が急激に高まった結果、不十分な対策で感染の脅威が残る中、働かされている方が多くいる現実に目を向けなくてはなりません。

私は自粛期間明け直後に依頼を受けて、東京・新木場の物流工場などいくつかの現場を視察に行きました。そこでは大手運送会社のユニフォームを着ているものの、実際は派遣会社からの日雇い労働者たちがマスクをして一生懸命仕分けをしていました。

外国人労働者のみではなく、日本人派遣労働者までも労働力の調整弁として機能しているのです。こうした現象はコロナ前から起こっていました。クールジャパンとして持ち上げられることの多いアニメや漫画などクリエイティブ産業も、こうした多重下請け構造で機能しており、そこから生み出される生産余剰の価値配分はかなりの偏りを見ることができます。

貧困問題に取り組む国際団体オックスファム・インターナショナルによると世界上位26人の富裕層の資産が38億人の資産とほぼ同じであることが示されています(図表5)。

また、中間層の所得伸び悩みを表すエレファントカーブに示されているように、近年のグローバル化の進展による富の恩恵は経済的に豊かな上位1%へ集中しており、富の分配の大きな歪みが見られることも広く知られています。

経済のデジタル化がさらに加速する中、日本を含む中間層の衰退はさらに進んでいく一方で、一握りの富裕層は資産を着実に増加させており、社会経済を支えてきた中間層の地盤沈下は③慢性的な危機をより深刻な事態へと導いてしまうことになりかねません。

いずれにしても企業経営においては、当初の金槌で突然叩かれたようなコロナショック(①)は、ジワリと四隅から圧力が加わり押し潰されるようなコロナストレス(②・③部分)へと性質を変えつつあります。

それを理解したうえで、クライシスマネジメントからリスクマネジメントへの切り替えと、事業継続計画から事業継続戦略そしてコーポレートトランスフォーメーション戦略への移行をシームレスにスピード感をもって進めていくことが大切です。そしてなにより、経営管理の基本を徹底することが重要です。

【第5部】今こそ見つめ直す機会 人間回帰の経営を

少し時代を遡ると、中世の社会で商人は時と距離を売るような采配のみで富を生み出す存在として見なされていました。商人階級の身分は低く、金儲けは褒められたことではありませんでした。事実として当時、教会は時は神のみに帰属するとみなし、高利貸しを卑しい職業として扱ってきました。

現代社会においても投機家は同じように捉えられていることがあり、企業の不祥事などの度に経営者の存在意義が問われる場面が増えています。

こうした中、コロナ禍によって移動が制限されている今だからこそ、経営者は時や距離を売ること以外の方法で明確なビジョンを示し、社会に対する新たな価値を創出することのできる存在であることを示す絶好の機会なのではないでしょうか。投機家とは決して同一視されることのない、「経営者の役割」が今まさに社会に求められているのだと思います。

経営学という学問は組織や管理を中心に扱い、商学は市場や商取引を中心に取り扱います。組織と市場は相互に貫入する現象ですので本来は双方からの接近が求められます。

国境を商品が越えられなくなると弾丸が国境を越すと言われることがありますが、商という文字は戦争に対する平和という意味を持つようです※7。

私がオックスフォード大学サイード経営大学院の学生時代に学長をしていたコリン・メイヤー教授は、企業の起源は2000年前のローマ帝国時代まで遡ることができるとしたうえで、当時の企業は極めて公的な役割を担っていたことを指摘しています。

商事と民事という対置表現があるように、商という字は民の対置語でもあることからもそのような指摘は的を射たものであると思います。日本のみならず世界を振り返ってみても「株主中心主義」は、企業の歴史の中ではごく短いものにすぎないのです。

※ 7 林周二『現代の商学』(有斐閣、1999年)

高まる「ヒト」の重要性

20年1月号の特集で取り上げたように、近年の日本企業の抱えている経営のアンバランスの一つは、株主価値への関心が高まるあまりヒトへの投資が十分に進んでいない点にあると思います。

デジタル社会への移行は、ハードのみではなくソフトの時代の到来を意味します。そしてモノづくりに加えて、経済のサービス化への対応が不可避になり、そこでの主役はヒトなのです。

大切なことは、株主価値と人的資本などの非財務資本は連動していることです。企業の株価純資産倍率(PBR)が1倍を超過する部分は知的資本や人的資本などはもちろん、技術、ノウハウ、組織風土、ブランドなどの「見えざる資産」※8と関連しているので、最終的には自己資本利益率(ROE)の関数になると言えるのです。

つまり、見えざる資産の維持や蓄積は株主価値とも整合的なのであって、株主価値対従業員価値という問いの立て方が間違っているのです。

ここで指摘しておきたいことは、株主偏重の企業経営が推奨され始め、日本が株主資本主義を追求している(欧米のまねごとをしている)間に、ドイツ・オーストリア・オランダ・デンマーク(取締役会はステークホルダーの代表である共同決定制度)やフランス・スウェーデン・ノルウェー(取締役会に従業員代表を入れる)のみならず、イギリスにおいても18年7月にはコーポレートガバナンス・コードが見直されていることです。

企業は資本の束であると共に、ヒトの束でもあり社会の公器でもあります。当然のことですが、自らの資本コストを上回る収益(資本利益率)の実現や、成長のための利益の再投資は事業を継続していくために求められる経営の基本です。

しかし、株主至上主義へ偏りすぎる弊害をしっかりと認識したうえで、経営のバランスを図り、持続可能な経営を追求していくことが大切です。最近では環境・社会・ガバナンスを考慮したESG投資が言われ始め、無形資産投資の重要性も指摘されています。

実はアメリカにおいても、主要企業トップが集まる財界団体ビジネスラウンドテーブルの19年宣言に見られるように、株主第一主義が見直されているのです。

「欧米に追い付き肩を並べたと思ったら頭がなかった…」では話になりません。「形式を整えるだけではなく、各企業が経営哲学に基づいた実質的なガバナンス体制を構築することこそが重要なのであり、ガバナンスの最終的な拠り所は企業経営者の倫理観・道徳観であることを自覚すること」※9が大切なのです。

学界では、資本主義の在り方は一つではなくそれぞれの国や文化に応じた在り方があり※10、コーポレートガバナンスもアングロ=アメリカン型へと同質化するのではなく、多様性が認められることが望ましいと20年以上議論されています※11。

今一度、こうした経営の基本を考え直す必要がありそうです。

※8 伊丹敬之『新経営戦略の論理』(日本経済新聞社、1984年)

※ 9 「中長期的な企業価値向上に向けたコーポレートガバナンス体制の構築に対する意見」 (関西経済連合会・中部経済連合会・九州経済連合会・北陸経済連合会、2019年9月26日)

※ 10 Hall, P.A & Soskice, D(2001)は、これをvarieties of capitalismと呼んでいます(Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford University Press)

※ 11 Aoki, Jackson and Miyajima(2007), Corporate Governance in Japan: Institutional Change and Organizational Diversity, Oxford University Press

【第6部】進化、進歩、そして発展とは

進歩とは何を指すのでしょうか。技術の「進歩」や経済的な「豊かさ」という強いレトリック(修辞)によって、私たちは何か大切な視点を諦めようとしているのではないでしょうか。技術の進歩や経済的な豊かさとの引き換えに何を失ってきたのでしょう。

進歩と表裏一体の関係にある退歩や、経済成長の陰に潜む問題性を抉り出す思考力、そして進歩の中に退歩しつつあるものを見定め、成長の陰に追いやられた人々の痛みを感じる共感力こそが、私たちが急速に失いつつある何かの一片なのではないでしょうか。

空調の効いた快適な室内でくつろぎながら映画の悲劇のヒロインを見て涙し、悪役の腹黒さに憤り正義とは何かをバーチャルな世界では理解できる一方で、生身のリアルな人間には無関心という私たち自身の在り方が問われているような気がします。

タイの美しい島々や山間で暮らしてきた住民は経済成長のための観光開発による自然破壊の影響を受けてその狭間に立たされています。そうした犠牲の上に獲得された経済成長という果実は、誰にどのように配分されるのでしょうか。グローバルに展開されるバリューチェーン(付加価値活動の連鎖)は周辺にある地域の経済発展を促進する一方で、中心と辺境にある地域の格差を拡大させ続けてもいます※12。

そしてこうした格差の拡大は、日本と開発途上国の間にのみにある現実ではなく、日本国内においても東京とその他の都市の差は大きいことが知られており、東京の中でも富裕層と中間層や貧困層の間の格差は拡大しているのです。コロナの死者は減少しつつあっても、自殺者は依然として高止まりなのです。

こうした現実を直視したとき、私たちは感染症という問題のみではなく、成長や進歩とは何か、豊かさとは何か、いったい開発とは何なのかについて今一度謙虚に向き合わなくてはならないことに気が付きます。

コロナ禍で進む急速な社会経済の変容。なかでもDXは著しく進展するでしょう。しかし、そのネットワークの主役はヒトであり、人間のためのデジタルであることが大切です。

そう考えると何も目新しいことはなく、「論語と算盤」を説いた渋沢栄一や「義理・人情と算盤」を説いた松下幸之助などを挙げるまでもなく、日本の経営者が脈々としてきたはずの実践に立ち返ることなのです。

現代的な言葉でいえば、企業はシェアホルダー(株主)のものであると共にステークホルダー(従業員や社会を含む多様な利害関係者)を無視することはできません。日本においても既に投資家に責任ある行動を促すスチュワードシップ・コードや企業側に規律ある行動を求めるコーポレートガバナンス・コードが策定され形式としては、ほぼ整理されたと言えます。

あとは「実質」をどのようにして高めていくのかが重要となり、成熟社会にある日本企業がどのような形でシェアホルダー(株主や投資家)、従業員、地域社会、サプライヤーそして顧客との関係性を築き適切なバランスを図っていくのかを考えなくてはなりません。

問われる私たちの「選択」

こうした中、グローバル経営を担うビジネスパーソンには、求められる役割と期待そして資質がより一層問われていくでしょう。

グローバルとはナショナルと対極にある概念なのではなく、グローバル化による発展性を追求していく一方で、グローバル化という現象が引き起こす問題性に光を当てる姿勢が大切なのです。

現在のような環境下で往々にして起こりうる偏狭なナショナリズムへの転換は避けなくてはなりません。ローマ帝国は寛容性を失ったことで衰退したと言われます。グローバル化した社会においては様々な人々が繋がり、インターネットによって個人や文化の混淆が進む一方で衝突も生じます。

多様な価値観のスクランブル交差点をいずれか一方が、自らの優位を相手側に強制しようとする衝突の場とするのか、互いに違うことを適切に理解することによって交流の場としていくのか、これは私たちの選択の問題です※13。

パンデミックは「すべての人が孤立した島ではなく、いかなる人も大陸の一片であり、全体の一部である」(ジョン・ダン)ことに気づかせてくれました。新型コロナウイルス感染症というillness(疾病)と向き合うにあたり、「わたし(I)」中心(自己中心)ではなく、「私たち(We)」に置き換えることで(IをWeに置き換えてみてください)、illnessはwellness(よりよく生きること)へとトランスフォームすることができるのです。

感染症の歴史から分かることは、パンデミックは必ず収束(そして終息)するものであり、その後の世界(あるいは企業や組織)を長期的な暗黒期にするのか、それともより良い世界へと創り変えていくのか、その方向性を決定するのは私たちであり、今まさに求められているのは経営のノウハウではなく、経営の在り方なのです。問われるべきは21年がどうなるかではなく、どうしたいかです。

ミシガン大学のジェームズ・ウォルシュはビジネスの目的はコレクティブ・バリュー(collective value)を最適化することであるとして、これに近い概念としてwell-beingをあげています。そしてwell-beingとは精神的・身体的・社会的に良好な状態を指しており、私たちひとり一人がより良く生きることなのです。

孔子の『論語』に次のような言葉があります。「君子は本を務む。本立ちて道生ず」。経営者は株主や投資家だけではなく、幅広い利害関係者へ責任を果たしていかなくてはならない存在です。組織はコロナ禍のように大きな環境変化に直面すると、それぞれの利害関係者の利益が相反することや経済的責任と法的責任そして道徳的、倫理的責任の間に衝突が生じてしまうことがあるでしょう。

そうなると結局は経営者(リーダー)の倫理観や哲学が問われることになり、経営者の責任と役割そしてビジョンがクローズアップされるのです。不確実性が増大するということは、選択の幅が大きくなるということでもあります。そしてその時こそ、経営者の創造性が問われることになるのです。つまり、コロナ後の世界を描くには、古典派経済学が想定する「経済人」ではなく、より高いビジョンを有する「経営者」の役割が重要になるのです。

※ 12 藤岡資正『ポストコロナのアジア市場経済における日系企業の価値連鎖』『アジア市場経済学会統一論題報告』(同志社大学、2020年)

※ 13 シーナ・アイエンガー『選択の科学』(文春文庫、2010年)

今回ご紹介した内容に関して、より詳しく取り上げるセミナー等も開催しています。

記事やセミナーに関するお問い合わせは下記までお願い致します

チュラロンコン大学サシン経営大学院日本センター事務局

瀬古 E-mail:taro.seko@sasin.edu

\こちらも合わせて読みたい/

変革期の自動車産業 ~タイにおけるCASE~

ダウンロードができない場合は、お手数ですが matsuoka@mediator.co.th までご連絡ください。

※入力いただいたメールアドレス宛に、次回配信分から定期ニュースレターを自動でお送りしております(解除可能)