タイのモビリティ/ MaaS – 現在地と将来像 –

- この記事の掲載号をPDFでダウンロード

メールアドレスを入力後、ダウンロードボタンをクリックください。

PDFのリンクを送信いたします。

MaaSの誕生

現在、一般的に用いられるMaaSの定義は、2017年の国際会議ICoMaaS(International Conference on Mobility as a Service)で発表された「あらゆる人々の移動/輸送ニーズに応えるため、情報・予約・決済を統合した移動/輸送サービス」である。

従来、電車・バス・タクシーといった移動手段は非デジタル、かつサービス間は独立して提供されてきた。

思い返してみると、かつて我々は移動の際、目的地の場所や移動手段の情報を地図や時刻表から集め、乗り継ぎを検討し、券売機でチケットを購入、現金で支払うといったプロセスを移動手段ごとに行うことが一般的であった。

それがMaaSの誕生により、スマートフォンのアプリケーションを開くだけで、経路情報にアクセスでき、サービス横断的に移動手段を一括で検索、予約、決済までもが可能になってきている。

MaaSの起源は09年のフィンランドまで遡る。

フィンランドでは当時、自家用車の普及によるCO2増加や高齢者増加に伴う代替移動手段の確保が社会課題となっていた。これに対してフィンランド政府は、環境政策ロードマップとITS(Intelligent Transport System)戦略の策定を通じて、環境負荷の低い持続可能な社会の実現、自動車依存からの脱却とあらゆる人々に開かれた交通システムを目指した。

その後、政府は民間企業や研究機関、地方自治体と一丸となり、モビリティに関する様々な実証実験を行った。こうした流れの中で、14年に初めてMaaSという言葉が発表された。

その後、15年に設立されたMaaS Global社が「Whim」という先駆的なアプリを開発し、16年から首都ヘルシンキでサービスを開始したのである。

Whimの導入によって、ユーザーの自動車利用率が40%から20%へと半減したことは衝撃的で、MaaSの概念が知れ渡るきっかけの一つとなった

MaaSのレベル

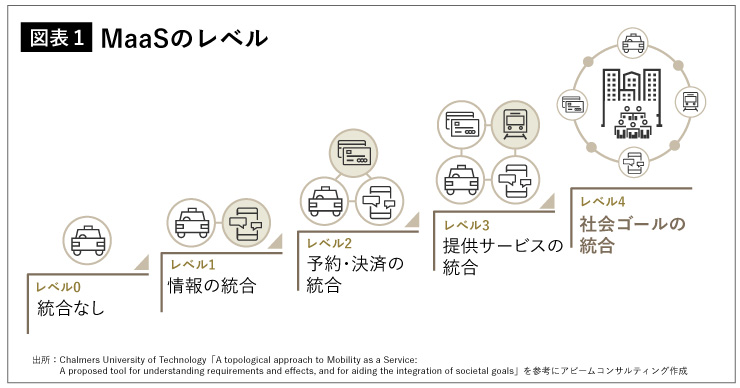

現在、MaaSに該当するサービスは、その統合の度合いによって5つのレベルに分類されている(図表1)。

レベル0は統合なしの状態を指し、従来から存在する鉄道やバス、タクシー等が該当する。レベル1になると、サービスの運行状況や料金の情報を統合した経路検索が可能となり、Google Map等が該当する。

レベル2では、さらに予約や決済が統合され、単一のプラットフォームで提供できる。ライドヘイリングサービス(自家用車による送迎サービス)を提供するUberやGrab、DiDi等が該当。

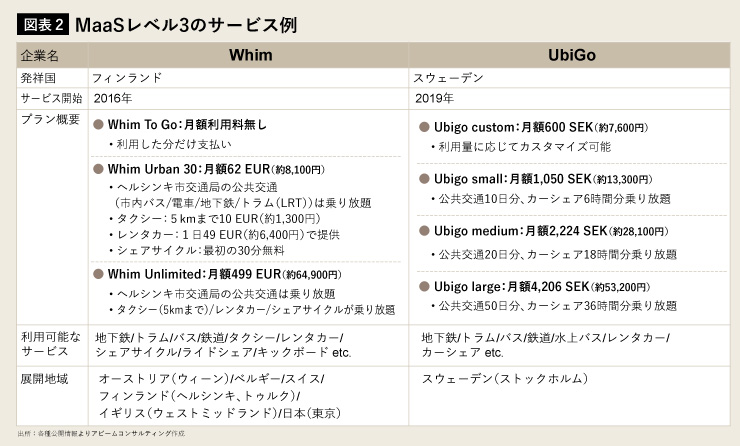

レベル3になると、複数のサービスを統合したプラットフォーム上で、最適な組み合わせで検索・予約・決済ができるようになる。これに該当するWhimやUbiGoは、サブスクリプションや都度決済の形で統合されたサービスを提供している(図表2)。

最終的にはレベル4に達し、国家政策や都市計画といった社会ゴールまで統合することを目指しているが、現状このレベルのサービスは存在しない。

MaaSの議論の限界

ここまで、MaaSの起源やレベルの存在を紐解いた。しかし、ここで示したいのは、この一方向で直線的な形でMaaSの整理はできないという視点だ。

移動は人々の生活と密接に関わり、都市の理想像や解決すべき社会課題とそのプロセス、背景にある地政学的・歴史的・人口動態的・文化的・政治的な要因は地域によって千差万別だ。

MaaSのレベルが上がれば良いということでもなく、多様性を認めて初めて、現状や今後求められるモビリティの姿は見えてくる。

実際Grabは東南アジア圏で、段階的発展を越えたモビリティを創出した。その裏では、銀行口座を開設しておらず、ローンも組めない東南アジアのドライバーの経済状況に向き合い、収益予測に基づく融資を行っていた。

生活基盤の安定を保証したことで、ぼったくり等の行為を抑制し、品質の高いサービスを提供するに至った。

今回は、欧州で生まれた議論を超えて、タイの地域特性を踏まえた分析から将来像を提言したい。

タイにおけるMaaS

タイのモビリティの現状

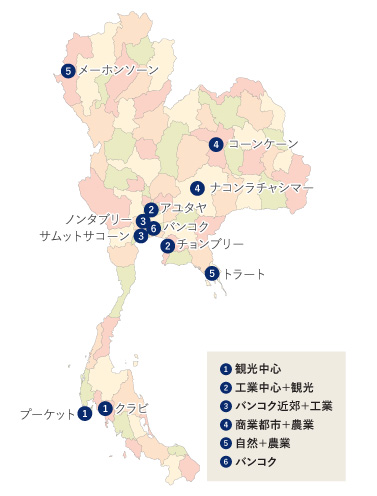

タイ各地域はどのような状況になっているのだろうか。国家レベルで見ると、タイ内閣直下の政府機関であるタイ投資委員会(BOI)の2020年のデータによると、1人当たりGDP(国内総生産)は7216米ドル。

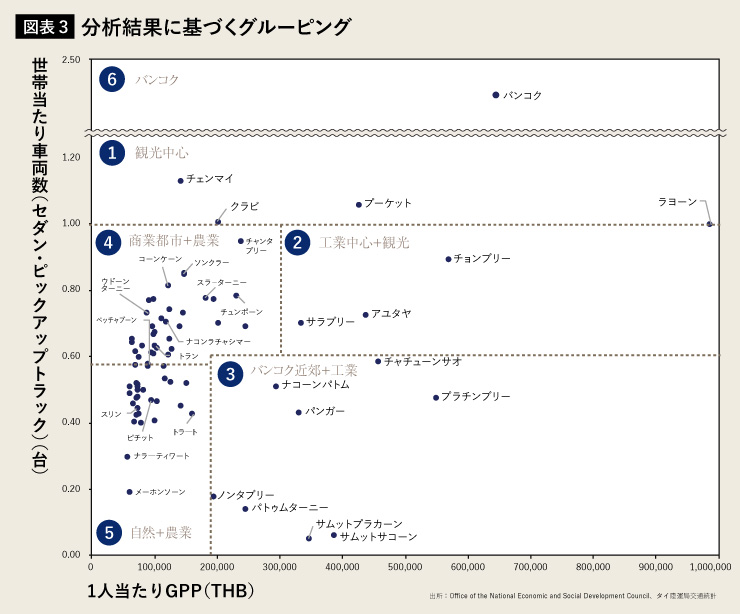

一般的に、1人当たりGDPが3000米ドルを超えて1万5000米ドルに至るまでの間はモータリゼーション期とされ、1人当たりGDPの増加に伴い自動車保有台数も増加すると言われる。タイは、まさにモータリゼーション期にあると言える。 これを前提に、国家から地域へ目線を移してみたい。モビリティの在り方にどのような特徴があるかを捉えるため、1人当たりのGPP(県内総生産)と世帯当たりの車両数の2つの軸で各都県をクロス分析した(図表3)。

モータリゼーション期にあるタイでは、1人当たりのGPPが高い県であるほど、世帯当たりの自動車保有台数が多い、という仮説のもと分析をしたが、2つの要素に相関は見られなかった。

一方で、分析結果を見るとグラフ上の位置により、一定の傾向、特徴が見られることが分かった。まず、全77都県の中で唯一世帯当たりの車両数が2を超えるバンコクは個別に捉えるとして、他76県の分布を産業構造、地理環境と照らし合わせると、グルーピングが見えてきた。

タイの各地域の特徴

グループは次のように分類した。

- ① 観光中心

- ② 工業中心+観光

- ③ バンコク近郊+工業

- ④ 商業都市+農業

- ⑤ 自然+農業

- ⑥ バンコク

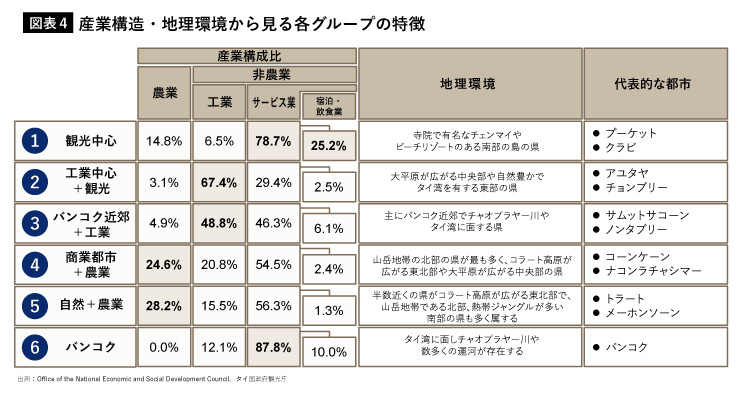

それぞれのグループの特徴を詳細に見ていこう(図表4)。

①観光中心は、南部のビーチリゾートであるプーケットやクラビといった観光地が含まれ、産業構成比を見ると他グループと比較して圧倒的に宿泊・飲食業の比率が高い。

②工業中心+観光は産業構成比における工業の比率が67・4%と最も高い一方で、アユタヤやパタヤで知られるチョンブリー等観光地を有する県も含まれている。

③バンコク近郊+工業はパンガーを除く全県がバンコク近郊に位置し、タイ湾やチャオプラヤー川との関わりも深い。産業構成における工業の比率も48・8%と高い分類である。

④商業都市+農業と⑤自然+農業は産業構成比における農業の比率がそれぞれ24・6%、28・2%と高いグループである。④は山岳地帯である北部の県が最も多いものの、東北地方最大の都市ナコンラチャシマーや、南イサーンの中心のコーンケーンを含んでいる。

なお、タイ中央銀行の統計による県当たりの商業銀行のオフィス、支店数を見ても、④は53、⑤は30と、④の方が金融機関へのアクセスが容易であることから、商業の活発さが伺える。

⑤は全グループ中最も農業が盛んな地域だ。東北部、北部、南部の県が多く属しており、熱帯ジャングル等手つかずの自然が残るトラートや山岳地帯に深い森が広がるメーホンソーンが含まれる。

⑥バンコクはタイの首都のみを位置付けた。バンコクはサービス業比率が87・8%と最も高い一方で、地理環境的にはチャオプラヤー川や数多くの運河が存在し、水の豊かな都市でもある。

モビリティの考察

前頁のグルーピングを前提に、各グループのモビリティ環境と今後の将来像を考察する。

❶ 観光中心

1人当たりのGPPと世帯当たりの車両数の関係で言うと、GPP、つまりは人々の購買力に関わらず車両数が多い地域と捉えることができる。

これは、観光客用に用意されている車両が多く、レンタカー等観光客向けのモビリティサービスが発達していると予想される。 例えば、グループ①に属し、世界的に有名なリゾート地であるプーケットでは、リムジンタクシーやタクシー、バス、トゥクトゥクやレンタカーが観光客用に多く存在する。

それでは、地域住民はどのようなモビリティライフを送っているのだろうか。また、どのようなモビリティが求められるのだろうか。19年に国際交通安全学会がプーケットで実施した調査結果(注1)が参考になる。

(注1)Khaimook, Sippakorn & Kento, Yoh & Inoi, Hiroto & Doi, Kenji. (2019).

Mobility as a service for road traffic safety in a high use of motorcycle environment.

IATSS Research. 43. 10.1016/j.iatssr.2019.10.002.

調査では、モータリゼーションによる交通事故の増加を背景に、MaaSアプリで人々の行動を変容できるか実証実験が行われた。

調査用に作成されたアプリでは、目的地や出発~到着までのルートの検索、検索時の移動手段・所要時間・費用・安全性(事故数の統計や交通量から算出)・ウォーカビリティ(歩行し易さの指標を複数移動手段の接続性、駅周辺のスポットの立地、歩行時の快適さや安全性等から算出)の比較が可能であった。

また、公共交通機関としてはプーケットタウン・パトン間を結ぶバンやツアーバス、エアポートバス、プーケットスマートバス、ピンク/ブルーバス(現地のソンテウ)のデータが活用された。

このアプリを用いたユーザー調査の結果、調査チームは「交通安全に対する認知度を高めることはできたが、より公共交通機関の活用を促すような行動変容は起こせなかった」と結論づけている。

その理由として、地域住民にとってバイクや徒歩での移動の方が公共交通機関より利便性が高い、と認識されていることが挙げられており、慣習を変革させるには「地域のユーザーに向けたインセンティブの設計やデータの正確性を担保し、アプリに対する信頼を構築することが必要だ」と述べられている。

ここから考えられるのは、欧州のように公共交通を前提に複数移動モードを統合したモビリティサービス(以後、統合型サービス)は、一律に成功するものではないということである。そもそも公共交通の利便性が低い、あるいは、その利便性が認識されていない地では有効ではない。

観光客と地域住民でニーズに違い

グループ内の別の地域も見てみよう。チェンマイにおいては、庶民の足はソンテウである。公共交通の発達具合からも、地域住民はバイクやソンテウを移動手段に利用しており、鉄道からバス等複数の公共交通を乗り継いだ複雑な移動は行われていないと推測される。

これらを踏まえて、グループ①に求められるモビリティを考察する。先述の通り、レンタカー等観光向けの車両やモビリティサービスが提供されているが、地域住民に必要とされるモビリティとは異なる。

観光客向けには日本でも取り組みが進み、「観光MaaS」として認識されているモビリティサービスが有効な可能性がある。モビリティと観光コンテンツを統合し、観光地一帯で利便性と収益性を高める取り組みだ。

例えば、東急、JR東日本、伊豆急行が日本の伊豆地域で取り組む「Izuko」は、公共交通に加え、伊豆での観光体験もアプリ上で予約・決済が可能で、同時に地元事業者と連携したオリジナルの観光体験を創出する取り組みを行っている。

現地の交通事業者の巻き込みはハードルが高いだろうが、タイでも観光事業者中心にレンタカー等観光客向けのモビリティサービスやソンテウといった地域の足、地域の観光スポットと有機的に繋がったサービスを展開、観光客向けの車両の遊休時には地域へ貸し出す、といった世界観が実現すると、観光時の利便性向上、地域のモビリティサービス全般の品質向上、効率向上が期待できる。

❷ 工業中心+観光

1人当たりのGPPと世帯当たりの車両数の関係で見ると、GPPの値が同等のグループ③と比較して車両が多い地域と捉えることができる。

これは、産業としては工業中心である一方、観光地も有するエリアのため、観光客向けの車両が多いとも推測できる。グループ②に属するチョンブリーでは、観光地のパタヤ市内において、ソンテウやタクシー、路線バスが交通手段として存在する。同グループのアユタヤも観光名所を擁する県である。

地域住民の目線で見ると、このグループは日系企業も多く進出する工業地帯を含む。企業が用意しているシャトルバスで従業員が通勤する姿が多く見られることも、このグループの特徴だ。実際に、チョンブリーには企業用シャトルバスを扱う会社が数多く存在する。

このような状況下、グループ②の地域目線のモビリティで有効なのは、製造業企業を主体とした車両の効率活用の仕組みだと考えられる。

このグループでも、都市鉄道やバスといった公共交通の発達レベルは高くないため、統合型サービスは機能しない可能性が高い。であれば、既存の車両の活用の幅を広げるという視点で、地域に存在する企業用シャトルバスに注目しようという考え方である。

観光地も有するため、グループ①のように観光向けのモビリティサービスに取り組むのも一手だが、その際にも一定の品質で提供される企業用シャトルバスを活用し、時期によって企業の保有する遊休車両を観光客向けに転用する等の工夫で、収益性の高いモビリティを目指すことができる。

❸ バンコク近郊+工業

グループ③は、1人当たりのGPPと世帯当たりの車両数の関係では、GPPの値が同等のグループ②と比較して車両数が少ない地域と捉えることができる。

これは、グループに属する県が主にバンコク近郊の運河が広がる都市であり、車以外の移動手段として水上交通が定着していることに理由があると推測できる。

グループに属する県を見ると、チャオプラヤー川流域であるノンタブリーや、タイ湾に面するサムットサコーンがある。これらの県は、タイ運輸省海事局の公開している19年のデータによると、高速艇の乗客数が多い都県トップ3(1位バンコク、2位サムットサコーン、3位ノンタブリー)に入っている。 特にノンタブリーとバンコクはチャオプラヤーエクスプレスで結ばれており、人々の通勤の足として利用されている。 また、グループ②と同様に工業地帯の従業員が企業の用意したシャトルバスで通勤する姿も見られ、昨今はバンコク首都圏で次々と新線開業されているBTS、MRTといった都市鉄道が伸びてきているエリアでもある。

従来の水上交通との相乗効果で、比較的車を所有せずとも生活しやすい環境であると捉えられる。

これらを踏まえると、グループ③ではグループ②のような企業用シャトルの活用と組み合わせで、都市鉄道や水上交通と連携した新たなモビリティサービスが有効となる可能性が高い。

❹ 商業都市+農業

1人当たりのGPPと世帯当たりの車両数の関係では、GPPの値が同等のグループ⑤と比較して車両が多い地域だ。

これは産業構造の話で触れた通り、双方とも農業比率が比較的高いグループではあるが、グループ④には商業都市が含まれる。より経済活動が活発であることから、商業用車両や通勤・買い物等における日常の足として車の必要性が高く、数値の差異が生まれていると推測できる。

グループに属するコーンケーンは南イサーンの経済の中心都市であり、学生都市でもある。バンコクを起点に全国へ延びるタイ国有鉄道(以後、国鉄)の駅は存在するものの、日常の足となるような都市鉄道は通っていない。タクシーも走行しているが、ソンテウが日常の足となっている。

また、東北地方最大の都市であるナコンラチャシマーも国鉄駅を有するが都市鉄道は通っていない。ソンテウ、路線バス、トゥクトゥク、人力車といった移動手段が存在している。

このグループでは、政府の支援による鉄道等都市部の公共交通インフラの整備を期待したい所だが、モビリティサービスとしてはライドヘイリングやカーシェアリングのネットワークを広く張り巡らせることで、商業都市と郊外・農業地域を繋ぐようなモビリティが求められる可能性が高い。 また、商業物流の共通化・効率化といったフリート向けのモビリティサービスの機運も高いグループであるとも想定される。

❺ 自然+農業

グループ⑤は、1人当たりのGPPと世帯当たりの車両数の関係で言うと、双方の数値が最も低いグループである。

このグループには、手つかずの自然が残る東部のトラートや、ミャンマーとの国境の山岳地帯に位置し、深い森に囲まれた北部のメーホンソーン等が属する。

さらに、東北部の田園地帯や南部のジャングル地帯も含まれるこの地域では、基本的な移動手段としてはソンテウが普及している。

このような地域では、市場原理が働くマーケットとしてモビリティサービスを展開させることは困難であるため、政府主体で地域開発を進めることが求められる。

❻ バンコク

タイの政治・経済・教育・文化の中心地のバンコクは、先述の通り世帯当たりの車両保有数が群を抜いて高いだけでなく、移動手段も充実している。都市鉄道のBTSやMRTに加え、タクシーやトゥクトゥクも数多く走行している。また、運河が発達しているため水上交通が庶民の足として根付いており、チャオプラヤー川で運行している「エクスプレス・ボート」は市内の重要な交通手段である。一方、交通渋滞は非常に深刻だ。

位置情報技術を開発するオランダのTomTomは、「トラフィック・インデックス」という指標を用いて、世界50以上の国の約400都市を対象とした渋滞ランキングを発表している。

バンコクは18年ワースト8位、19年11位、20年10位と一貫して上位である。しかし、バンコクは人口が多く、モビリティサービスを展開するマーケットとしては魅力的だ。後で紹介するが、複数のモビリティサービスプレイヤーが参入をしてきている。

移動基盤となる公共交通、モビリティサービスのプレイヤー、さらには渋滞という社会課題が存在するバンコクの環境を鑑みると、公共交通含むモビリティサービスの活用を促し、自家用車利用を抑制するような統合型のサービスの土壌が唯一整っており、その必要性も高い地域だと考えられる。 次の章では、バンコクに焦点を当て、この統合型サービス実現に向けて詳細に考察をしていく。

【小括】立ち返るべき視点、地域の多様性

ここまで、モビリティは人の生活に密着するものであり、サービスの設計に向けては地域の多様性が重要であることを理解するため、タイの各都県をグループ分けし、モビリティの現状や将来の可能性を考察してきた。

実際には、各地域の多様性はここまで提示してきたいくつかの指標以上に複雑な要因によって構成されている。そのため、グループとしての捉え方でなく、それぞれの地域と向き合いながら、また、生活者の方々を主役にしながら、方向性を見出していくほかない。

しかし、このような簡易分析からも生活やモビリティを取り巻く環境、求められる将来像、巻き込んでいくべきステークホルダーの多様性が見えてくるだろう。

モビリティ関連の事業者には、本稿の示唆を議論の端緒に活用いただき、それぞれの地域で議論がなされることで、生活者に寄り添った持続可能なサービス創出に繋がれば幸いだ。

バンコクにおけるMaaS

統合型サービス実現に向けて

これまでの考察の通り、バンコクはタイで唯一統合型サービスの前提となる公共交通が発達し、必要性が高い地域であるが、該当するサービスはないのが現状だ。 ここでは、統合型サービス実現に向けた条件と現在地、条件達成に必要な要素に触れることを提言としたい。

実現に向けた3つの条件

【条件1】 サービスの推進者・座組

統合型のモビリティサービスを実現するには、公共交通やその他ラストワンマイルのモビリティサービスの事業者が連携し、取り組みを推進することになる。そのためには、取り組みを主導する事業者の存在や実行の座組が必要である。 バンコクの現状、公共交通機関ではBTSを運営するBTSC(バンコク大量輸送システム社)や、MRTを運営するBMTA(バンコク大量輸送公社)との連携、水上交通を含む場合はチャオプラヤーエクスプレスの巻き込みも必要だ。

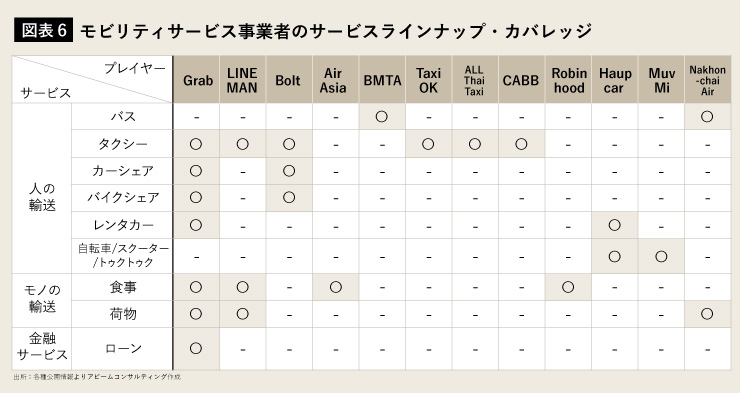

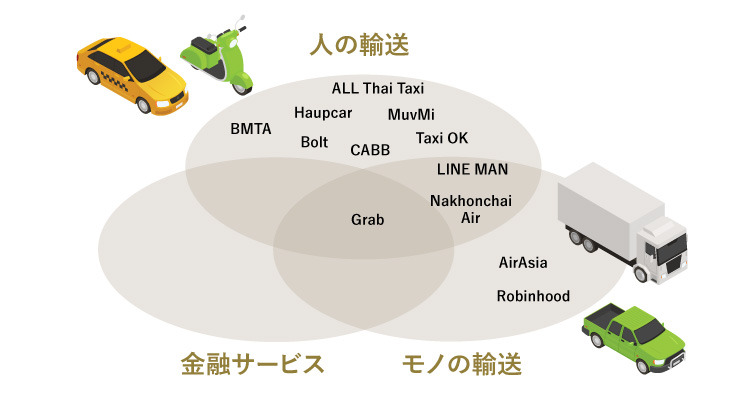

モビリティサービス事業者を見ると、伝統的なタクシー、トゥクトゥク、バスの他、Grab等12以上の事業者がバンコクに展開し、幅広くサービスを提供している(図表5)。

【図表5】バンコクに展開している主なモビリティサービス事業者と参入年

| サービス事業者 | 参入年 | 詳細 |

| Grab | 2013年 | タイで最もポピュラー。車、タクシー、バイクの予約から、フード・荷物デリバリーまで提供。カードやモバイルバンキングを含めた各種決済に対応。 |

| LINE MAN | 2019年 | 日本ではSNSアプリとして知られるLINEが提供。タクシー予約やフード・荷物の配送サービスを提供し、カードやモバイルバンキング等各種決済に対応。 |

| Bolt | 2020年 | 2021年に6億ドルを調達したことで話題となったエストニアのスーパーアプリ。タクシーやバイク、車の予約が可能。 |

| AirAsia | 2020年 | マレーシアの格安航空会社(LCC)であるAirAsiaは、2021年にGojeckのタイ事業を買収。航空券の予約とフードデリバリーサービスを提供。 |

| BMTA | 2015年 | バンコク市交通局が提供するアプリ。バスの運行情報(現在地、行先)を提供。予約には非対応。 |

| Taxi OK | 2017年 | 運輸省が作成したアプリ。タクシー予約と安全性の確認(料金の妥当性、緊急時対応、フロントカメラの映像)が可能。電子決済は非対応。 |

| All Thai Taxi | 2015年 | ナコンチャイ・エア社が作成したアプリ。タクシー予約、緊急時のサポート要請、位置情報の共有が可能。電子決済には非対応。 |

| CABB | 2020年 | 専用車両でWi-Fi接続や充電ができるプレミアムタクシー。アプリか電話で予約可能。モバイルバンキングやカードなど各種決済に対応。 |

| Robinhood | 2013年 | 王室系大手商業銀行のサイアム商業銀行が提供するフードデリーサービス。サイアム商業銀行のモバイルバンキングでの決済が可能。 |

| Haupcar | 2015年 | タイ最大のカーシェアリングサービス。車やE-スクーターのシェアリングサービスを提供。カード決済に対応。 |

| MuvMi | 2020年 | Urban Mobility Tech(UMT)が提供するEVトゥクトゥクのライドシェアリングアプリ。トゥクトゥクの追跡、予約が可能。 |

| Nakhonchai Air | 2016年 | ナコンチャイ・エア社が提供する、各都県をまたぐバスの乗車券予約が可能なアプリ。カード決済か窓口で現金での支払に対応。 |

公共交通とこれらのモビリティサービスの事業者から、主導者やコンソーシアムのような座組を決定することが求められてくる。なお、主導者はWhimのように民間事業者である必要もない。

フランス・パリでは、「Bonjour RATP」という複数交通機関の検索・決済が可能なアプリが普及しているが、これは公共交通機関を運営するRATP(パリ交通公団)が主導した仕組みである。バンコクでの主導者・座組の在り方を模索するべきであると考えている。

【条件2】 データ統合・連携

統合型サービスの実現には、移動手段間のデータ統合・連携が必須である。これが成されない限り、ユーザーの利便性を担保した乗り換えの実現は不可能だ。また、データの精度を向上させる対策も重要である。

例えば、MRTからライドヘイリングへの乗り換えの際、渋滞が反映されず、待たされてしまうとユーザー体験が損なわれ、人々になかなか定着しないサービスになってしまう。

19年3月より、Grabは「Trip Planner」というサービスをインドネシア・ジャカルタから順次展開している。バンコクでも過去同サービスを展開していた。

現在はサービスへのアクセスができなくなっているが、同サービスでは公共交通とGrabBikeやGrabCar等のGrabサービスを組み合わせた旅程を提案し、出発地から目的地への全ての移動の検索・予約のサポートを提供していた。

サービス停止までの経緯については、Grabは生活者のあらゆるニーズに対応するいわゆる「スーパーアプリ」として顧客基盤を保有していたため、クロスユースでの一定の需要は存在した。一方で、公共交通側の事業推進のスピードやデータ連携に課題があったのではないか、と推測されている。

このケースから考えられるのは、条件1に述べた座組の構築や運営力が重要であること、さらに、バンコクでのデータ統合・連携は一筋縄ではいかないということである。

まずは正確かつ十分なデータを収集する所から始め、リアルタイムデータの反映やAIなどを用いた学習が適用されるようなデータ統合・連携の仕組みを構築する必要がある。

タイにおいては最近、バンコクの一部のバス停がデジタル化され、バスに積んだGPSによりリアルタイムで到着時間を確認できるようになったばかりだ。

しかし、渋滞の不確実性をはらんでいる限り、全旅程での提案の精度向上は困難だ。それゆえ、定着するサービスのバックボーンとなるデータ統合・連携には、渋滞の起きづらい都市・インフラ計画とも連携し、課題を根本的な解決へ繋げる工夫が期待される。

例えば、シンガポールでERP(電子道路課金制度)を用いて実施してきたような渋滞課金や、アメリカで採用されているようなHOVレーン(High Occupancy Vehicleレーン:規定以上の人数が乗車する車両向けの優先車線)の導入等、バンコクの現状から考えると本条件の達成には都市のルール作りまで議論がなされてほしい。

【条件3】 ステークホルダーや地域のニーズの把握・ インセンティブ設計

さて、ここまでバンコクでは統合型サービスの社会的な必要性が高い、と述べてきているが、現時点ではこのようなサービスに対して、エンドユーザーの認知度は低い。

そのため、ニーズを掘り起こしながらインセンティブを設計することで、アクセスしてもらえるサービスに仕立てていく必要がある。

また、エンドユーザーだけでなく、1つ目の条件に記載したようなステークホルダーにとっても、ビジネスとして参入するインセンティブがなければ、持続可能なサービスにはならない。

地域で生活するエンドユーザーに対しては、移動ニーズや価格の受容度を把握し、魅力的なサービスパッケージを設計することが重要だ。

例えば、エンドユーザーの移動費がトータルで抑えられるようなサブスクリプションパッケージを用意することが挙げられる。バンコクには移動手段が多数存在するため、ライドヘイリングとBTSのマンスリーパッケージ、水上交通とバイクタクシーのマンスリーパッケージ等個人がカスタマイズできる組み合わせのサービス提供も魅力的かもしれない。

バンコクに暮らす人や移動手段の多様性を理解しながら、地域の細やかな移動ニーズを把握するための仕組みが求められる。

事業を共創していく供給者側のステークホルダーに対しては、事業者間でWin-Winとなるビジネスモデルの設計が求められる。

1社では成り立たないモデルであるため、座組の中で売上や利益を分配するレベニューシェアの仕組みや、事業で収集したナレッジやデータが共有される仕組み等工夫が求められる。また、公的な支援によるインセンティブにも期待したい。

以上、タイの多様性から、バンコクでの統合型サービス実現の3つの条件を論じてきた。

小括でも触れた通り、一貫して伝えたいのは、人類を育んできた環境や発展の原動力となってきた産業が織りなす地域固有の価値観を受け止め、その地の未来に求められるモビリティや地域の姿を実現してほしいと考えている。また、我々もその姿を共に実現できるように支援していきたい。

モビリティサービス事業者インタビュー

タイ発カーシェアリングサービスHaupcarのCDO(Chief Data Officer)であり、カセサート大学の土木工学部教授でもあるBoonsiripant氏に、タイのMaaS/モビリティに関する現状認識と推進に向けた考えをインタビューした。

*インタビュアー:アビームコンサルティング

Haupcarのサービスについて

Haupcarは6年間カーシェアを提供しています。新型コロナウイルスの感染拡大によるロックダウンの中、狭いエリアの移動ニーズに応えるe-スクーターのサービスも新たに開始しました。

スクーター事業者と提携して、大学やチャイナタウン近くのホテルから実証を進めたサービスです。

また、現在は内燃エンジン車がほとんどですが、EVも増やしている所です。

タイは交通ネットワークの発達が不十分です。そのため、自家用車が必要ですが、皆が購入できる経済状況ではありません。Haupcarは、車を持てない人々の代替手段なのです。

MaaS/モビリティの現状認識

MaaSは渋滞や大気汚染の課題を解決するだけでなく、格差を解消する手段にもなり得ると考えています。バンコクで車を購入できる層は、BTSの駅の真横にあるコンドミニアムに住める層です。低所得の人々は車を持たず、駅から離れた所に住んでいます。もし皆がカーシェアにアクセスできれば、このような格差の是正に繋がります。

また、MaaSはバンコクでは通用しますが、人口密度の低いウドーンターニーやコーンケーン、プーケットといった県では、事業コストがユーザー数に対して高すぎるのでなかなか難しく、工夫が必要だと思います。

アビームコンサルティングが本稿で指摘している通り、タイのMaaS市場は分散しておりコラボレーションができていません。事業者がアライアンスを組んで駐車場や顧客情報といったアセットを共有できれば、事業は進むでしょう。ですが、競合の一面も持つ事業者同士が協働するインセンティブや理由付けは難しい所だと思います。

例えば、利害対立の起きないタイの運輸省交通政策局が支援して、関連事業者の統制をとったり、銀行のATMのように全事業者が提携してステークホルダーの関係になったり、そういった体制が必要だと思います。バンコクでは多様な移動手段がありますが、それらを取り纏めるようなコーディネーターはいません。

ユーザーの認知・教育も課題ですね。BTSのようなビックプレイヤーがライドヘイリングと組めば、MRTも追随し、認知度が高まるということはあるかと思います。

事業者間のデータ連携が課題

また、次の統合型サービスに向けては事業者間のデータをシームレスに連携させる必要がありますが、これは難しいポイントです。電子決済はタイでは普及してきていますが、モビリティ事業者から保険会社や公共交通システム等へのデータ連携はまだ十分にできない状況です。

いくつかの課題はありますが、今後の推進に向けては公共交通の動きが肝になるはずです。彼らが動き出せば他の事業者も追随してその動きに加わるという流れが生まれ、協働でのサービス創出と実現に向けた連携が始まる第一歩になるのではないでしょうか。

日本・タイ政府スキームのモビリティ案件

日本やタイの政府のスキームで行われているモビリティの取り組みをいくつか紹介する。財政的な支援、データ活用からスマートシティまで、幅広く取り組みが存在し、計画されているが、本編でお伝えした通り、先進性地域の住民、既存のモビリティサービス・環境に向き合ったモビリティが成功すると考えられる。

日本政府

- ASEANにおける高効率物流テレマティクスサービス実証事業

【実施事業者】パイオニア 【省庁】JETRO 【採択年度】2020年

タイ及びメコン地域の陸上輸送を定量的に計測・評価するとともに、貨物追跡性、定時運行性、安全運行性など各物流パフォーマンスの向上効果を検証し、同地域のサプライチェーンの強靭化への貢献を目指す。 - タイ国交通安全対策のための

道路空間データプラットフォーム事業にかかる案件化調査

【実施事業者】パスコ 【省庁】JICA 【採択年度】2020年

タイ国の交通事故問題の解決に資する情報管理の課題解決のため道路空間データプラットフォーム事業にかかる基礎調査の実施。タイ国の交通安全事業へのDXの導入による円滑な事業運営、交通安全対策強化への貢献を目指す。 - タイ国・マレーシア国・ベトナム国・フィリピン国・インドネシア国における

交通情報を軸としたデータ利活用プラットフォーム事業展開可能性調査事業

【実施事業者】村田製作所 【省庁】経産省 【採択年度】2021年

インドネシアにおいて、リアルタイムの交通情報を取得するIoTデータサービスプラットフォームが新しい社会インフラとして導入され始めている。交通問題を抱える他のアセアン諸国への導入とサービスの高度化を目指し、経済性及び技術的実現可能性を調査する。 - タイ王国・プーケットにおけるスマートシティ実現に向けた

MaaS等に関する調査検討業務

【実施事業者】オリエンタルコンサルタンツ、豊田通商 【省庁】国交省 【採択年度】2021年

プーケットが抱える公共交通の低い利便性、交通渋滞などの諸問題や、都市データの利活用に関する課題に対し、MaaS実証実験や、公共サービスとの連携プラットフォームの構築を検討する。 - タイ王国:AMATA Smart City Chonburi工業団地

ゲートウェイエリア開発調査事業

【実施事業者】パシフィックコンサルタンツ、YUSA(Yokohama Urban Solution Alliance) 【省庁】経産省 【採択年度】2018年

アマタシティチョンブリ工業団地のゲートウェイエリアを先導的に開発するための事業展開イメージを策定することを目的とした調査。日本の知見、特に横浜をモデルとしたSmart Cityのショーケースを実現化することで、AMATA社が今後、ASEAN地域で工業団地を展開していくうえでの1つのビジネスモデルとなることを目指す。調査の結果、工業団地内の交通渋滞の緩和に向けたスマートモビリティの導入も提案された。

タイ政府

- Kon La Krueng

【実施事業者】クルンタイ銀行 【省庁】財務省財政政策局 【採択年度】2021年

タイ政府はコロナ禍の国民とビジネスをサポートするため、申請した店舗への財政支援を実施。プログラムは複数のフェーズに分かれており、現在のフェーズ(フェーズ3)ではMaaSフードデリバリーも対象となっている。 - スマートシティ タイランド

【実施事業者】N/A 【省庁】デジタル経済振興公社(DEPA) 【採択年度】2021年

デジタル経済振興公社(DEPA)はスマートシティで提供するサービスについて、DEPAの基準に合格したタイの法人に対して資金調達支援や免税処置を提供する。ここで掲げられるスマートシティの7つの柱には、スマートモビリティも含まれている。 - M-Map 2

【実施事業者】公共交通事業者 【省庁】運輸省鉄道局、JICA 【採択年度】2010年-2029年

運輸省鉄道局はバンコクの人々の移動パターンを調査し、過去との比較を実施した。JICAは人々の移動ニーズに応える大量輸送ネットワークを構築するため、M-Map2ブループリントという計画を提示した。M-Map2ネットワークの構築・展開のため、需要予測モデルの開発も実施されている。

-

執筆:アビームコンサルティング グローバルモビリティチーム

モビリティをテーマに、グローバルオフィス横断で連携したインサイト発信、ビジネス創出・実行支援、関連テクノロジー活用支援を行う組織。本寄稿は日本本社とタイオフィスの共同執筆となる。

ABeam Consulting (Thailand) Ltd.

問い合わせ

Tel:+662 610 1100

Fax:+662 610 1101

E-mail:JPABSIMOBILITY@abeam.com (グローバルモビリティチーム宛て)

Q. House Lumpini Building, 18th, 23rd Floor, 1 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok, Thailand 10120

https://www.abeam.com/th/en

- この記事の掲載号をPDFでダウンロード

メールアドレスを入力後、ダウンロードボタンをクリックください。

PDFのリンクを送信いたします。

人気記事

アクセスランキング

新着ニュース

バックナンバーを探す

キーワードから探す

イベントカレンダー

タイ・ASEANの今がわかるビジネス経済情報誌