始める前に確認したい M&Aタイ最前線

- この記事の掲載号をPDFでダウンロード

メールアドレスを入力後、ダウンロードボタンをクリックください。

PDFのリンクを送信いたします。

目次

監修:デロイト タイランド

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd.

企業戦略としてのM&A活用

強まるM&Aへの熱視線

まず、M&Aの目的は大きく分けて3つ挙げられる。それは、

①事業承継などの後継者問題の解決を目的としたもの

②新規事業といった会社の成長戦略を目的としたもの

③経営再建などを目的としたものである。

特に近年は、②のようにM&Aを活用して企業の成長に繋げる積極的な取り組みが少しずつ増えている。

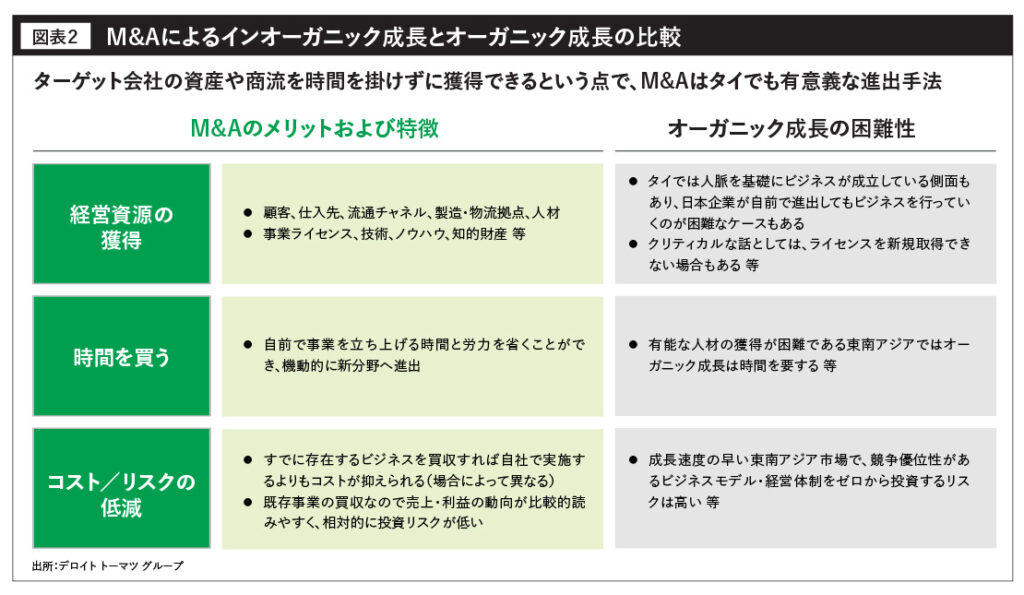

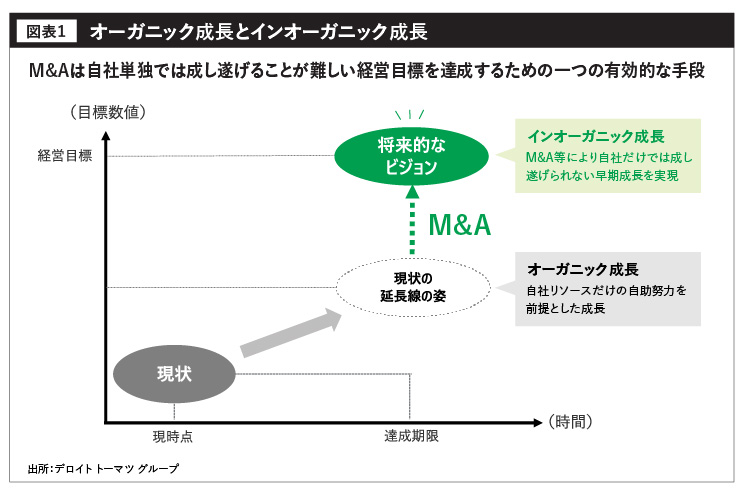

企業の成長には自社で既存事業を拡大させることに加えて、自社で新しい事業を創出するオーガニック成長とM&Aによるインオーガニック成長が存在する(図表1)。

M&Aによるインオーガニック成長は「時間を買う」とよく言われる通り、自社だけでは成し遂げられない売り上げ・利益の拡大といった早期の経営目標達成のために有効な手段である。また、自社でゼロから新しく事業を創出するよりも、コストを抑えられるケースもあり、経営者にとっては有力な企業拡大施策の一つとなっている(図表2)。

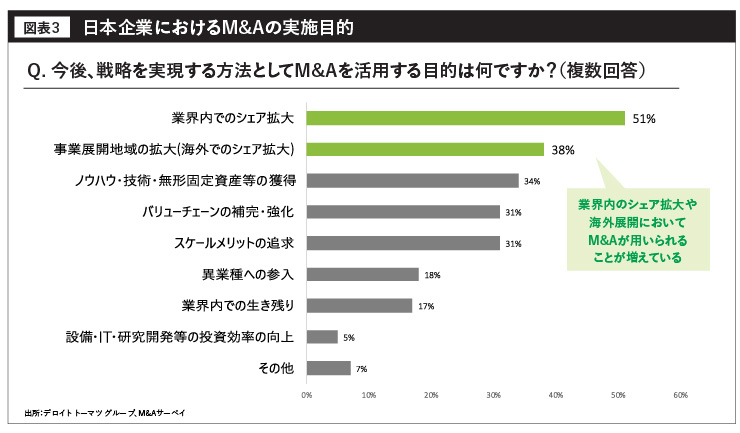

その活用目的としては業界シェアの拡大や事業展開地域の拡大、ノウハウ・技術・無形資産等の獲得が上位に挙げられている。なかでも、海外での事業拡大に重きを置いてM&Aの実施を考える企業が多いことが窺える(図表3)。

弊社で実際にご相談をいただく例としては、「現地法人の取引先は基本的に日系企業だが、地場の顧客を獲得し、より現地での市場シェア拡大を図りたい」「既存事業だけでは将来的に先細っていくことが見えているため、現地で新しい事業を立ち上げたい。ただ自社でゼロから事業を立ち上げるのはハードルが高いため、自社とシナジーのある現地企業の買収を検討したい」「懇意にしている取引先(サプライヤーなど)のオーナーが引退を考えており、M&A/事業承継の相談を受けているが、何をどのように進めたらいいか分からない」等が挙げられる。

企業成長に向けて「何かしらやらなければ」という気持ちは分かりますが、理解しないまま契約を結び、債務を追ってしまう場合も。将来的なビジョンを明確にし、それに向けてどのように取り組むか計画を考えることがその第一歩です。

M&Aと聞くと買収のイメージが強いかもしれませんが、「後継者が欲しい」「事業を整理したい」と前向きな売却を考える場合もあります。

M&Aには、国内企業同士の買収(In-In)と国内企業による国外企業の買収(In-Out)、国外企業による国内企業の買収(Out-In)が存在し、なかでも国際間での取り引きは「クロスボーダーM&A」と言われています。

タイ全体の市場動向

複雑な社会構造が足枷に

タイのGDPは2000年代~12年まで、リーマンショックや大規模な洪水被害による一時的な落ち込みを除き、概ね前年比5%前後と高成長を続け、13年以降は前年比3%前後と安定成長フェーズに入っている。元来、自動車を中心とした製造業を中心に日本企業各社が早くから進出してきた背景もあり、東南アジアの中でもいち早く経済発展を遂げてきたのがタイである。

他方、近年はデジタル化やスタートアップ創出といった新しい技術・産業発展の面においてシンガポールやインドネシア、マレーシア等の他国と比べて遅れをとっている感が否めない。

これまでは日本をはじめとした海外からの投資によって製造業で発展してきたタイであるが、IT・デジタル分野においては、十分な海外からの投資誘致及び自国内での市場形成の方向性を今一つ欠いているように見受けられる。

この要因としては、政府が十分な投資誘致策を打ち出せていないことが考えられる他、長きにわたり財閥企業や政府系企業が各業界で圧倒的なプレゼンスを有しており、相続税や贈与税が他国と比べて低いこと等から、タイ国内で新陳代謝が進みにくい社会構造であることも一因だろう。

また海外からの投資誘致が十分進んでおらず、タイ国内における新規産業への転換エネルギーも弱いという点も考えられる。

このように、やや歪な社会構造ゆえに日系企業のタイにおけるM&Aを難しくしている側面はあるものの、依然として消費・エネルギー・サービス産業は魅力的な市場であり、進出意欲が高いと言える。

タイのM&A市況

伸び悩むM&A案件

タイは日系企業、特に自動車関連産業にとって重要な製造拠点であるという認識はこれまで同様だが、M&Aマーケットという側面ではそのプレゼンスが近年はやや落ち気味であることが見受けられる。

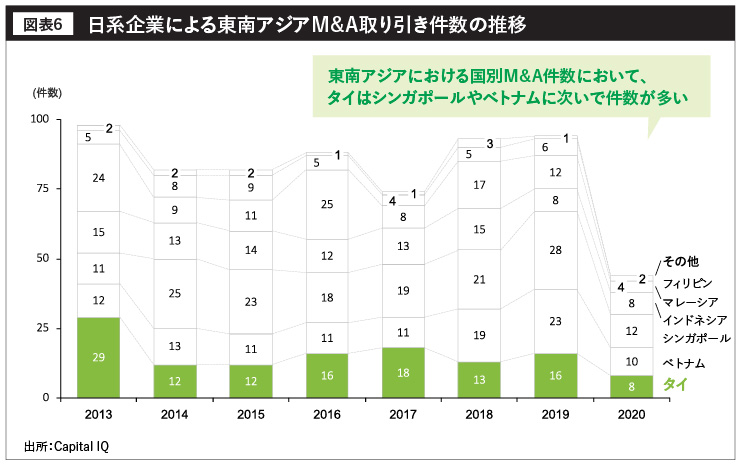

タイにおける日系企業のM&A件数は、13年時点で東南アジア全体の30%を占めていたのに対し、20年では18%と半分近くまで減少している。その背景には、日本企業によるタイ進出が一巡してきている等の影響が考えられることに加え、先にも触れたが財閥企業が伝統的に強く、タイのあらゆる業界に入り込んでいることから、M&Aの対象となるような非財閥系で手頃な金額の案件を発掘するのが難しいのだ。

さらに、シンガポールやインドネシアと比べてスタートアップエコシステムが十分に形成されていないことも、M&A件数が伸び悩んでいる理由と言えるだろう。

このようにいい売り案件が見つかりづらいという側面はあるものの、日系企業によるM&Aニーズ自体は依然として底堅く、消費財や物流、エネルギー、ヘルスケアといった分野において積極的に案件を探す企業が多く存在する。

再エネなど新規市場が台頭

特に、再生可能エネルギー業界では昨今の脱炭素化の世界的な潮流を受けて、太陽光発電やバイオマス発電を中心に現地企業への出資を模索する企業が非常に多い。先進国同様、タイにおいても50年にカーボンニュートラルを達成することを目指し、これに向けて36年に再生可能エネルギー比率(対・全エネルギー)を30%に高めることを目標に掲げている。

こうした流れにより、現地の再生可能エネルギー企業は事業拡大に積極的である反面、足元でこれらタイ企業の出資受け入れニーズは限定的であることから、M&A以外の方法(業務提携等)も選択肢に含める必要がある点には留意が必要である。

また、社会的な面で見るとタイは東南アジアでも最も早く高齢化が進んでいる※ことから、医療・福祉関連サービスの展開を目指す日系企業が非常に多い。日本の高い技術・品質を活かした富裕層向け介護施設の運営や介護・健康用品の販売事業の拡大を目指す企業が増えている。

※国連の世界人口によると、30年に全人口の20%が65歳以上になると予想されている。

すでに超高齢社会を迎えた日本において、日系企業各社は日本国内で蓄積した事業ノウハウをタイでも活かそうとしており、ヘルスケア分野におけるM&Aや業務提携も今後増えていくことが期待されている。

日本企業によるM&Aの動向

ピークは超えたが関心は継続

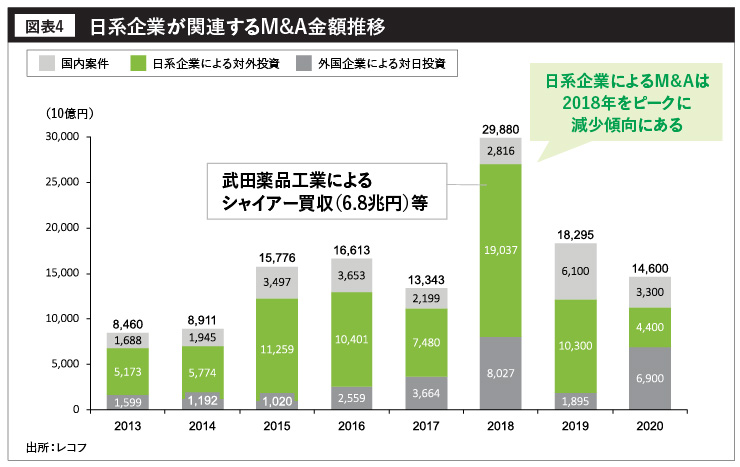

他方、日本企業による国内外でのM&Aの動向を見てみると、海外投資(In-Out)案件の割合が金額ベースで大きく、特に18年は武田薬品工業によるアイルランド製薬大手・シャイアー買収でピークを迎えたが、直近を見ると減少傾向にあることが見てとれる(図表4)。

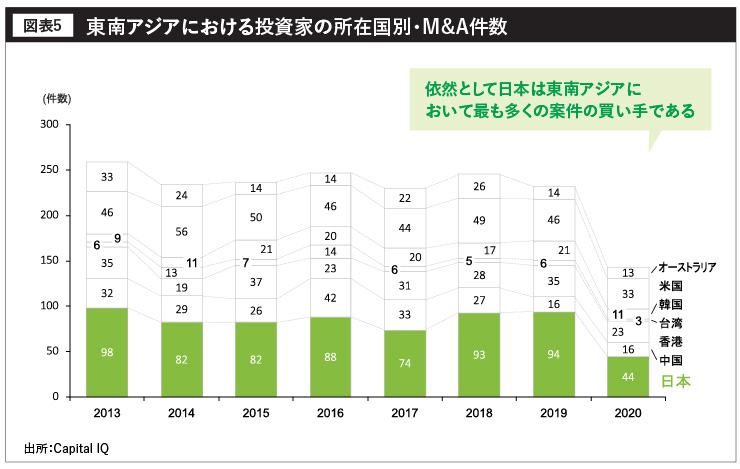

なかでも20年は新型コロナウイルスの影響もあり、In-Out案件は大きく落ち込んでいるものの、東南アジアの投資家別のM&A件数を見ると、日本は44件と、米国や中国と比較しても依然として件数が一番多く、存在感を示している(図表5)。

中小企業による取り引き増加

東南アジアにおける日本企業のM&Aの傾向としては、安定的にシンガポールが上位を占める他、直近を見るとベトナムが伸びており、タイは3番手の位置付けになっている(図表6)。

近年どのような分野でM&Aを結んでいるかと言うと、ITコンサルティング・サービス関連を筆頭に、広告関連、アプリケーション・ソフトウエア開発、製造業関連など幅広い業界でM&Aが行われている(18〜20年の累計・弊社調べ)。

国際的なマーケティングプラットフォームCapital IQの調査によると、13年1月〜20年12月の累計案件における取り引き金額は各国において約6割が小規模案件※と言われる1,000万USD未満となっており、タイでは7割を占める結果になっている。

この理由として、タイは大手財閥のような大規模な会社が多い反面、中小企業も多く存在し、M&Aという観点では中小企業がターゲットとなることが多いためであると考えられる。

※明確な定義はないが、1億円未満とされることが多い。

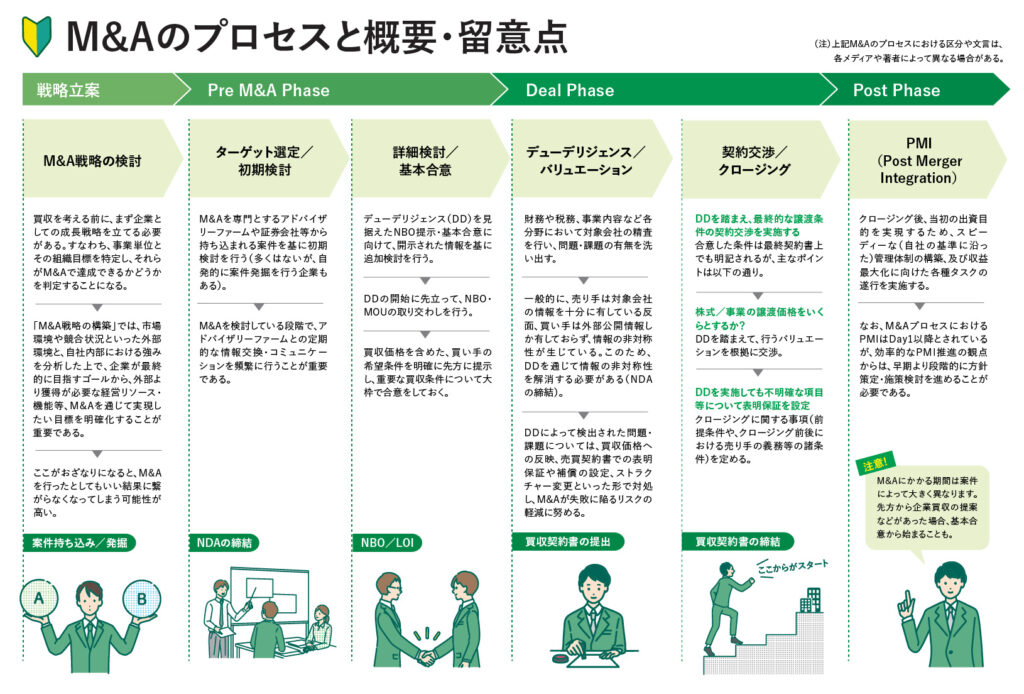

M&Aのプロセスと概要・留意点

↓クリックで拡大できます

主なM&Aのスキーム・手法

M&Aを実行するに当たっては様々なスキーム(通称ストラクチャー)が存在するが、ここでは代表的なものに絞って紹介する。大きくは株式の取得と事業の取得に大別され、どのようなストラクチャーを選択するかは、M&Aの目的や実施時の目的によって異なってくる。そのため、どのストラクチャーがいいかということは一概には言えない点に注意が必要である。

◉株式の取得

株式譲渡

M&Aの中で最もよく用いられるストラクチャーであり、一般的には現金を用いて対象会社の株主が有する株式の全部、または一部を譲り受ける方法である。どの程度経営に関与していきたいかによって、株式の取得割合は異なってくる。株式の対象会社が上場会社であればTOB(株式公開買付)となり、情報開示等で制限を受けることになる。

第三者割当増資

対象会社が特定の第三者に対して新株を引き受ける権利を割り当てて行う、新株発行のことを指す。未上場の会社の資金調達の方法として行われるケースがよく見られるが、第三者割当増資を通じて事業を拡大する、また財務内容を健全化させるといったことを目的とするケースが多い。

株式交換

自社が保有する株式を対象会社の株式と交換する方法を指す。通常は完全子会社にすることを目的に行われる。買収の対価として現金ではなく株式を渡すことになり、資金に制限があっても買収ができることにメリットがある。

◉事業の取得

事業譲渡

会社の人材や商圏といった有形・無形の財産を含めた、事業全体を譲り受ける方法である。会社から切り離して事業を譲り受けることになるため、実行後に当該事業において、特に間接部門が機能するかどうかを注意する必要がある。事業ポートフォリオの見直しに伴い、事業譲渡が行われるようなケースも多い。

・デューデリジェンス(Due Diligence:DD)

買い手企業がM&Aを実施するに当たり、対象会社または対象会社事業の実態を把握するために行う企業の調査手続きのこと。一般的に売り手と買い手が合意に向けてお互いに協力し合うことを誓う基本合意締結後に行われる。なおDDと略されることが多い(Dueは「当然の、正当な」、Diligenceは「精励、努力」の意)。・バリュエーション

M&Aにおけるバリュエーションとは、対象会社・事業(評価対象)の価値を数値化すること。対象会社・事業の財務諸表、事業計画などを基に投資価値を算出する。 ・クロージング

売り手が譲渡対象物(対象会社の株式等)を引き渡し、買い手が対価を支払うことによりM&A取り引きを実行・完了すること。・PMI(Post Merger Integration)

M&A実行後にシナジーを実現し、企業価値を向上させるための統合プロセス全体を意味する。この包括的な表現からも分かる通り、PMIの検討範囲はトップマネジメントによる経営ビジョンや組織文化・風土といったソフト的・定性的なものから、事業拠点の統合、クロスセル、業務プロセスの統合等、ハード的・定量的なものまで、まさに企業経営の全領域に亘るといっても過言ではない。 ・シナジー

広くは相乗効果を意味し、M&Aにおけるシナジーとは買収する企業及び買収される企業が統合して運営される場合の価値が、それぞれの企業ないし事業を単独で運営するよりも大きくなる効果を指す。・NDA(Non-Disclosure Agreement)

秘密保持契約書のこと。M&Aのプロセスにおいて相手方から知った情報を第三者に漏洩しない旨を約束する必要があり、契約書の詳細検討を進めるに当たっては、会社組織図やマネジメントプロフィール、主な設備と稼働状況、セグメント別業績といった社外には公表していない秘密情報を開示してもらう必要があるため、NDAの締結が不可欠となる。秘密保持を前提に売り手は買い手から、IM(Information Memorandum)等の資料を受領し、ターゲット会社の譲渡金額について初期的に評価分析(バリュエーション)を行う。 ※IMとは、主に入札案件において売り手アドバイザーから買い手候補に提示される対象会社の情報パッケージ。この時点で取引形態や税務ストラクチャーの検討を行うこともある。・NBO(Non-Biding Offer)

買い手が提出する法的拘束力のない意向表明。・LOI(Letter of Intent)

M&Aの交渉を進めていく中で、想定される買収価格や買収の条件等の基本的な内容について、買い手と売り手の双方が合意に達した段階で締結する書類。・FA(Financial Advisory)

M&Aを検討している企業にM&Aにおける計画の立案からクロージング(成約)に至る一連の助言業務を行う事業者のこと。

【インタビュー】Deloitte担当者が語る日タイM&A市場の潮流

近年、日本で「M&A」が注目を集める理由・背景をお伺いできますか?

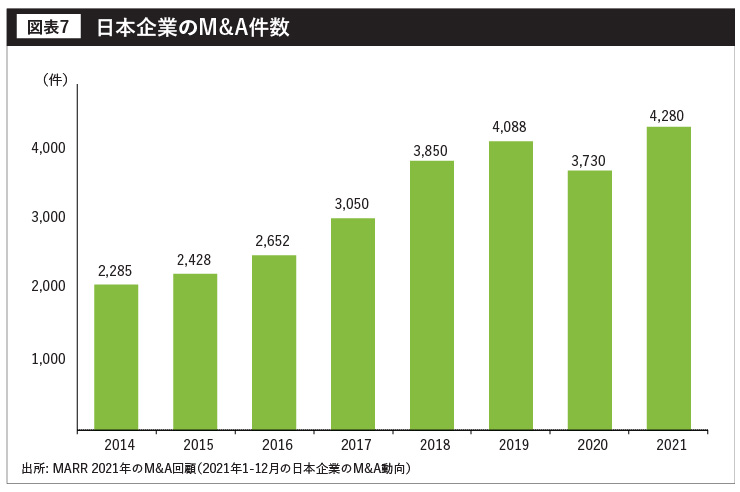

日本企業が関連するM&Aを件数で見ると、2020年に一度その件数を減らしていますが、近年は再び増加傾向にあり、21年には過去最高の件数を記録しています(図表7)。もともとは大企業を中心に、経営戦略実現の手段としてM&Aは認識されていましたが、近年関心を集める理由としては以下のような背景があると考えています。

日本市場が成熟するなかで、新たな事業領域への進出する手段としてM&Aを検討する企業が増えていることが想定されます。M&Aはすでに事業を運営している会社を買収するため、新たな工場やオフィス開設、人材採用といった準備を含め、自社でイチから事業を立ち上げるよりも短期間で稼働可能です。特に海外での人材確保は難易度が高いと言われ、また独特な商習慣がある場合は、それに知悉(ちしつ)した人材がいる企業を買収した方が、早く事業を展開できる可能性が高いです。

デューデリジェンスの段階でそのような人材やノウハウが十分あることが分かれば、効果的なM&Aになり得ます。

同時に、M&Aを通じて事業の切り離し(カーブアウト)に着手したり、事業ポートフォリオの見直しを行い、コア事業でないと判断した事業を他社に売却したりといったケースも増えてきています。こういった流れは今後も続いていくものと考えられ、日本全体において以前よりもM&Aは身近になってきたと言えるのではないでしょうか。

タイのM&A市場に対する日本企業の関心はいかがでしょう?

タイは特に自動車関連産業を中心に、製造業の重要な製造拠点という位置づけのイメージを多くの方がお持ちであると思います。しかしながら、近年タイにおいては政府も力を入れているBCG領域(バイオ・循環型・グリーン経済)が注目を集め、その領域でのM&Aを検討している企業が増えています。

とりわけ太陽光発電やバイオマス発電といった再生可能エネルギーについてM&Aを検討する企業が増加しています。タイにおいても50年までにカーボンニュートラルを達成することを目指しており、それを事業機会として捉えているケースが多いと言えるでしょう。

デジタル化に向けた取り組みもタイ国内で増えてきています。

M&A市場においても何か影響はあるのでしょうか?

おっしゃる通り、今後さらに電気自動車(EV)の市場拡大を狙った投資が増えていくものと思います。EV自体の製造はもちろん、バッテリーや充電ステーションといったEVに関連した周辺領域でも新規参入を検討している企業があると思われ、そういった領域で今後M&Aが行われるようなケースも増えてくるのではないかと予想されます。

日本ではDXに取り組む企業が増えていますが、タイにおいても同様の流れがあります。特にデジタルに関連した人材はタイ国内でも奪い合いになっており、そのような領域でケイパビリティ(経営能力)がある企業を買収していく流れは、今後タイでも加速するものと思っています。こういった新しい領域こそ、自社でゼロから着手するのは大変なため、M&Aを活用して導入することは効率的と言えるでしょう。

一方で、タイ企業が日本企業にM&Aを持ちかける案件が多いかと言うと、一概にそうとは言えません。もちろん食品やエネルギー関連などを筆頭に、タイ企業側が持っていない日本企業の技術やノウハウに興味を持つケースはありますが、そこまで多くないというのが現状です。だからこそ、今までになかった新たなシナジーを創出するスタートアップ等に期待が寄せられています。

必要書類や手続き工程の違いなど、タイ企業とM&Aを結ぶ際の注意点はありますか?

M&Aの実行時には、売り手から事業計画が出てきますが、楽観的な見通しの元にアグレッシブな事業計画となっていることが多くあります。事業計画を元にした価値評価(バリュエーション)の際には、どの程度が現実的な事業計画なのかをよく見極める必要があります。買収先の会社が、当局提出用と内部用で二つの帳簿を使い分けているケースがあります。内部用の帳簿の方が実態を表しているケースも多く、デューデリジェンスの際には注意をする必要があります。

また、買収先の会社の内部管理体制についても契約を結んで終わりではなく、デューデリジェンスの際に内部管理体制の実態を把握し、出てきた課題を元にPMIを通じてしっかりと整備していく必要があります。実際、内部管理体制がしっかりしていなかったために、買収後にトラブル(社内での不正発覚など)に巻き込まれてしまうケースも散見されます。加えて、交渉時に相手側が契約内容を細かく確認しておらず、後から問題が発生するケースもあり、これはタイならではと言えるかもしれません。

タイ・東南アジアにおけるM&Aの今後について

タイに関しては、経済成長のピークを超え市場が成熟してきていることもあり、すべての事業が右肩上がりということにはならないでしょう。そのような状況下で、どのような事業領域であれば今後成長が見込めるのか、さらにその中での成功の鍵は何なのかといった点をしっかりと見極めていく必要があります。

そういった場合に、売り案件が出てくるのを待つのではなく、市場調査を行った上でアプローチし、自らM&Aの機会を探っていくということもオプションの一つとして考えられます。もちろん、自ら行うには限界があるかと思いますが、より戦略に合致する企業を選ぶことができるというメリットがあります。その際は会計・法務・バリュエーション等、複数の専門家の意見を聞き、多面的に検討することが重要ですし、我々としても今後さらなるサポートに注力していきたいと考えています。

しくじり事例から学ぶM&A

【CASE 1】工作機械専門商社:A社の場合

明確な戦略がないまま知見の無い業界へ… 結果的に多額の赤字を負担

| ●トラブル内容 A社はM&Aを行う明確な戦略を持っておらず、知り合いの金融機関に紹介を受けたという理由だけで、自社とは全く関係のない食品製造会社を買収した。買収後、同社で製造工程上の課題が見つかったが、この分野で知見のなかったA社は課題に上手く対処することができず、結果的にいくつかの大口顧客を失うことに。以降、2年にわたって食品製造会社の売り上げは低迷。 |

●対策案 ・ どのケースにも言えることだが、買収後に自分たちでどのように経営を行うか詳細な戦略を立てることが不可欠である。 ・ M&Aの検討に当たっては、ターゲットとする会社のクライテリア(事業内容や会社規模など)を明確にしておくこと。紹介された案件ベースで検討することは望ましくない。 ▶︎焦らず粘り強く調査・検討を! |

【CASE 2】車両用ガラス製造メーカー:B社の場合

DDの結果を踏まえず、売り手の希望するバリュエーション水準とシナジーで買収

| ●トラブル内容 すでにB社内では対象会社を買収する意志が固まっていたため、DD結果を踏まえた価格交渉・検討を十分行わず、実現不可能なシナジーの検討・買収へと進んでしまった。B社による経営が始まった後も、シナジーの実現には至っていない。 |

●対策案 ・ 収価格が高すぎると判断された場合は真摯に交渉する必要がある。場合によっては勇気をもって検討を止める決断も重要。M&Aのプロセスが先に進むほど「案件をクロージングさせる」ことが目的となってしまう場合をよく見るが、組織の上の人間ほど冷静に物事を判断できるよう注視したい。 ・ 日常的にM&Aを検討することで、特定の案件に固執することがなくなる。 ▶︎結果次第で引き返すことも重要です! |

【CASE 3】物流業者:C社の場合

クロージング直後に案件担当者が変更。 重要な情報が引き継がれずPMIが後手に

| ●トラブル内容 クロージングまで案件をリードしてきたメイン担当がPMIを前に異動。C社は把握していなかったため、DDで重要事項として挙げられていたタスクが漏れてしまった。 |

●対策案 ・ 準備段階としてのM&A検討から始まり、DDで発見された課題・重要事項をPMIで活かすためにも、案件全体を管理・監督する専任の担当者を設置することが求められる。 ▶︎密なコミュニケーションで回避を! |

【総括】しくじる前に確認!フェーズごとの心得3選

前項で挙げた事例も踏まえた上で、日本企業はどのようにM&Aに臨めばいいのか。 今後、新たに検討する方々が意味のあるM&Aを行うためにも、各フェーズ(特に初期段階)の心得を紹介する。

Pre Phase (ターゲット選定/初期検討、詳細検討/基本合意)

提案は丸呑みせず、咀嚼して自社に落とし込む

● M&Aは目的ではなく手段

M&Aに取り組む企業の中には、本社の中期経営計画などでM&Aにおける目標金額・予算を達成・使用することだけを目的に案件を探すケースが意外と多い。この場合、M&Aを行うことがゴールになり、「どのような企業を買収したいのか」「買収することでグループ全体にどのような成長機会があるか」といった具体的な事業イメージや戦略がないまま契約締結まで進むことになる。準備・初期段階で検討を繰り返し、より明確な戦略を立てることがM&A成功の要件の一つである。

● 能動的なアプローチが成功への鍵

M&Aのきっかけとして、売り案件を金融機関等から紹介されるケースがある。紹介された企業の事業体制や、自社が買収した場合にどんなメリット・デメリットがあるかなどを具体的に検討した上でM&Aを選択するのは問題ない。しかし、売り手側の情報を全く把握せずにM&Aの実施を決めてしまうのはリスクを伴う。情報をただ待つだけではなく、自社で積極的に買収候補となり得る企業を洗い出した上でコンタクトするといった、能動的なアプローチを行うことが重要である。

● 固執せず複数の仮説と選択肢を

M&Aにシナジー効果を求める企業は多いが、実際にその効果を生み出すことができるかどうかは事前の検討にかかっていると言っても過言ではない。自社事業との相性やノウハウの有無、スタッフ体制など複数の仮説を持つように留意したい。同時に、選択肢を複数持つことも一つだ。M&Aに限らず、業務提携や新たなベンチャービジネスの立ち上げ等、他のアプローチも含めて事業拡大の方法を模索していくことが望ましい。

Deal Phease (DD/バリュエーション、契約交渉/クロージング)

クロージング=任務完了と思うべからず

● DD調査は以降の重要タスクに

DDは財務や税務、法務、ビジネス、人事、ITといった様々な観点をもとに調査が行われる。これは買収先が抱える課題や問題点を洗い出し、バリュエーションを見極める上で欠かせないが、本社からのプレッシャー等から焦って契約締結を済ませる企業も少なくない。しかし、企業価値と売却額の差異や実現不可能なシナジー想定などが見受けられた場合は、しっかりと交渉すべきである。そして企業側は、M&Aにかかる期間が案件ごとに大きく異なることを理解する必要がある。

● ポーズだけのシナジー検討は不要

DDによって懸念事項が見つかったとしても、「会社全体が案件成立に向けて盛り上がっている状況ではもう止められない」と目を瞑るケースもある。加えて、売り手の提示する買収金額に納得感がないものであったとしても、無理やり買収後のシナジーを描くことで買収の自己正当化を図ろうとする場合もある。この段階での無理な設定は自分達の首を絞めるだけであり、客観的かつ現実的に検討することが求められる。

● クロージング後からM&Aが始まる

Pre Phaseでも触れたが、受け身であるからこそ、クロージングがM&Aのゴールと思っている企業が多い。外部アドバイザーによってDDが行われたとしても、クロージングで完結してしまっているため、価格交渉やPMIを見据えた対象企業の本質的な理解まで進まないのが現状である。この場合、譲渡された事業がうまくいかないのも必然だが、このような状況を避けるためにもM&Aの目的を共通理解することが重要である。

Post Phase (PMI)

スムーズな移行に向けた準備とシナジー検証を

● 担当者の変更を想定して

前項の事例にも挙げたが、クロージング後に担当者が変わることは少なくない。この引き継ぎがうまくいかず、PMIに関わる各種タスクに取り掛かるのが遅くなったり、そもそも取り掛かれないといった話もよく耳にする。その可能性を念頭に置き、事前に担当者変更の場合の引き継ぎルール等を決めておくことで確実に回避したい。

● PMI前に並行して方針・施策を検討

PMIは基本的にクロージングが終わった翌日を1日目とし、100日目、1年など期間を設けて各タスクを実行に移していくが、クロージング後に具体的な計画を考えていては遅い。DDやバリュエーションを経て見えたタスクをいかに現場で取り組んでいくか。スムーズに移行するために、方針や施策を事前に検討しておくことが大切である。

● M&Aの目的とシナジーの再確認を

そもそもの買収の目的が曖昧になっている場合は、きちんとしたモニタリング(検証)が行われない。当初想定していたシナジーをしっかりと定量化し、モニタリング指標として設定することで自分達の目的が達成できているかを測定することがベストである。

【コラム】M&A+αで考えたい事業再編

本特集ではM&Aに焦点を当てた基本的な考え方を紹介してきたが、 M&Aによって新たに増えた事業を効率的に運営するために 「事業再編」についても理解しておくことが大切である。

「選択と集中」が企業価値の向上に繋がる

タイでは前述の通り、自動車産業を中心に東南アジアの中で早くから日本企業の進出が始まり、今ではタイ国内に複数の法人を抱える日本企業も珍しくない。しかし事業拡大として手を広げる一方で、「間接部門の機能が重複して非効率である」「一部の事業がグループ内の企業と被り、お互いが競合となってしまっている」といった問題が発生する可能性を孕んでいる。そういった場合に、M&Aに加えてタイ法人の「事業再編」を検討・実行する日本企業が近年増えてきている。

一般的な事業再編とは、事業の切り離しや結合などを用いて事業ポートフォリオの組み替えを行うことであるが、タイにおいて考えると、新設合併やグループ内での事業・持分譲渡※を通じ、グループ内に抱える各法人や事業を整理する手法である。

間接部門における人員やポストの共通化を図ることでコスト削減へと繋げたり、グループ内で重複する事業をいずれかの法人に一本化することでモニタリングしやすくするといった効果が期待できる。また、複数ある事業の見直し(強化すべき事業に資源を投入)やM&Aをはじめ他社と協働で新規事業に着手する、あるいは撤退するといった「選択と集中」を行うことにより、ガバナンス機能の強化や企業価値の向上といったメリットもある。

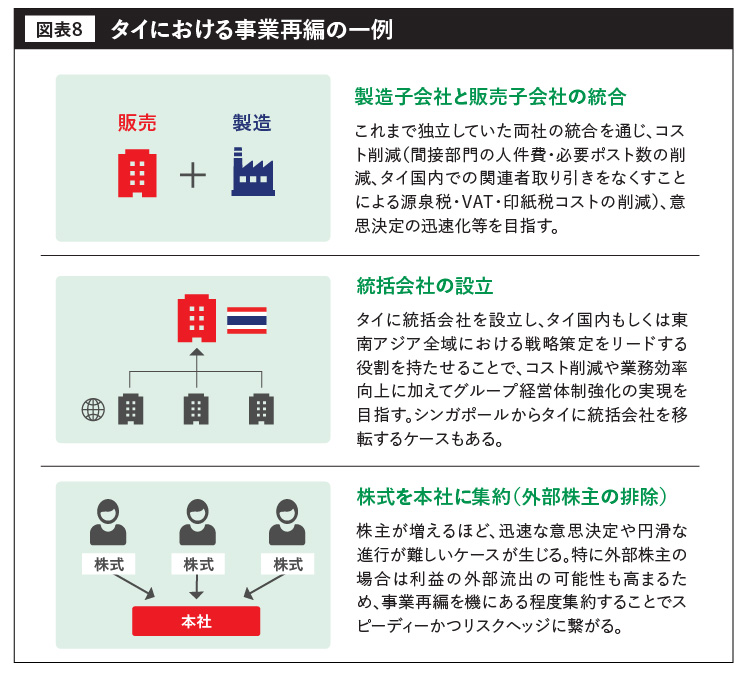

タイにおける具体的な方法としては、主に「製造子会社と販売子会社の統合」「統括会社の設立」「株式を本社に集約(外部株主の排除)」が考えられる(図表8)。

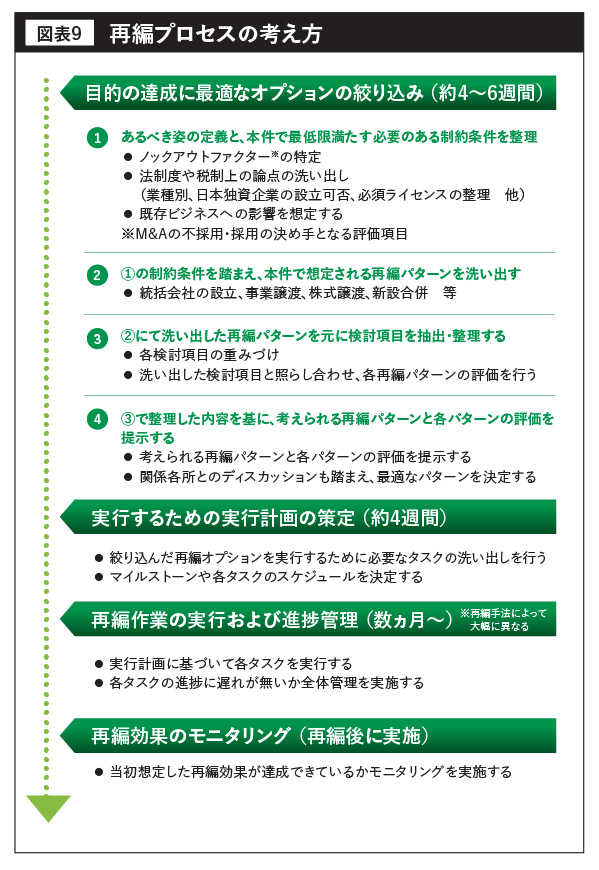

事業再編を考える際、もちろんM&A同様に事前の検討が不可欠であり、実際に取り組むに当たっては4つのフェーズをもとに計画を立てるのが一般的だ(図表9)。

それぞれの段階における留意点を次で紹介する。

※出資する親会社が、その出資持分を他に売却譲渡して子会社の経営から撤退する方法

事業再編を行う前に考えるべきこと

①自社の経営資源で改善できるか

事業再編を行う理由は各社それぞれだが、抱える課題に対して自社の経営資源で改善できるかどうかといったベースの考え方は変わらないと言えるだろう。現在の体制のまま改善できる場合はそれに越したことはなく、その上で重複する業務や事業を整理・削減することで効率化を図ることができる。ただ、急激な再編は現場の反発を生む可能性もあり、そのスピード感は現場を見ながら進める必要がある。

②考え得る再編パターンを洗い出す

事業再編には前述のようなメリットもあるが、当然デメリットも存在する。最適な再編案の検討や社内での合意形成にあたって調整する必要があり、外部株主が存在する場合には、再編内容により交渉が発生する可能性もあるなど相応の時間を割く必要がある。また、株式譲渡や事業譲渡に伴う譲渡益に対する課税や、ライセンスの再取得にかかる経費、従業員の離反や従業員の移管に伴う費用等のコストもかかってくる。

したがって、事業再編に際しては慎重を期する必要がある。まずは考え得る再編パターンを洗い出して検証し、最適な一手を導き出すことが重要である。特に、事業再編の目的についてはしっかりと初期に検討及び合意形成を行わなければならず、初期の段階から外部専門家を起用することも一案である。

※本文中に登場する考え方や見解に関わる部分は私見であることをお断りする。

-

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.

Financial Advisory Services / Manager谷口 純平 Jumpei TaniguchiDeloitte入社以来、一貫してM&A・事業戦略をテーマに活動。特に各関係者の調整やスピード感を持ったプロジェクト推進で高い評価を得ている。主な実績は、大手ファンド向けBDDと事業戦略検討。総合商社のクロスボーダーM&AのPMIリードなど。2020〜22年8月タイ駐在。同年9月〜シンガポールに赴任。

TEL:+65 (0) 8-763-6373

E-mail: jumtaniguchi@deloitte.com

-

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd.

Financial Advisory / Manager

柴 洋平 Yohei Shiba大手生命保険会社、大手電機メーカーを経てDeloitte入社。M&A関連や事業戦略策定、マーケティング支援などのプロジェクトに従事。入社以来、金融・テクノロジー・ライフサイエンス・消費財・電力など幅広い業種における支援をリード。22年8月からバンコクに赴任、特にPre M&AやPMIに力を入れて活動中。

TEL:+66 (0) 6-3079-4893

E-mail: yohshiba@deloitte.com

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.<Financial Advisory>

Deloitteは会計・財務・税務・M&A等のサービスを世界各国で行うプロフェッショナルグループの一つであり、 主にタイの日系企業様向けにM&Aやリストラクチャリング/再編に関わるサービス提供を行っております。

AIA Sathorn Tower, 23rd – 27th, Floor11/1 South Sathorn Rd. Yannawa, Sathron, Bangkok 10120

- この記事の掲載号をPDFでダウンロード

メールアドレスを入力後、ダウンロードボタンをクリックください。

PDFのリンクを送信いたします。