【野村総合研究所】タイ、アセアンの自動車ビジネス新潮流を読む

タイ・ASEANでの CASEの現状と将来の展望

- この記事の掲載号をPDFでダウンロード

メールアドレスを入力後、ダウンロードボタンをクリックください。

PDFのリンクを送信いたします。

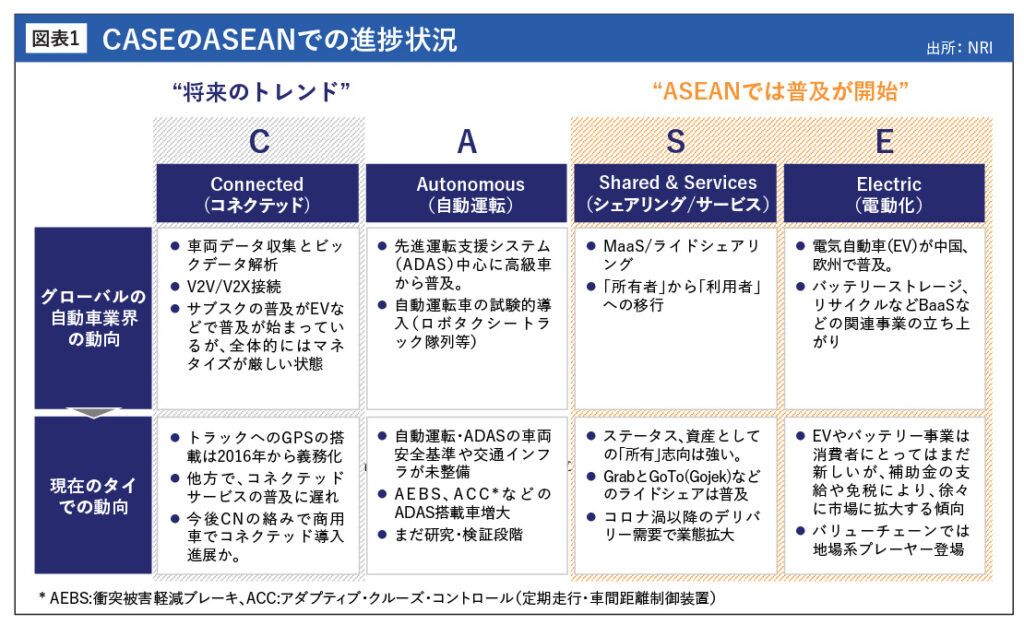

世界の自動車メーカーの競争の舞台は、クルマ単体のハードから、「CASE:Connected(コネクテッド)、Autonomous(自動運転)、Shared & Services(シェアリング/サービス)、Electric(電動化)」に移ろうとしている。各社はCASEの技術革新に資源を集中すると同時に、事業化・収益化に向けて異分野のパートナーと提携を模索している。そこで本稿では、ASEANではCASEはどのような段階にあり、日系自動車メーカーがASEANでどのように展開しようとしているのかみていきたい。

ASEANのCASEで最も注目されるのは、「S:シェアリング/サービス」のライドシェアでの成功と言えよう。ASEANでは、GrabやGojek(現在、GoTo)のライドシェア及び付帯するデリバリーなどのサービスは、もはや生活に欠かせないインフラとなっている。

ここまで普及したのは、公共交通システムが少なく、サービスの悪いタクシーに代わる移動手段を必要とした社会問題に対応したからだ。ライドシェアをリードしているのは、GrabやGojekのようなスタートアップないしユニコーン企業である。自動車メーカーはこれらユニコーン企業に対して出資という形で参加しているものの、多数の投資家の1つにしか過ぎない。他方で、同じ「S」でも、カーシェアリングは、シンガポールを除くASEANでは、車はステータスシンボルスであることもあり、「所有」から「使用」への移行はまだ進んでいない。

Connectedは道半ば

「C:コネクテッド」については、タイは2014年から、事故防止のために、6輪車以上のトラックはGPSの搭載を義務付けるなど、ASEANでは一歩先を行っていた。しかし、そこから先にはあまり進んでいないのが実態だ。トラックメーカーは、GPSの機能による位置情報に加えて、燃費、安全運転(危険予知)、緊急対応(緊急時のサービス)、ナビゲーション機能などを付加したコネクテッドサービスをユーザーに提供しているが、ユーザーは費用負担を嫌うために、搭載が遅々として進まない状況にあった。ある日系大手トラックメーカーは、コネクテッドで優秀な成績をおさめた運転手に表彰するなどイベント等を通じて啓蒙活動に注力しており、まだ道半ばの状況にある。また、より安い地場システムサプライヤーの開発したソフトウェアが主流を占めており、自動車メーカーや純正OEMサプライヤーが食い込めていない。

乗用車では、自動車メーカーが開発したコネクテッドの普及は更に難しいとみられる。マップの信頼性も余り高くないこともあり、カーナビを搭載するユーザーは少なく、もっぱらスマートフォンの汎用アプリが支配している。

以上から、ASEANのユーザーは、コネクテッドサービスに対して対価を払わない傾向から、自動車メーカーはサービスの有料化の段階に至っていない。他方で、タイの大手財閥は、カーボンニュートラル(CN)達成に向けてコネクテッドの活用が検討されている。例えば、JETROの支援事業であるASIA DXプログラムのプロジェクトの下で、弊社NRIはタイの財閥サイアムセメント(SCG)と協力しながら物流トラックでのCO2排出量をコネクテッドサービスや計測ツールで可視化する実証が実施されている。

Autonomousの環境は多難

「A:自動運転」は、レベル0(運転自動化なし)からレベル5(完全運転自動化)まで6段階に分類されている。レベル2(部分運転自動化)とレベル3(条件付運転自動化)が大きな分かれ目となり、レベル3以降は徐々に運転手の操作を必要としなくなる。タイでは、高級車やその下の車種でも高級グレードを中心にADAS(先進運転支援システム)の搭載が始まっている。しかし、タイの交通事情に必ずしも適合できていない側面がある。

例えば、ASEANでは道路の白線が明確でないために、LDWS(車線逸脱警告システム)が機能しにくい。また、タイでは車の割り込みが多いことから、一定の車間間隔を自動的に維持するACC(定速走行・車間距離制御装置)はあまり役立っていないとの声がユーザーからあがっている。このように、インフラや交通マナーがまだ十分なレベルに達していないことから、完全自動運転車の普及までには相当時間がかかることが予想される。

Electricとマルチプルパス戦略

昨年、タイとインドネシアでEVの販売は市場の約1%の1万台前後に到達し、EV普及元年を迎えた。その背景は、ASEAN政府各国はEVの産業の誘致したい思惑もあり、タイの補助金支給のように、EVに対する奨励策を推進しているためだ。

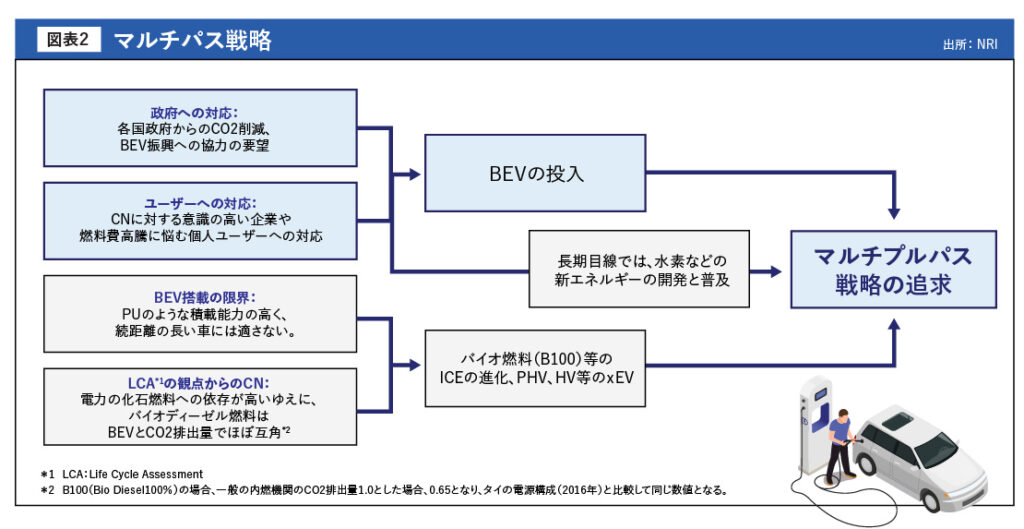

日系として、CN達成に向けてASEAN各国がEVのみを推進していくことになれば、EVのモデルの開発で中国勢や欧米勢に対して遅れているために、不利な立場に陥る。また、ASEANでは石炭火力や天然ガスなどに化石燃料に依存した電源構成であることから、CO2排出量を車の使用時から電源まで遡ったライフサイクルアセスメント(LCA)で評価すると、必ずしもCNに貢献しない側面がある。

そこでトヨタが提唱しているのは、「マルチプルパス戦略(ウェイ)」である。CNを達成するには、EV以外にもハイブリッド(HV)、プラグインハイブリッド(PHV)、バイオ燃料、水素などその地域に合った多様な選択肢があり、360度全方位であらゆる技術を展開していく戦略だ。「マルチプルパス戦略(ウェイ)」を展開する上では、現地に合ったCNを達成する技術の選択肢を開発する開発能力とともに、様々なパートナーと提携する展開力が求められる。豊田章男社長が昨年末トヨタ・タイランド設立60周年で発表したCPグループとの水素の製造や配送トラックの燃料電池自動車(FCEV)化などでの協力は、その布石となるのか、その動向が今後注目される。る。

-

野村総合研究所タイ

マネージング・ダイレクター田口 孝紀

-

野村総合研究所タイ

シニアマネージャー 山本 肇

-

TEL : 02-611-2951

URL : www.nri.co.jp

399, Interchange 21, Unit 23-04, 23F, Sukhumvit Rd., Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110

《業務内容》

経営・事業戦略コンサルティング、市場・規制調査、情報システム(IT)コンサルティング、産業向けITシステム(ソフトウェアパッケージ)の販売・運用、金融・証券ソリューション

- この記事の掲載号をPDFでダウンロード

メールアドレスを入力後、ダウンロードボタンをクリックください。

PDFのリンクを送信いたします。