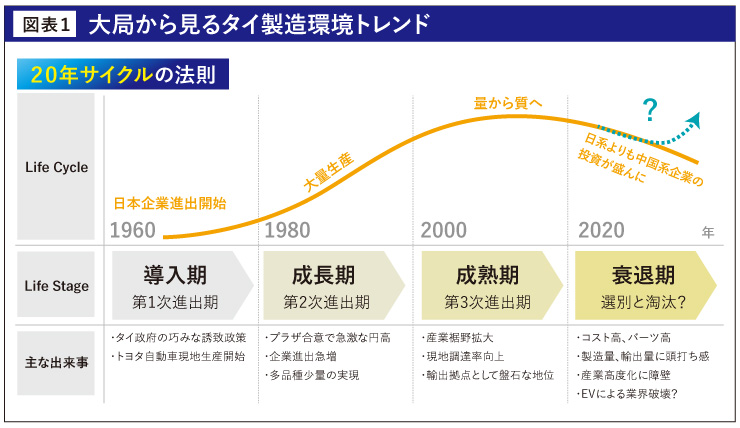

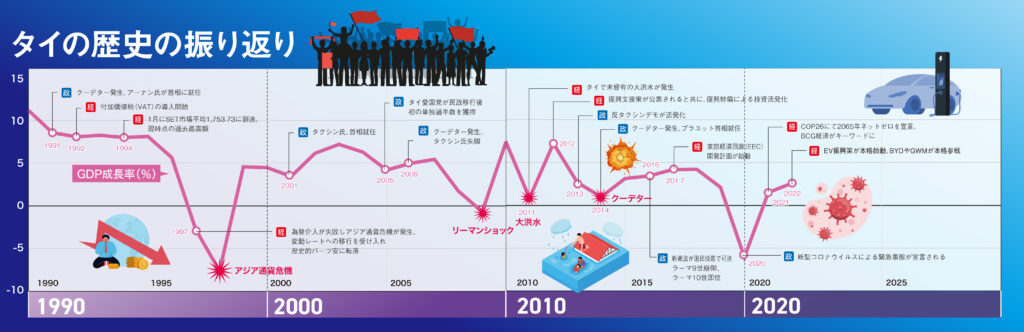

タイの歴史の振り返りと未来展望

2000年代まで: アジア通貨危機からの復興

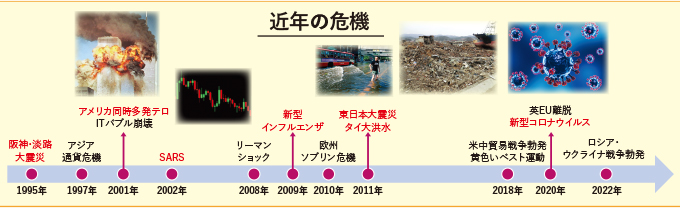

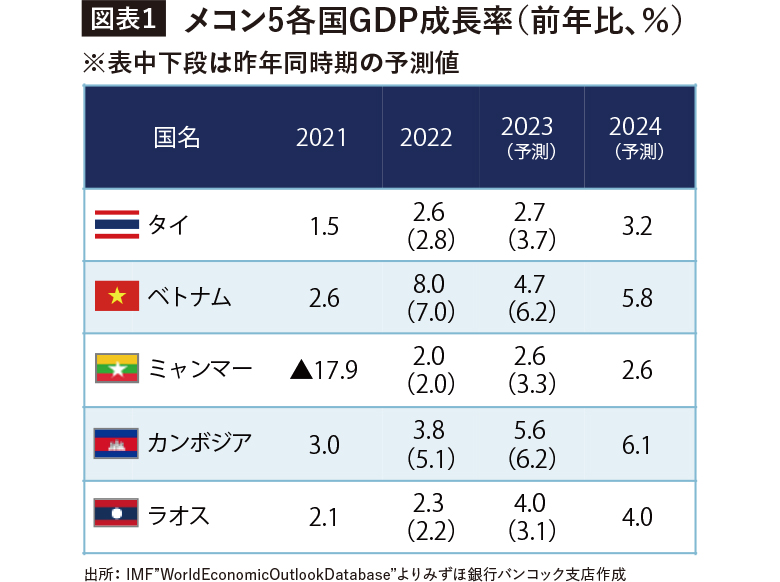

1990年代のタイは急速な経済成長によるインフラ基盤と都市化の進展、海外の投資による経済の活性化により堅調であったが、1997年のアジア通貨危機で経済が急速に失速。

その後、復興が進み経済は少しずつ落ち着きを取り戻し、都市部を中心に高架鉄道(BTS)や地下鉄(MRT)整備が開始された。

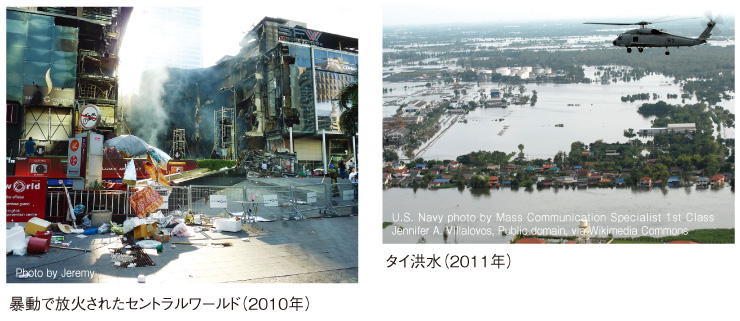

また、1995年には衛星放送の普及によりタイの家庭で海外の番組や音楽に簡単にアクセスできるようになった。一方で赤シャツ・黄シャツに代表される国民の2極化が起こり紛争も顕在化した。

2010年代: 洪水からの復興と成長減速へ

2011年に未曾有の大洪水がタイを襲う。首都バンコクや工場地帯を多く含むパトゥムタニ、アユタヤなど中部を中心に600万ヘクタール、被害総額は1.44兆バーツにのぼった。当時のインラック政権は復興支援策として「コメ買取政策」と「ファーストカー減税」を実施。これらの政策は国家財政に負荷が高く、また消費需要の先食いも起きたため、特需が落ち着いた2015年以降、タイ経済は低成長に減速した。

人々の消費形態も大きく変わった。消費喚起策に呼応し、車・住宅・その他消費が活性化。後の家計債務の増大の一つの契機となっている。

またこの時期は国民の意識が大きく変革した時期でもある。富の偏在の2極化に辟易とした若年層により「第3の道」が各メディアで謳われるようになる。文化面での変革も目覚ましく、アニメやアイドルといった日本文化やK-POPや整形などの韓流文化などの外来文化は若年層の民主化意識、環境意識と海外旅行需要の高まりを感じさせた。

2014年に軍部はクーデターを決行、プラユット陸軍大将は実権を掌握し、首相に就任した。日系企業の関心を集めた「デジタルエコノミー」、「タイランド4.0」などの国家方針が打ち出され、デジタル化、再生可能エネルギー、自動化などの重点産業への投資が集まった。更に東部経済回廊の開発や3空港高速鉄道、高速道路延伸などのインフラ開発も公表され、結果としてプラユット政権下10年間はコロナ禍2020年を除くと平均して約3%台の経済成長を見せた。

一方、市民目線では引き締め色が強まり、首相批判や軍部批判などに対し処罰が下されるなども為された。2016年のラーマ9世の崩御に伴い、国民は喪に服した後にラーマ10世が即位するなど、タイの歴史の大きな転換点となった。

2020年代: 民政復帰と中国投資の活発化

2019年5月には総選挙が実施されたが、第1党タイ貢献党は過半数を確保できず、親軍系政党の下でプラユット氏が首相を続投した。新政権は「BCG経済モデル」などの新政策を打ち出すが、2020年以降は新型コロナウイルスや大洪水などの災害処理にも追われた。

2023年に実施された総選挙では民主派が第1党となったが、各種の駆け引きの結果、タイ貢献党を主とした親軍派・保守派も含めた11党による大連立政権が組閣された。タクシン氏が新政権樹立後、17年ぶりに帰国したことも注目を集めた。

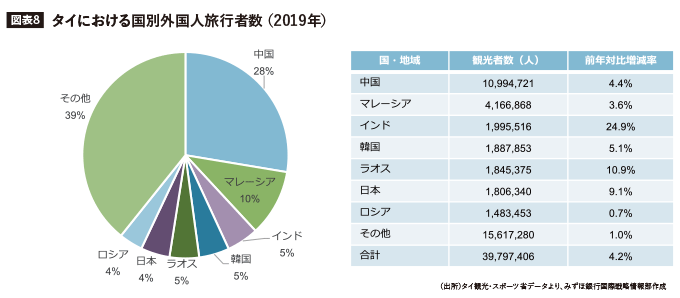

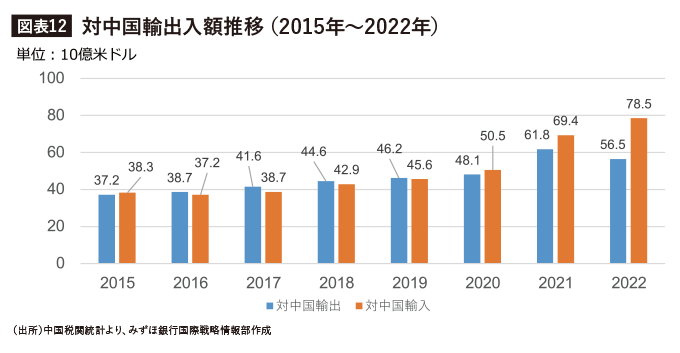

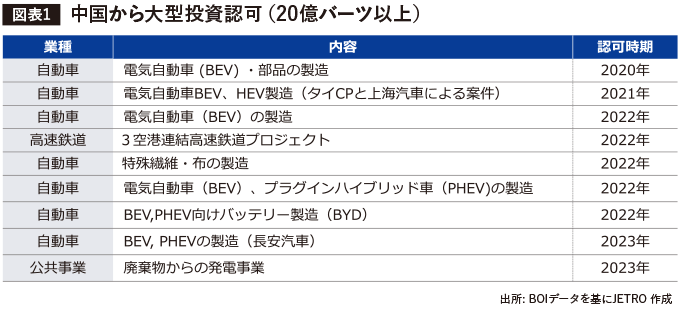

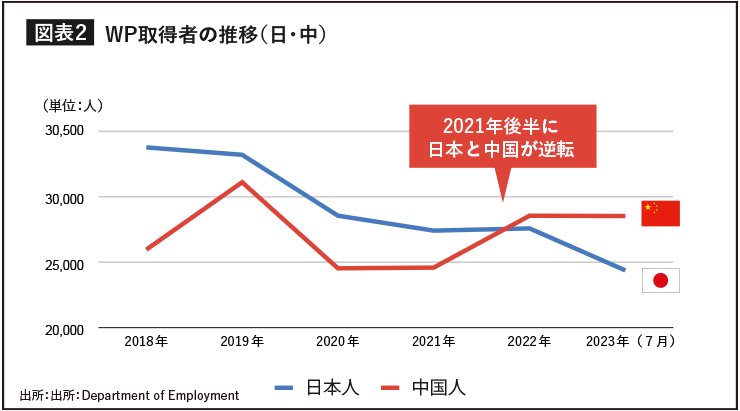

また、この時期の特徴として米中貿易摩擦などの影響で中国資本のタイでのプレゼンスの上昇が挙げられる。中国Alibaba社によるEC大手Lazada社の買収やJD.comの進出などが話題となり、タイの経済界の目が日系から目移りするようになったのもこの頃である。

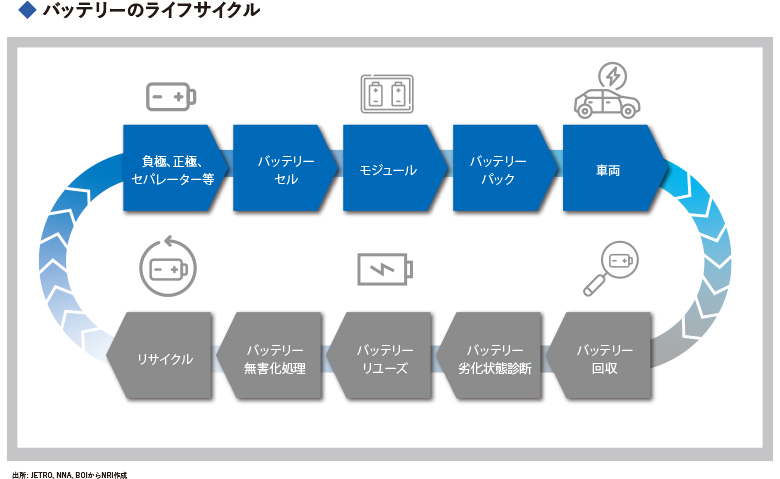

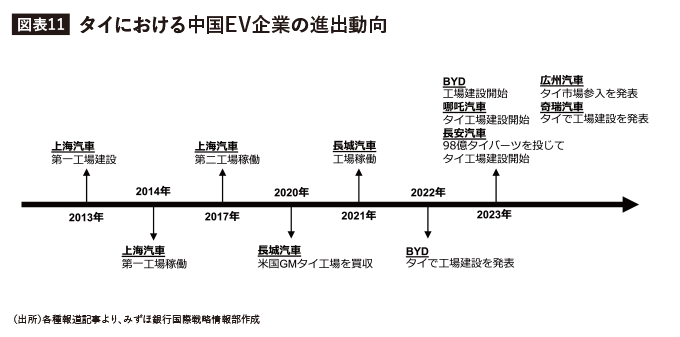

このトレンドは2021〜23年の電気自動車分野での中国系の投資ラッシュにより鮮明となり、従来日系勢の牙城といわれたタイの自動車産業への影響が危惧され、危機感を煽ることとなった。

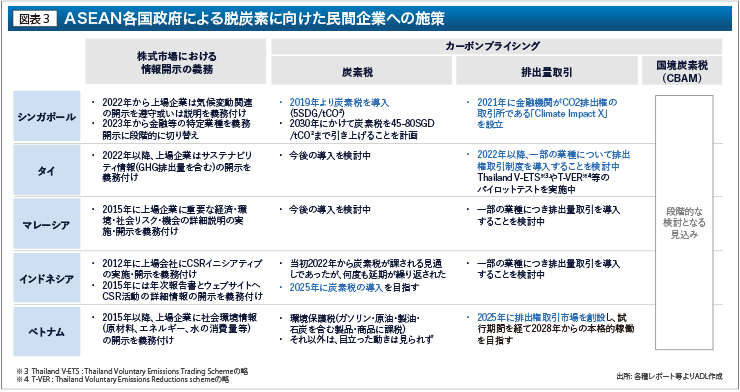

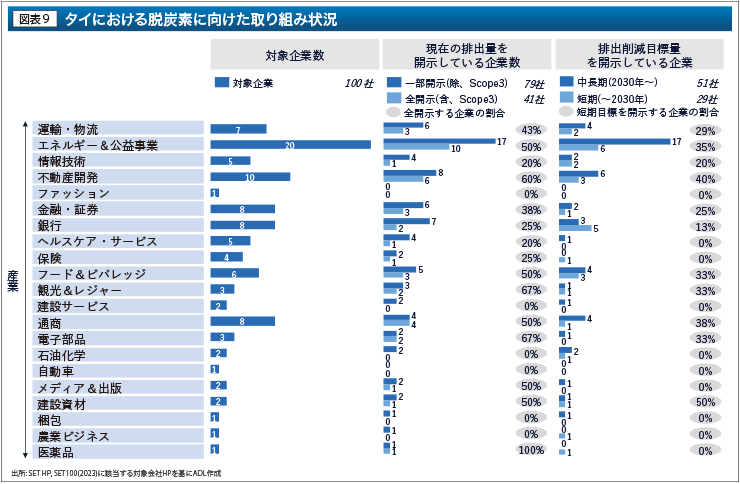

プラユット首相が2021年にCOP26でタイとしての脱炭素の目標として2065年ネットゼロ・エミッションを公約として掲げたのも重要なイベントである。これにより民間でも財閥系を中心に脱炭素の目標が掲げられ取り組みが強化された。

タイの未来はいかに: 揺れる政経、中国の躍進、迫る脱炭素目標

これらのタイの軌跡を踏まえると、特に洪水復興後のタイの現状をとらえて「停滞の10年」と評価する声は多い。たしかに中長期的な課題としても富の偏在、人口減少などタイの未来に関して悲観的な要素も多い。

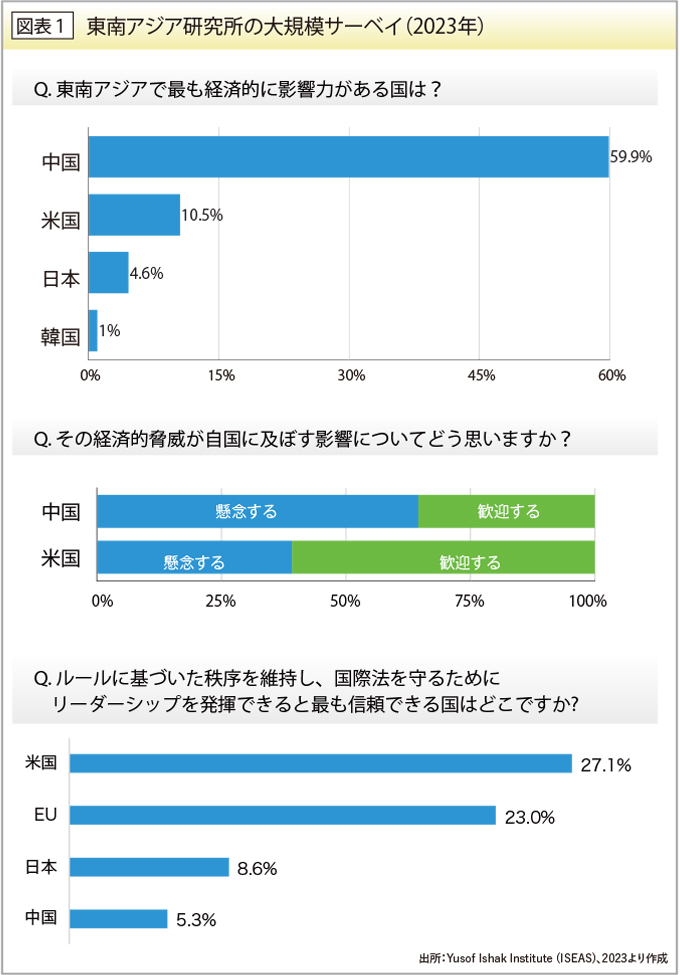

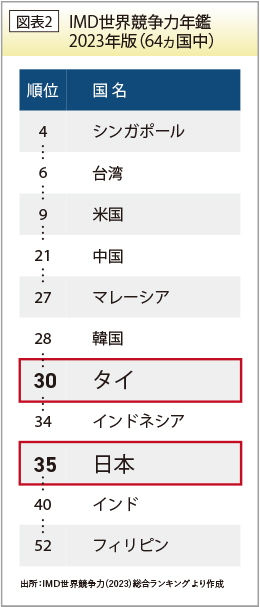

一方で、明るい兆しもみられる。一つは地政学的な観点によるものである。足元でロシアのウクライナ進行を主とする欧州問題、昨年勃発した中東危機、米中のデカップリングなどの動きを踏まえると、ASEANの相対的なポジションは向上している。とくに各種の法制度、インフラが整備されており、域内の中核国でもあるタイをおさえることの重要性は高くなっているといえよう。

また中進国同国の課題である高付加価値産業への転換についても一部で明るい兆しが見えている。前政権の政策の目玉である東部経済回廊(EEC)の開発についてはBYDが自動車製造拠点としてラヨーン県に進出、総額178億THBの投資を実施。一方でインドのCtrlSはデータセンターの進出を公表、2024年建設開始に向けて交渉中であり、総額13億THBの投資が期待されるなど大型投資や投資実績も増加しており活発な成果を見せている。

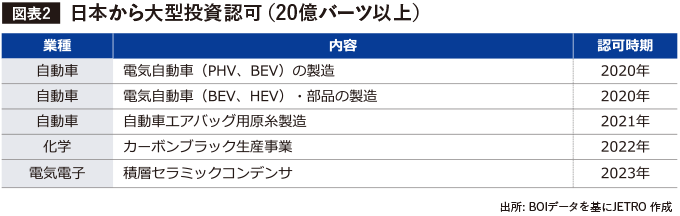

2023年の投資実績も134件と前年に比べ14%ほど伸長している。投資額においてもFDI全体の3割にあたる386億THBが投資されており、内訳としては日本が70.5億THB、中国が41.2億THBと中国がトップになることこそなかったものの、猛追していることがわかる。

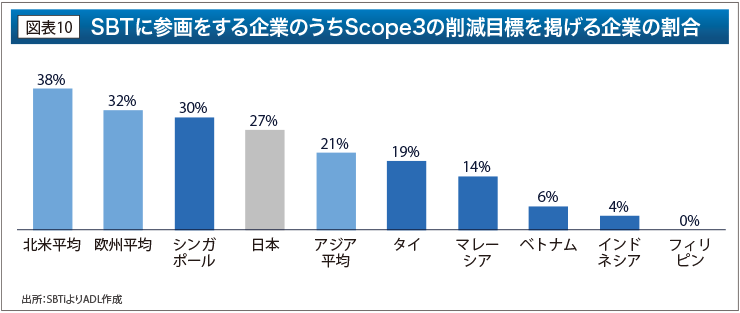

脱炭素の目標である2065年ネットゼロ・エミッションについても期待されており、政府は財閥大手に対して協力体制を求めている。更に2030年代はタイ政府が挙げる脱炭素施策のゴールが目白押しであり、電気自動車の普及目標(2030年電気自動車普及30%)や再生可能エネルギーの目標(2037年)、温室効果ガス4割削減(2030)が控えており、これに向けて自動車の電動化、農業を中心としたバイオマス社会・低炭素社会の実現などが達成できるかを注視していく必要があるだろう。

また、政治面での動きとしては民主化への動きが期待される。昨年の選挙を経て正式に文民政権に移行している。連立政権に親軍政党が入っており注視が必要であるが、民意を踏まえると今後緩やかに文民統制の強化、政策の透明性や明確性が上がってくることが期待される。

最後に、日本勢の立ち位置である。官においての貢献は高速鉄道やバンコクのみではない都市鉄道における政府開発援助や脱炭素分野などの民間連携の橋渡し役が大きく期待されている。民に関しても、中国企業の台頭はあるといはいえ、日系企業の投資のストックの積み上がりも特筆した貢献を見せており、強固なサプライチェーンを通した技術移転や人材育成においても大きな実績を築いてきた。

今後の期待される立ち位置としては継続した人材育成・技術移転のみならずタイが掲げるBCG経済モデルや脱炭素などに応えるビジネスモデルとローカルとともにASEAN市場への展開を目指せる橋渡し役であると考えられる。

投資奨励産業

MU Research and Consulting (Thailand) Co., Ltd.

Head of Consulting Division 吉田 崇

BOIによる投資奨励政策の変遷と現状

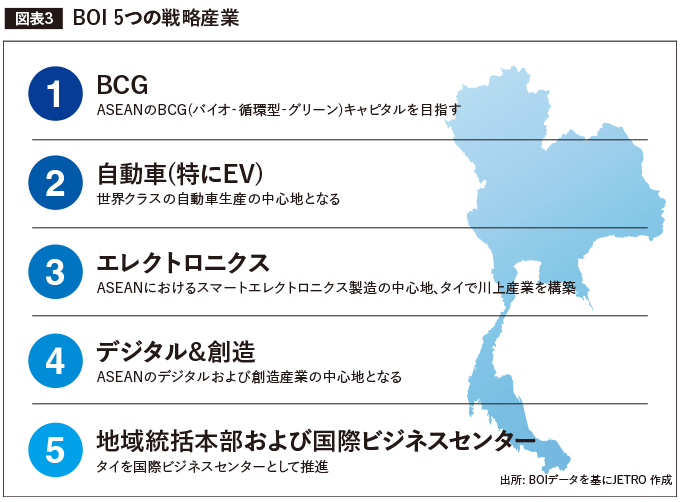

タイの投資奨励政策を所管する役所と言えば、在タイ日本人ビジネスパーソンなら誰もが知るBOI(タイ投資委員会)である。1977年制定の投資奨励法に基づき設立されたBOIは、前身を含めれば既に半世紀以上にわたり、タイへの投資を牽引する役割を担ってきた。

BOIの長い歴史の中で、投資奨励政策は何度か方針転換がされてきたと言われるが、この10年間に限って言えば、良い意味で大きな変更は見られなかったと評価することができる。もちろん、2015年の改正における、いわゆる「ゾーン制」(タイ全土を経済発展レベルに基づくゾーンに分割し、ゾーンによって投資恩典の多寡を設定する)から、業種の重要度によって恩典を設定する現制度への変更や、2023年からの新奨励政策における競争力向上のための恩典など、目玉となるような発表は定期的に行なわれてきた。

しかし、現在も地方部に対する追加的な恩典は維持されているし、かたや従前も重要な業種に対する追加的な恩典は存在していた。競争力のある、すなわち付加価値の高いとされる業種への追加的な恩典も同様である。

その意味では、実質的な制度変更があったというよりも、新しい投資奨励政策としてのBOIのアピールが巧みであったとも言えよう。そこには「タイランド4.0(デジタル化推進)」や「BCG(バイオ・循環型・グリーン)経済モデル」、「EEC(東部経済回廊)」といった、タイの産業政策としてキャッチーなトピックも常に織り込まれてきた。

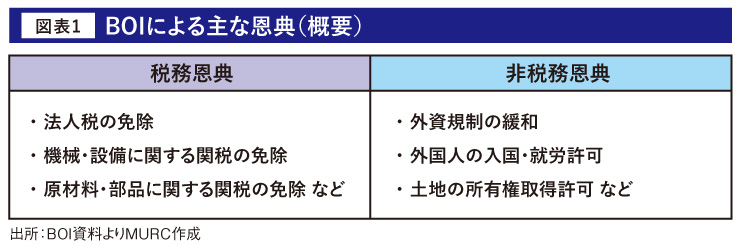

具体的な恩典の内容も、法人税の免除、機械・設備や部品・原材料の関税免除、外資規制緩和といった基本的な仕組みは以前から変わらず一貫したものである(図表1)。

細かいことを言えば、例えば恩典の厚い「ゾーン3」で最も首都圏に近かった東部プラチンブリ県の優位性が、ゾーン制廃止によって、かつてに比べ下がったように見えることなど若干の課題もないとは言えず、2018年のITC(国際貿易センター)廃止のように企業にとってマイナスとなる変更もあった。

ただし制度変更によって投資奨励の対象外となった場合も、各企業が取得済みの恩典は原則として維持されており、進出企業に対する配慮もされてきた。

このように、何を特に重視するのか、といったバランスの微調整はあれども、「タイにとって重要とみなす産業に対して、法人税免除等の恩典を与える」という制度の本質には大きな変化はない。BOIの投資奨励制度は、10年前の時点で既に完成度が高く、それが維持されてきたと言うことができる。

タイへの投資動向の変化

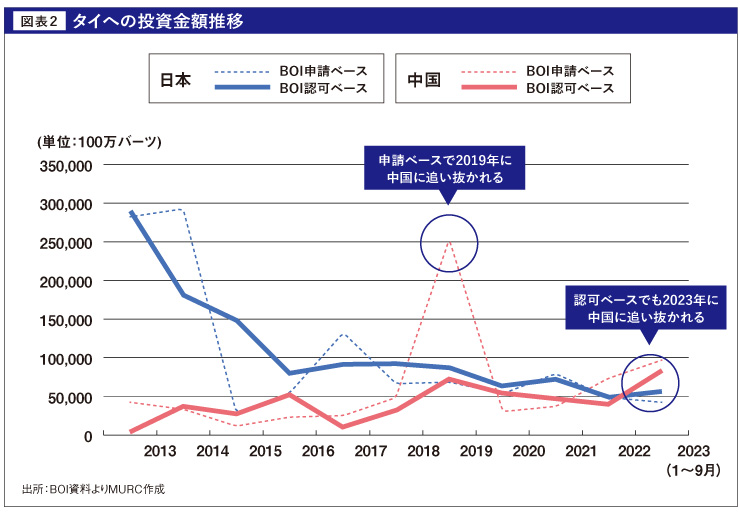

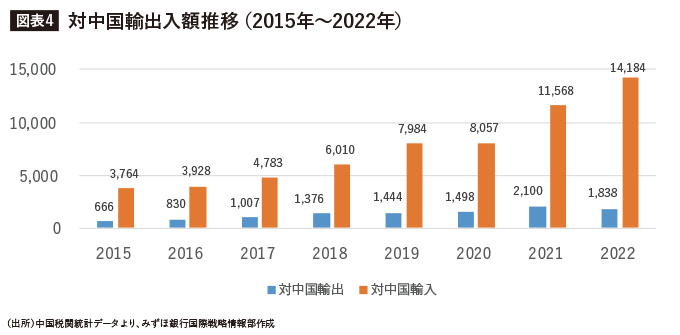

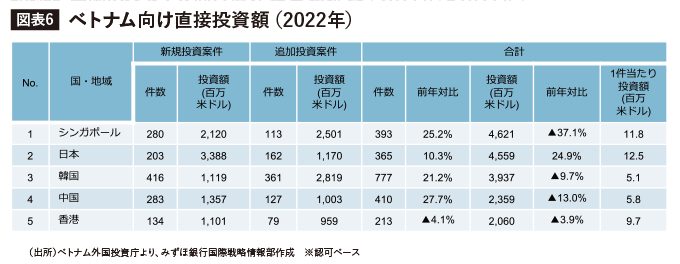

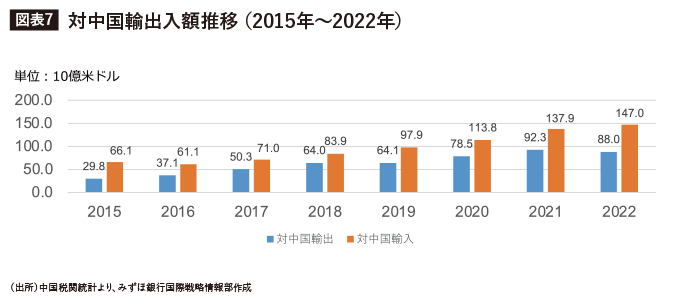

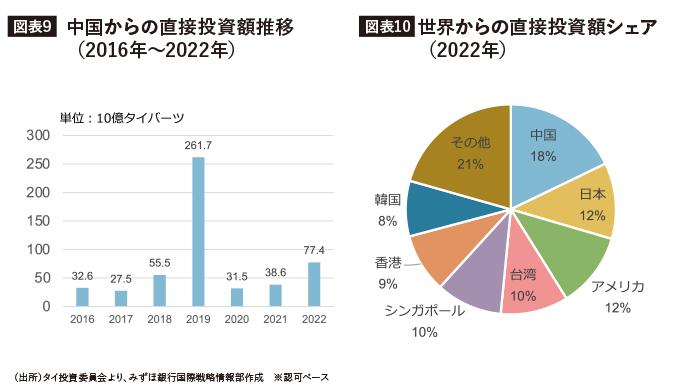

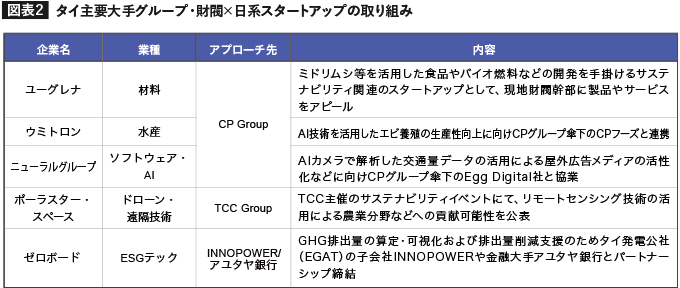

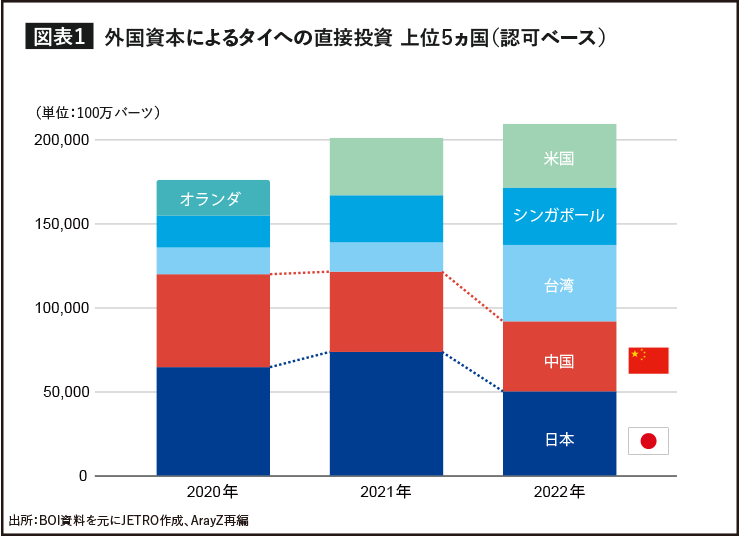

他方、「タイに投資する側」の状況は、この10年間で大きな変化を示している。BOIの投資統計は「申請ベース」「認可ベース」「奨励証書発給ベース」の3種類が公表され、このうち「申請ベース」と「認可ベース」が使い分けられることが多いため留意が必要だが、いずれにしても長年、タイにとって最大の投資国としての地位を維持していた日本が、申請ベースでは2019年に中国に抜かれたことは、関係者に大きな衝撃を与えた(図表2)。

中国からの投資申請が急増した背景には米中貿易摩擦があり、米国からの制裁を恐れた中国企業が、生産拠点をタイに移管する動きを見せたことが主な原因と考えられている。ある意味では一過性の現象であり、また申請に対して認可ベース(同年ないし翌年)は対応する数字となっていないことから、申請はしたものの認可まで至らず、取り下げた事例も相応にあったと推測される。

しかし2023年は、ついに認可ベースでも、中国が日本を抜き去る可能性が高い(※執筆時点で2023年9月までの数字が発表済み。なお申請ベースでは2022年から中国が再度、首位に立っている)。この10年間で、タイにとって最大の投資家であった日本は、名実ともに、その地位を既に中国に譲り渡したことになる。

業種別の投資動向とBOIの政策対応 個別の業種に目を配ると、10年前の時点でも既に人気であったTISO(貿易投資支援事務所)は、現在でも多くの申請がされている。ただし以前はTISOで認められる事業の中でも「機械の輸入卸売」と、それに付随する「据付・保守等のサービス」が多かった印象だが、最近ではコンサルティング事業としてTISOを活用できる可能性が広く知られ、実際に取得する事例が目立ってきた。

また2021年からは、TISOとIBC(国際ビジネスセンター)で海外グループ会社向けの貸付が認められるようになったことで、TISOの有効性は更に増している。

10年前はTISOと並び人気であったIPO(国際調達事務所)は、2014年に一度廃止されたが、上述のITCを経て2021年に復活しており、部品・原材料の卸売事業を行なう企業にとっては有効な選択肢となり得る。その他、例えば「発電」に関しても、近年は顧客工場の屋根に太陽光発電の設備を設置する、いわゆるPPA事業としての新しいビジネスに形を変えて、BOI認可を多数取得する事例が増えてきている。

上述した通り、BOIの投資奨励に関する政策は、本質的には変わっていない。一方で、投資奨励の対象となる業種に関しては、追加や修正、一部の入れ替えは、この10年の間にも常に行われている。背景には、技術の進展、環境に関するグローバルなトレンド、更には域内におけるパワーバランスが影響することもあるだろう。

新規進出企業だけではなく、タイ進出済みの日系企業にとっても、BOIの投資奨励を上手く活用できる可能性に留意したい。

タイ財閥

MU Research and Consulting (Thailand) Co., Ltd.

Associate 池内 勇人

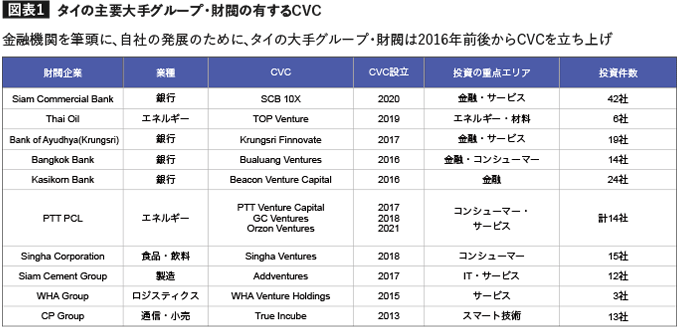

タイの財閥と投資トレンド

タイの経済の中心は財閥といわれる。本章では財閥各社の変遷、また近年の投資のトレンドなどについて解説していく。

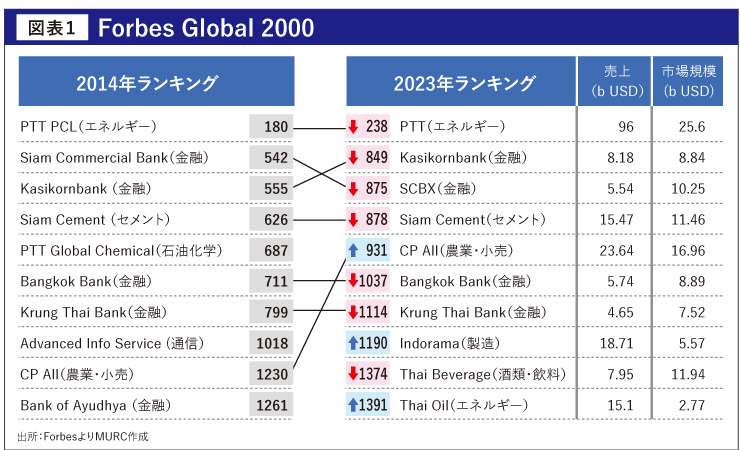

「Forbes Global 2000」のリストを見ると、2014年にはタイ企業は17社、2023年も変わらず同数がランクインしている。

また、その顔触れも金融系が多いことなどあまり状況は変わらないが、世界のポリエチレンテレフタレート(PET)供給最大手Indorama Ventureや再エネ・EVに尽力しているBanpu(タイ企業15位・全体1644位)などが新たにランクインしている。また、売上がランクイン全体で2,012億THBから2,499億THBと約23%増加しており、確実に成長していることもわかる。

具体的には、CPグループによる中国、ベトナムへの農畜産業の展開やTescoの買収、サイアムセメントによるベトナムBatico買収やインドネシアIndocorr Packagingなど包装材事業の加速による売上高増、PTTの特にPTTORによる飲食への小売りの多角化などは事業の多角化を進めている中で足元、売上高増や利益増となっている。

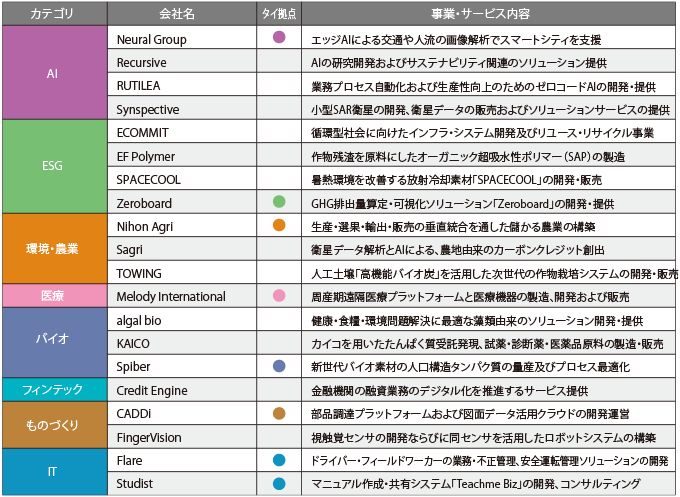

また、昨今取り上げられる持続可能な社会に向けた投資も活発になっており、ESGテックに関するベンチャーキャピタルを保有しタイの脱炭素に向けた活動も行っている。

タイ企業の海外展開と課題

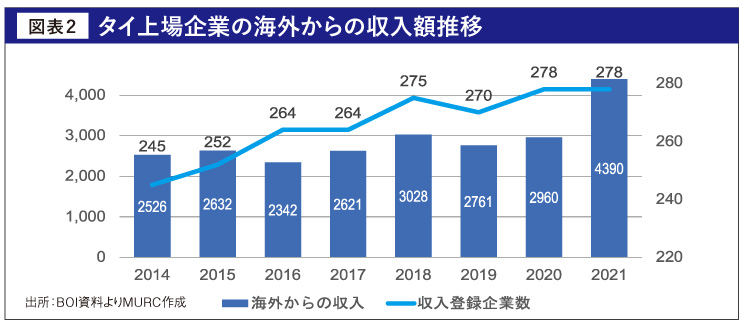

近年の動きで活発なのは国内市場の成熟を見越した海外展開の活発化であろう。過去10年間で上場企業の内278社が進出している。足元傾向で大きくみられるのは海外収益の増加であり、タイ上場企業の海外事業の躍進がみてとれる(図表2)。

この大幅な売上増は東アジアからの収益が大きく、CPグループが中国・広西での養豚業へ34億人民元の投資を実施、養豚100万トン、飼料生産36万トン、加工肉年産3万トンを誇る一大拠点となった。このような大規模拡大が背景の一つとして考えられるだろう。なお地域別にはCLMV(カンボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナム)が多く、特に小売や食品系の企業による市場拡大を目的としたM&Aや現法設立は多い。

今後もタイを牽引していくであろうタイ財閥だが、経済の停滞を踏まえ、エリア的な多角化をすすめデリスキングをすすめていくのか、それとも国内での体制構築を強化し人材育成や高齢化、環境対策など社会問題を解決し真にタイの顔となるような企業群となるのかといった課題が大きく立ちはだかるだろう。

事業用不動産

GDM (Thailand) Co., Ltd.

CEO 高尾 博紀

工場・物流用地編

2010年から現在まで、タイ不動産市場は政争、洪水、クーデター、国王崩御など、数々の困難な環境にさらされてきた。

2011年の洪水は、タイ国内の製造業の分布に大きな変化をもたらした。 特に、製造業の中心地の一つであったアユタヤから、バンコク都心部やチョンブリ・ラヨン県への大規模な移転が見られた。

この出来事はサプライチェーンの構造そのものにも深刻な影響を与え、現在でもタイにおける事業立地の選択において、この洪水の影響が考慮されている。また、この洪水はタイ政府のEEC(東部経済回廊)政策を加速させる一因となった。

2021年には、チャイナリスクを避けようとする中国・台湾企業が多数タイへ進出してきた。 この動きは世界のサプライチェーン再編の一環であり、タイが世界のサプライチェーンにおいて重要な役割を担う拠点としての地位を確立していることを示している。この傾向は今後も続く見込みである。

物流業界においては、ドライ倉庫への大型投資が続く一方で、冷凍冷蔵倉庫や危険物倉庫などの機能性を打ち出す差別化が顕著になってきている。 また自動倉庫への投資も増加傾向だ。タイの世界サプライチェーンとしての付加価値を底上げするためには、物流の高度化が重要な要素である。

オフィス・ホテル編

今日ではBTSやMRTなどの都市鉄道システムの発展は、都心部の移動における重要な手段となった。2000年代初頭のサービス開始時、高い運賃が原因で敬遠されがちだったが、経済の発展とともに可処分所得が増え、2010年代には電車を利用する習慣が広く根付いた。

これにより、駅近であることが不動産価値を左右する重要な要素の一つと認識されるようになった。

駅近の土地は当初、主にコンドミニアムの用地として開発されたが、2010年代に入ると、オフィスやホテルの開発が相次いだ。

2020年に発生したパンデミックは、オフィスとホテル業界に大きな打撃を与えたが、タイのホテル大手、アセットワールド社のようにパンデミック時でも外資ホテルマネジメント会社との提携や新規ホテル開発を継続し続け、既にパンデミック前の業績を上回る回復を遂げている例もある。

残念ながら、パンデミックによる経済的底打ちの時に積極的な投資を行った日系企業は少なかったが、今後10年を見通すと絶好の買い場であった可能性が高い。

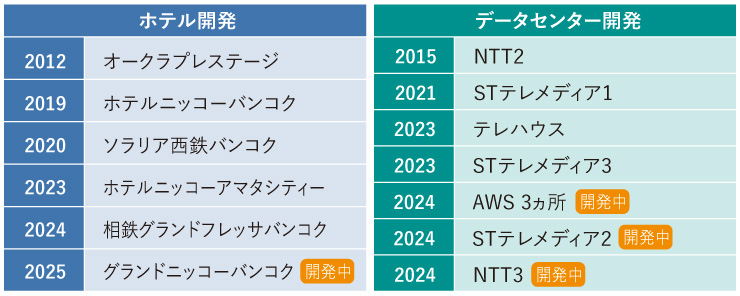

注目セクター:データセンター編

2010年初頭、東南アジアにおけるデータセンターの主要拠点はシンガポールに置かれ、タイが重要な役割を果たすとは考えられていなかった。しかし、2010年代後半になると、NTTやKDDIのTELEHOUSE、シンガポールのSTテレメディアなどがタイで高品質なデータセンター開発を加速し、タイの重要性が急速に高まることとなった。

TELEHOUSE Bangkokの報告によれば、タイのデータセンター市場はデジタルエコノミーの成長を背景に、成長率(CAGR)が27%にも達し、今後も需要の増加が見込まれている。この動きをさらに加速させているのが、AWS(アマゾンウェブサービス)のタイ進出である。

現在、タイ東部EECエリアに3ヵ所のデータセンター開発が進行中であり、グーグルやマイクロソフトもデータセンター開発に対して前向きな姿勢を示している。これが実現すると1,000億円規模の投資になる見込みである。

国家戦略および企業戦略の両面から、デジタルエコノミーやAIの重要性がますます高まっている。高品質なデータセンターは、今後10年のビジネスや経済成長に不可欠であり、その動向に注目したい。

自動車産業

NRI Consulting & Solutions (Thailand) Co., Ltd.

Senior Manager 山本 肇

野村総研タイによるタイ・ASEANの自動車産業に関する本誌への寄稿は、2016年6月から「【連載】半歩先読み、タイ自動車市場~タイ自動車ユーザの実態と展望~(全12回)」の連載タイトルで始めた。

その後に、連載タイトルを「タイ、アセアンの自動車ビジネス新潮流を読む」変えながら、7年以上の連載を続けたことになる。従って、本稿ではこの執筆期間の約7年を振り返る。

成熟化したタイの自動車市場

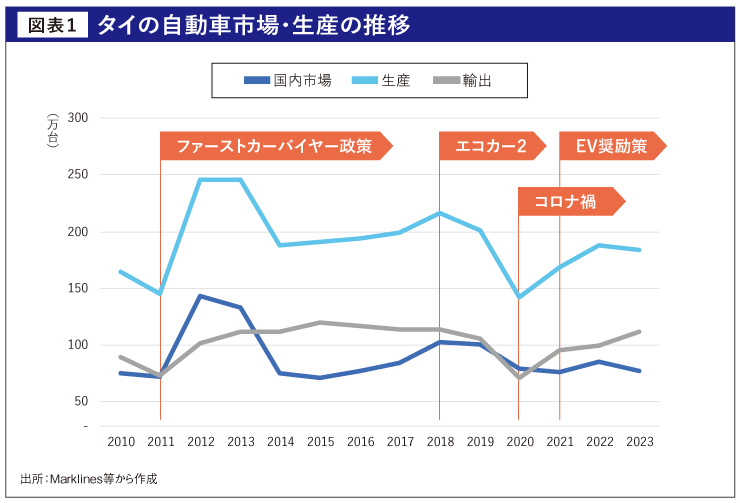

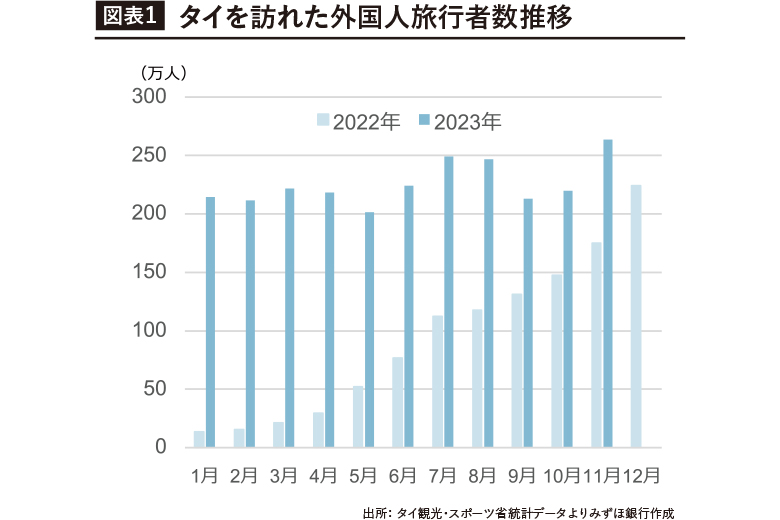

2010年代半ばと今現在を比較して、改めて気付かされるのは、タイの市場が成熟化していることである。16年のタイの一人当たりGDPは約6,000ドルから22年には7,000ドルに増えているのにもかかわらず、この6~7年でタイの市場規模はほとんど変わっていない。

23年の自動車市場は78万台であり、6年前の17年の規模と同じなのだ。その頃は、12年のファーストカーバイヤー政策により過去最高の143万台を記録してから、需要の反動減に見舞われていた。

自動車業界では、タイの市場の実力値は100万台程度であり、徐々に100万台に回復するとみられていた。しかし、100万台に回復するには、18年まで5年もかかった。その後、コロナ禍の影響で、市場は76万台まで収縮し、市場はまだコロナ禍前の水準まで回復していない。

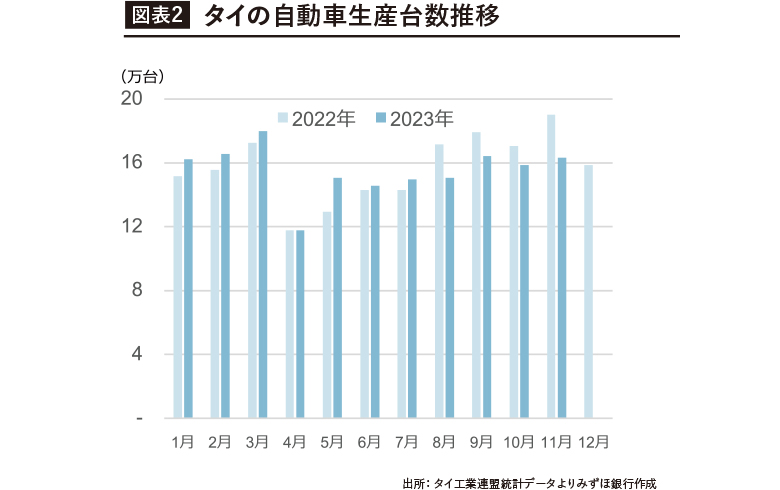

自動車生産は、輸出が100万台前後で安定して推移していることから、21年のコロナ禍以外は国内市場の変化の影響を受ける形で180~200万台のレンジに収まっている。

19年11月号の「タイの自動車市場 今後の動向」では、タイの国内市場の低迷の要因として、

①中間層の可処分所得の伸び悩み、

②移動手段の多様化(BTS・MRT等の公共輸送手段の利用増大やGrab等のカーシェアリング)

③ミレニアル世代の消費の多様化(車の保有に拘らず、スマホや旅行などに消費する世代の台頭)

の3つを挙げたが、現在もこれらの制約要因が大きく変わっていないことがわかる。むしろ、コロナ禍による中間層への経済的な打撃から、①の問題がより深刻化し、自動車市場に影響を及ぼしていると言えよう。

大きく変わった注目・成長セグメント: エコカーからEVへ

他方で、タイの乗用車の市場構造は、この6~7年でEV市場の拡大と中国勢の参入により大きく変わったことは言うまでもない。2016~20年の連載記事で度々取り上げていたのは、内燃機関の60万バーツ以下の低価格の小型乗用車の「エコカー」である。

タイ政府は低燃費車を普及させるため、10年代初めに物品税を25%から17%まで大幅に引き下げた。更に、「ファーストカーバイヤー政策」により、12~13年の初めて車を購入するユーザーに対して、10万バーツの補助金の支給することにより、エコカーの市場は17万8千台、全市場に対するシェアは17%まで急拡大した。

19年以降、エコカーの第二弾の「エコカー2」により、物品税は更に12%まで引き下げられ、日系メーカーが新型エコカーを相次いで投入したことから、エコカーがどこまで回復・拡大するのか注目されていた。

18年3月の「タイの自動車市場のセグメント別動向と構造変化(前編)」では、「(エコカーを購入する)ファーストカーバイヤーは、中所得層でほぼ乗りつぶすまで乗り続けるユーザーと、比較的裕福な家庭の若年層で5~6年で買い換えて、より高級な車にステップアップしていくユーザーの二つに分けられる」と指摘している。当時のエコカーのユーザーの特徴は、現在のEVのユーザーと重ね合わせてみると興味深い。

EVユーザーは、35歳以下の若年・ミレニアル層が多く、当時のエコカーのユーザーと共通点がみられるからである。新しいタイプの車に関心をもち、その普及のけん引役となるのは、中間所得層のミレミアル世代ないしそれ以下の世代であることは、今もあまり変わっていない。

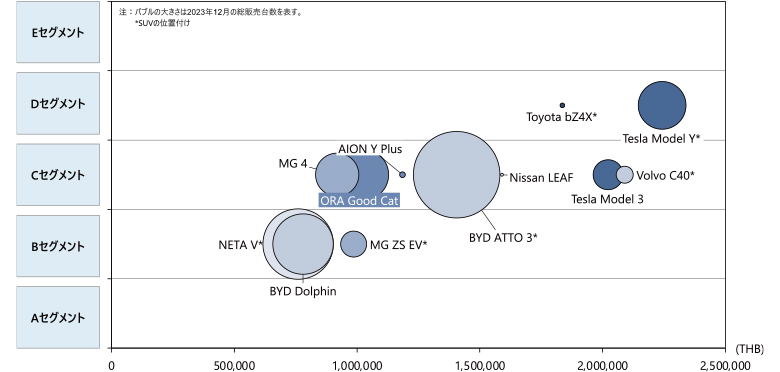

その一方で、EVの車両価格は80 ~120万バーツが多く、当時の50~60万バーツのエコカーより割高であり、購入層は都市部の高学歴者・高収入の給与所得者や経営者が中心であるために、エコカーほどEVの裾野はまだ拡がっていない。

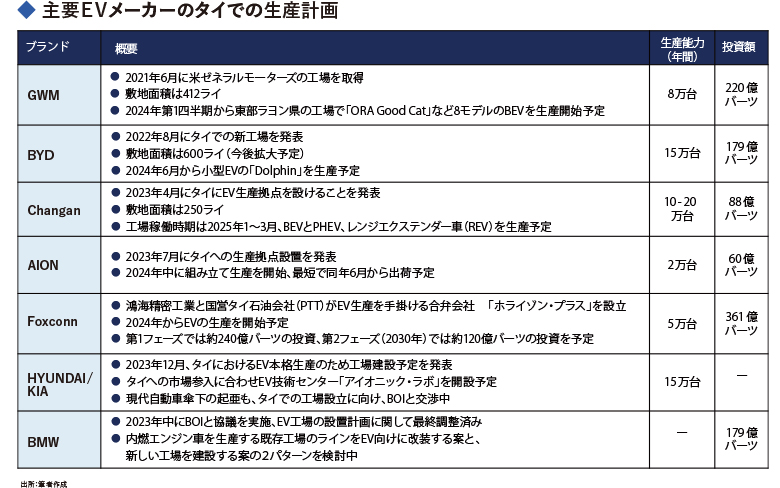

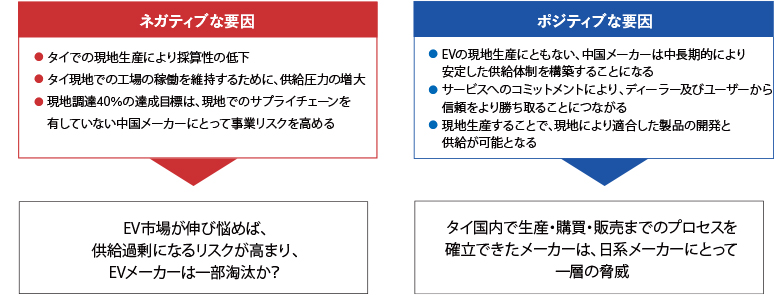

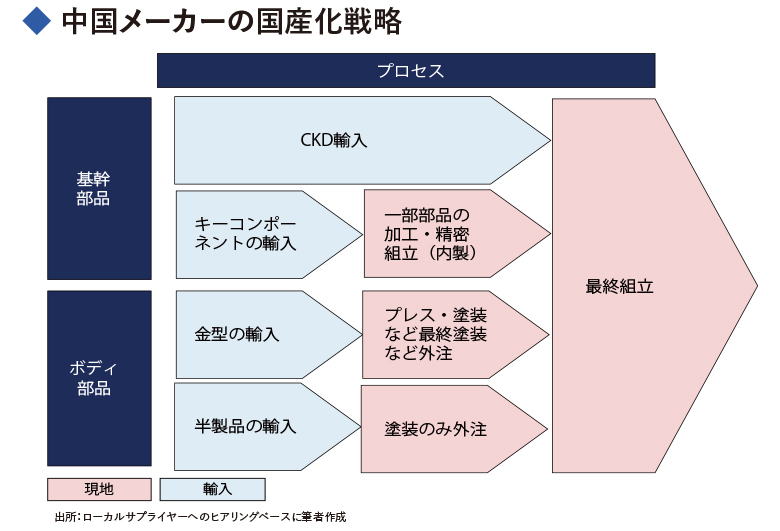

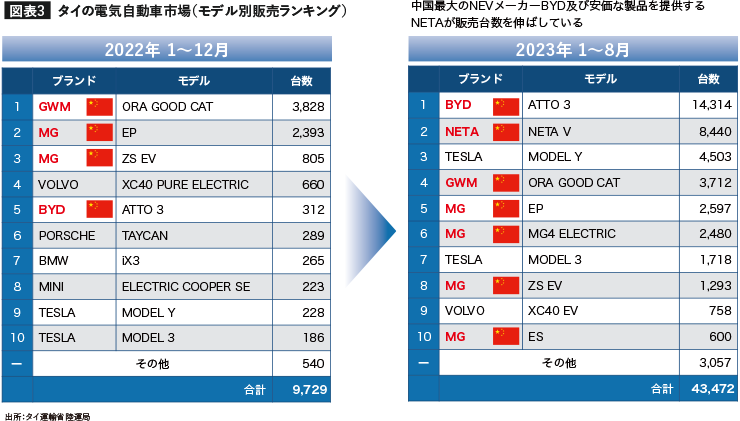

21年半ばから急台頭した中国勢

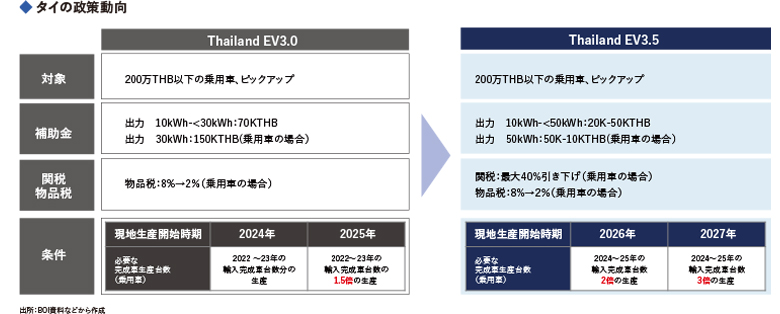

21年5月号「ローカル・外資主導で進められるEVエコシステムの形成」以降、タイ及びASEANのEVの記事をより頻繁に連載するようになった。21年5月にタイ政府が包括的なEV戦略として「30@30 Policy」を公表し、中国メーカーが相次いで新規参入したことが背景にある。

22年1月に「モーターエキスポで見た中国メーカーの急伸」と題して、長城汽車(GWM)などの中国メーカーのEV市場参入に注目した。

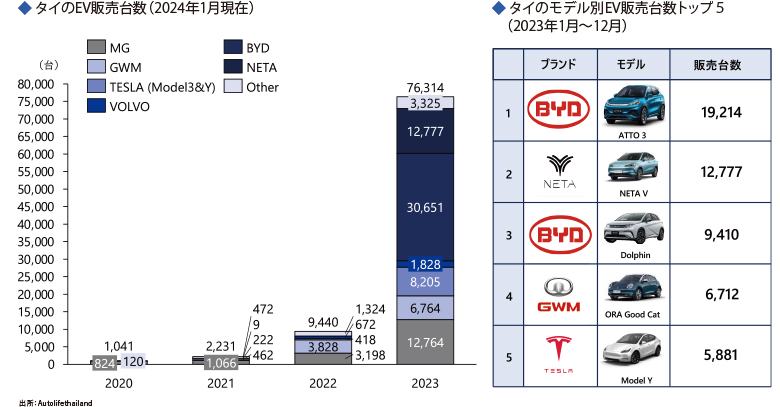

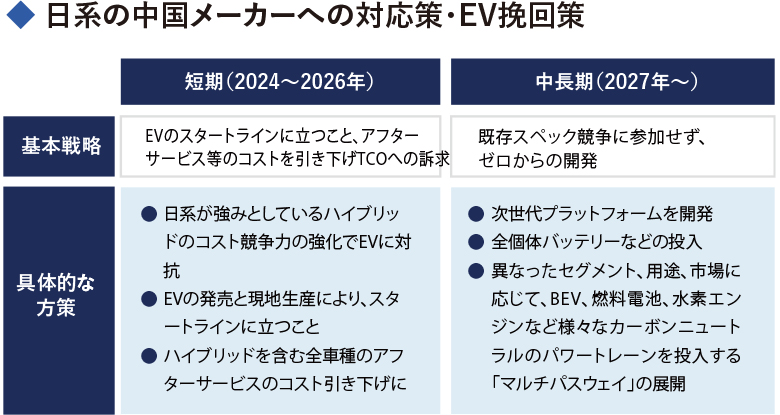

22年10月に「中国系BYDの躍進中国NEV最大手BYDのタイ進出〜日系メーカーにとって黒船到来となるのか〜」で、「BYDの進出は、タイ・ASEAN市場を牙城としている日系メーカーにとって黒船の到来を意味するかもしれない」と警鐘を鳴らした。実に、昨年のBYDのシェアは4%まで急拡大しており、その勢いは日系にとって脅威となりつつある。

最後に~もはや新興市場ではないが、 変化を好むタイ

最後に、タイの市場の特徴について触れたい。タイの市場は成熟市場であり、人口も今後減少局面にあり、新興市場とはもはやいえない。

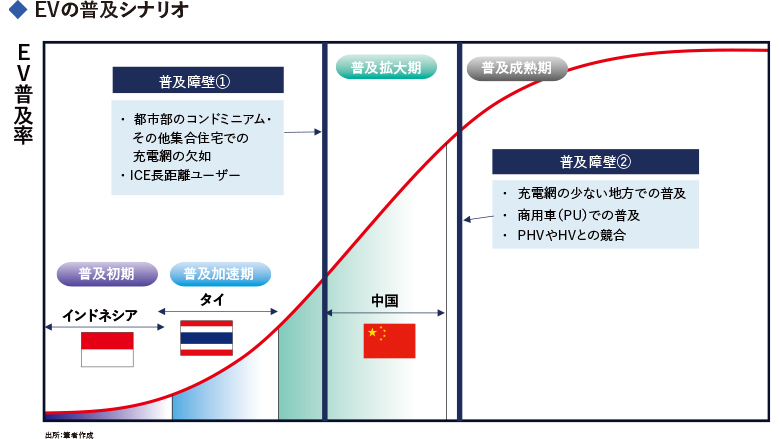

23年のEV市場は前年比6倍以上の7万6千台に急成長したが、自動車市場全体は前年比9%減となっている。EV市場の成長が市場全体の成長と同期化している中国市場や直近のインドとは、大きく異なっている。

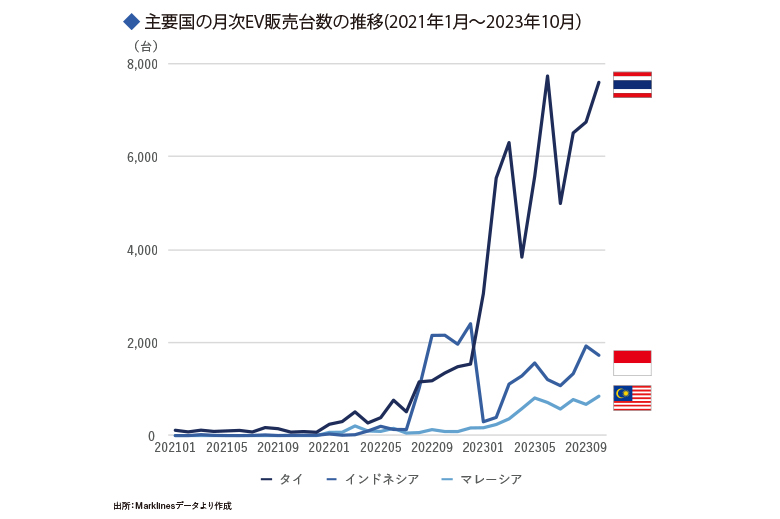

その一方で、タイ市場は、最近のEV市場の急拡大からみられるように、インドネシアやマレーシア等の周辺のASEAN市場と比べると変化のスピードは速く及びタイミングも先行している。他国は先行するタイに追随して、同じような政策を打ち出しているのが実態だ。

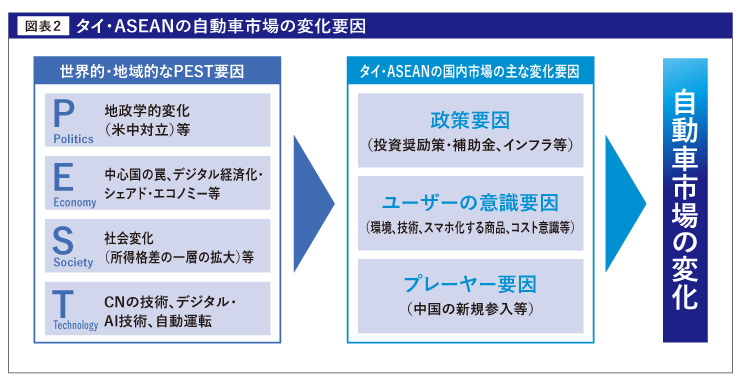

タイがASEANで市場の変化を先導する要因として、上図に示すように、第一に、タイ政府が投資誘致と補助金をセットにした「政策要因」、第二に、成熟した「ユーザーの意識要因」、第三に、タイの政策に呼応し活発に投資・進出する「プレーヤー要因」が挙げられる。

今後、これら3つの要因と、世界的・地域的なPEST(Politics、Economy, Society、Technology)要因が複雑に相互作用することで、タイ及びそれに追随する他のASEAN市場がより複合的に変化することが予想される。

日系企業の経営課題

MU Research and Consulting (Thailand) Co., Ltd.

Managing Director 池上 一希

タイにおける60年の日系企業の歴史

2022年12月14日にトヨタ自動車が設立60周年記念式典を開催した。当日は政府首脳級、サプライヤー、ディーラー、現地関係者など約1,500名が出席し、豊田社長(当時)はタイへの感謝と更なる貢献に向けた決意を表明した盛大な式典となった。

この60年はタイにおける日系企業の歴史そのものといってよい。1960年代の進出を皮切りに、日系の進出は1985年のプラザ合意による円高の進展により加速(図表1)。

その過程でコストダウンを目的とした現地調達率の向上などが課題とされる。これにより中堅規模のサプライヤーの展開含めたすそ野産業の進出が進んでいき、2000年代には日系企業のタイにおける製造業のサプライチェーンは一定の完成をみることになる。

この時点までの日系各社の経営課題は、輸出型拠点構築としての最適な立地の確保、良質な人材の採用・確保、日本式のカイゼンなどの考え方の浸透、安定的な経営を支えてくれる現地パートナーの確保などが主なものであった。

このトレンドに変化がみえたのが2015年前後である。マクロ環境的にはタイ国内での人口の伸びが鈍化し市場成熟が見えてきた。それに加え、2011年の洪水の復興需要という一種のバブルの効果が消え自動車産業を中心に余剰生産力を抱えることとなる。

また、2017年以降、米中貿易摩擦問題などを背景として中国系企業のタイ移転が活発となった。これらを踏まえて、ビジネスモデル転換の必要性が日系企業の中で高まってきたのがこの時期といえる。

これにより日系企業が直面した経営課題として大きく4点が挙げられる。

① ビジネスモデルの変革

一例として挙げられるのは製造業としてのタイの位置付けを再検証する動きである。製造業では2010年代から一部分野において、第三国への生産拠点の移管を検討する日本企業が増加した。タイの人件費の推移を見ると、コンスタントな賃金上昇により、2000年からの約20年で人件費が約2倍になっている。

また2020年代にはコロナ禍や設計・生産分野におけるDX化の進展によるリモートの進展により、各海外市場に人員・機能を配置する意味合いが低下し、タイにある機能の日本への移管も進んだ。

一方、タイ国内に配置する機能はコスト構造を打ち返すだけの付加価値の高い事業が求められることになり、従来通り事業継続を続けていく企業の関心として新規事業や既存事業の高度化などの施策の検討も進んだ。

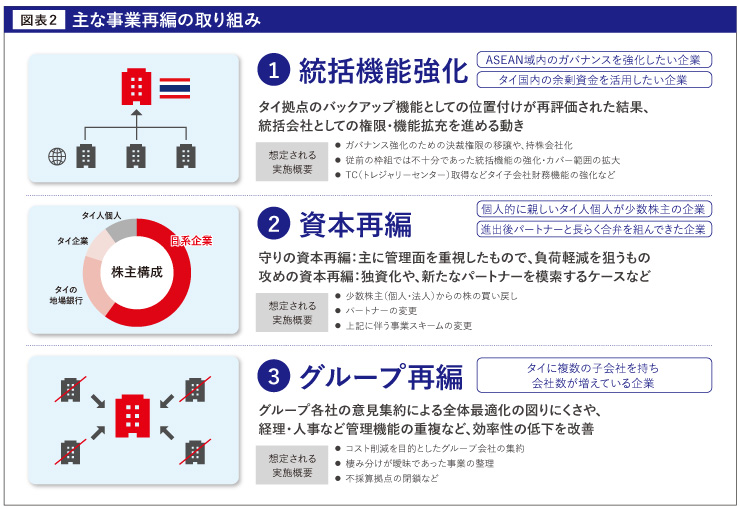

② 事業再編の動き

前述の事業高度化に関連する動きとなるが、よりタイ事業の収益性を上げるための施策として、統括機能の強化、資本再編、グループ再編などの施策が主に各社で取り組まれた(図表2)。

「統括機能の強化」はASEANにおける地域統括機能の見直しの文脈におけるタイの機能強化である。特に近年は高コスト構造が顕著なシンガポールの機能を一部タイに移管する動きがみられる。

「資本再編」は、タイ法人の資本構成を見直す取り組みであり、これは歴史的な経緯から株主であったタイ人の個人少数株主などとの関係を再考し、配当を無駄なく機動的に進める動きである。「グループ再編」は歴史的にグループ会社数が複数存在する大手企業が子会社を集約し効率化を図る動きである。

2023年に施行となった民商法典では従来タイで認められていなかった吸収合併を可能にしたものであり、これを今後後押しするであろう。

③ 地場パートナーとの関係性の変化

進出日系企業も歴史が長くなり従来のパートナーと構築した親和性に変化がみられるようになっている。例えば自動車業界においてサプライヤーが日本国内型の系列取引をタイで展開していたのが、今後は系列外や異業種への販売多角化を検討するケースが増えてきた。

また、BtoCではタイの消費者の購買力向上を踏まえて、タイへの消費者によりリーチできる販売ルートの確保も重要な経営課題として上げられるケースも増え、「従来のパートナーでは、新たな状況に対応しきれなくなってきている」という声をよく聞く。

これらの状況変化に伴いパートナーの見直しや提携解消し自前路線に経営の舵を切るケースも増えてきた。一方これにはタイ企業側の視点も忘れてはならない。

たとえば、親日的であった経営者が世代交代し経営方針がよりドライになった、中国・台湾企業など他資本との提携により経営資源を日系にあまり割けなくなってきた、などのケースも散見される。

新たな日タイにおけるWin-Winの関係構築は従来よりも難易度が上がっており、「なぜ協働するのか」というストーリー構築の必要性が従来以上に増しているといえよう。

④ 経営のローカル化

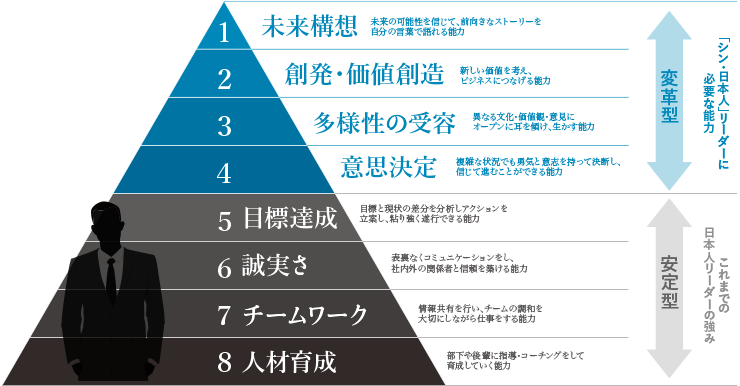

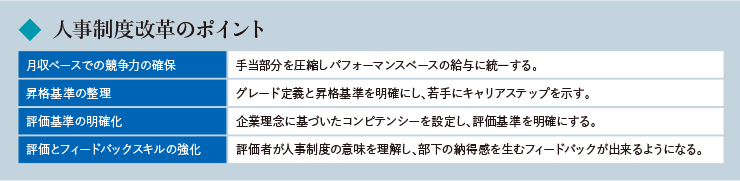

これまで見てきた事業の高度化、再編、パートナー戦略を果敢に実行する上では、市場・消費者・文化をより理解するタイ人従業員への権限委譲とマネジメント参画が必須となろう。冒頭のトヨタ自動車ではすでにタイ人が多くの経営層に登用されており一つのロールモデルといえるが、ここに至るまでには本社のフィロソフィーを浸透するための膨大な時間と透明・公平性の高い人事制度などの施策が必要となってくる。

最後に、最近注目されているのは、比較的しがらみの少ないタイを含むASEANで新しいビジネスモデルや制度構築をし、本社に逆輸入するという試みである。

経営のローカル化による好事例を本社に還元するという意味では実験的ではありつつも、さらに一歩進んだ施策と考えられ注目に値する。

これらをサポートする上で、日本本社の経営層では情報伝達スピードや実感が伴いにくいものも多く、最前線であるASEANにおいていかに的確な情報収集を行い、意思決定を下す機能を持たせるという点も重要になると考えられる。

t

t

サステナビリティ・エキスポ(SX)開会式の様子(2022年)

サステナビリティ・エキスポ(SX)開会式の様子(2022年)  サステナビリティ・エキスポ(SX)で参加者はさまざまな活動を通じてサステナビリティについて学ぶことができる

サステナビリティ・エキスポ(SX)で参加者はさまざまな活動を通じてサステナビリティについて学ぶことができる